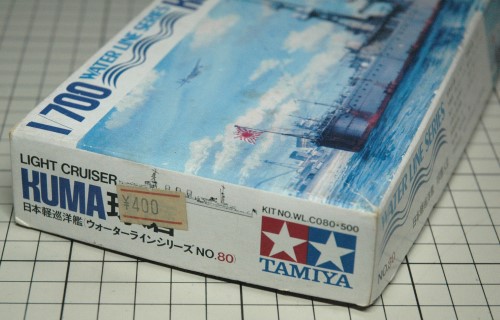

長らく作りかけで止まっていたタミヤの「球磨」の製作を再開しました。

このキットを1933年(昭和8年)の状態で製作します。

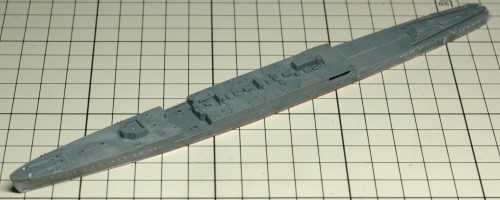

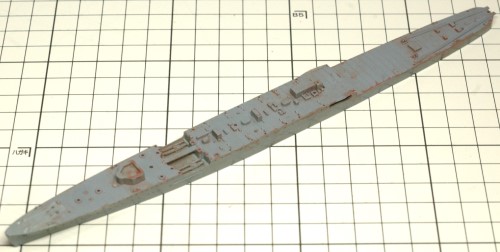

まずは、現状から説明します。

作りかけの製作を再開

どこまで作ったか?

このキット、まだ定価500円の頃に購入しました。消費税もなく、リニューアルパーツも付属していませんでした。

当時、購入後すぐに製作を始めたのですが・・・接着剤がはみ出していることに気が付いてしまいました。今よりはるかに未熟な製作技術しか持たなかった自分は、上手く作れる自信をなくして製作を中断してしまいました。

とはいえ、いつか形にしようと思い、捨てずにずっと持っていました。そしてある時リノリウム色を塗ったのですが、それ以上製作が進みませんでした。

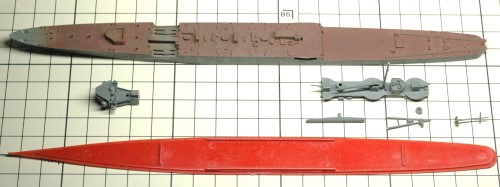

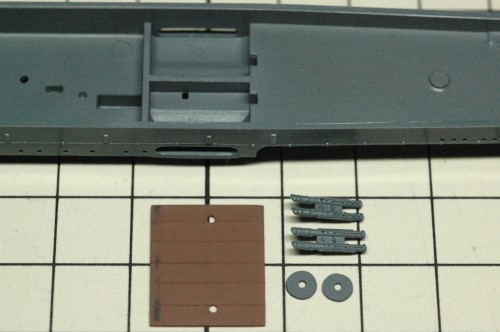

現状では、艦橋がある程度組み立てられています。そして、船首楼甲板とセルター甲板をつなぐ橋の部分、前部魚雷発射管および機雷敷設軌条も接着済みです。

後部セルター甲板は一旦組み立てた後、カタパルトが外れ、マストも壊れていました。ただしパーツはすべて残っていました。

また、その他のパーツも残っていました。

このキットを完成させます。

一部をリセットする。

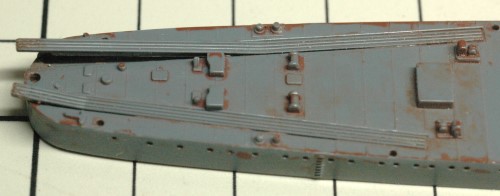

せっかくリノリウム色を塗装したのですが、この後の製作に支障が出るので塗料を落としました。クレオスの「Mr.ペイントリムーバー」である程度取り除いた後、シンナーを併用してふき取りました。

船首楼甲板とセルター甲板をつなぐ橋のパーツを取り外しました。さらに前部魚雷発射管は裏側からドリルで穴を開けて取り外しました。

艦尾の機雷敷設軌条も取り外そうとしましたが、上手く外すことが出来ず、パーツが折れそうになってしまいました。

取り外すのは諦めて、機雷敷設軌条を接着しなおしました。

リノリウム甲板

新たに思いついた方法を試してみたけど・・・

「球磨」の甲板にはリノリウムが貼られていました。このリノリウムは真鍮製のリノリウム押さえ金具で固定されていました。タミヤのキットでは、甲板上にリノリウム押え金具を表現する細いラインが多数モールドされています。

リノリウム甲板の塗装では、甲板をリノリウム色で、リノリウム押え金具を金色で表現します。

1/700で細いリノリウム押え金具を金色とするのには苦労が伴います。本ブログでも、以前4種類の方法を試してみました。(詳しくは以下をご覧ください。新しいタブで開きます。)

【プラモ】「海防艦 国後」の製作(3) リノリウム押さえ金具

今回は、新たに思いついた方法を試してみることにします。

その方法とは、ズバリ「金色に染めたナイロン糸を貼る」です!

金色の細いナイロン糸があればよかったのですが、見つかりませんでした。そこで、入手が容易なもののうち一番細いフジックスの「モノカラー」を金色に染めてみることにしました。

フジックスの「モノカラー」には「スモーク」と「クリアー」の2種類があります。両方で試してみます。

染料には「ECO染料コールダイオール」の「64ゴールド」を使用することにしました。

細い糸を染めるだけなので、ひと箱前部では多すぎます。説明書に記載されている分量を何等分かして染め液を作りました。

糸は適当な長さに切り、取り出しやすいようにマスキングテープの細切れを巻き付けました。これを染め液の中に入れました。

糸を棒でつついて染め液の中に沈め、ゆっくり混ぜました。

混ぜていると、糸に巻き付けておいたマスキングテープが次々に外れてきてしまいました。あまり意味はなかったようです。

30分あまり染め液につけた後、ピンセットでつまんで糸を取り出しましたが・・・細くてよく分からないですね。

そこで、ガラス瓶に巻き付けてみました。上が「クリアー」、下が「スモーク」です。

こうしてみると、うっすらと染まっているように見えますが、薄すぎてリノリウム押え金具としては使えなさそうです。

残念ですが、結果は失敗と言わざるを得ないです・・・

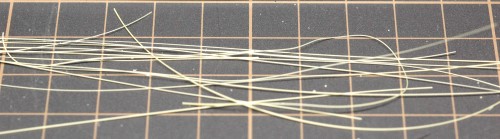

今回は諦めて、以前試した伸ばしランナーを使う方法で再現することにします。ランナーには、くすんだ金色っぽく見えるタミヤのキットのダークイエローのものを使用します。

ランナーを用意して、伸ばしランナーを作りました。この中から直径0.1㎜程度の細いものを選んで使用します。

「球磨」のリノリウムは縦貼りだった。

ところで前回、1933年(昭和8年)の「球磨」の姿について調査しましたが、1つ見逃していたことがありました。

それは、「球磨」のリノリウムが縦貼りだったということです。

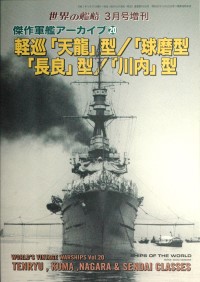

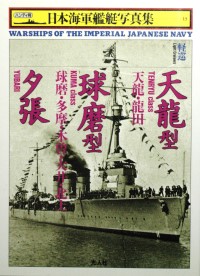

まず「傑作軍艦アーカイブ20」に掲載されている図面を眺めていたら、「軽巡洋艦 由良」で縦貼りのリノリウムが描かれていました。

「由良」についての解説によると、縦貼りのリノリウムは佐世保海軍工廠で建造された軽巡の特徴とのことでした。

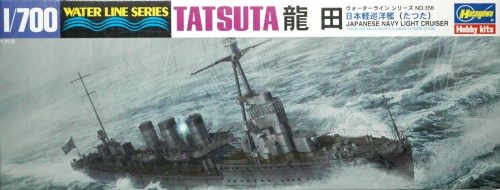

縦貼りのリノリウムと言えば、ハセガワがリニューアルした「軽巡洋艦 龍田」が思い浮かびます。

同型艦の「軽巡洋艦 天龍」とは甲板が別部品で用意されており、縦貼りのリノリウムが再現されているのです。

また、ピットロードから発売された「軽巡洋艦 夕張」でも縦貼りリノリウムが再現されています。

「龍田」と「夕張」も佐世保海軍工廠で建造されました。そしてなんと、「球磨」も佐世保海軍工廠だったのです!

「傑作軍艦アーカイブ20」には、「球磨」のリノリウムが縦貼りと分かる写真が、解説付きで掲載されていました。また「日本海軍艦艇写真集13 天龍型 球磨型 夕張」にも「球磨」のリノリウムが縦貼りと分かる写真が掲載されていたのです。

「球磨」のリノリウムが縦貼りだったことは確実と言えそうです。(後で知ったのですが、フジミの「球磨」が縦貼りを再現しているようです!)

縦貼りのリノリウムは「球磨」の特徴の一つだと思うので、再現してみることにします。

ところでリノリウムのサイズですが、以下の資料に記述があります。

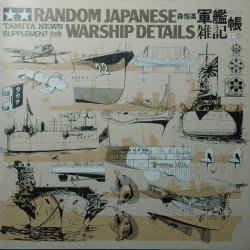

- タミヤニュース別冊「軍艦雑記帳 下巻」

これによりますと、長さ27.3m、幅1.83mです。1/700に換算すると長さ39㎜、幅2.6㎜です。このサイズで再現することとします。

また、その配置ですが、参照した資料ではよくわからなかったので、ハセガワの「龍田」やピットロードの「夕張」を参考に以下としました。

これを参考として、以下の配置とすることにしました。

| 位置 | 配置 |

| 上甲板 | 中心にリノリウム押え金具を配置する。 |

| 船首楼甲板 | 中心にリノリウムを配置する。 |

| セルター甲板 | 中心にリノリウムを配置する。 |

では、いよいよ船体と甲板を加工していきます。

船体および甲板の加工

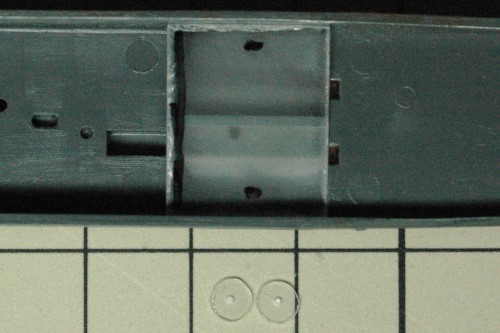

キットの船体

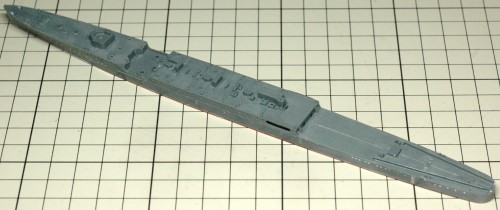

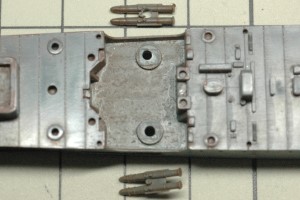

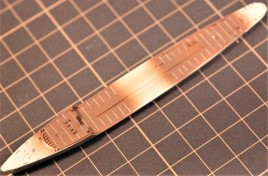

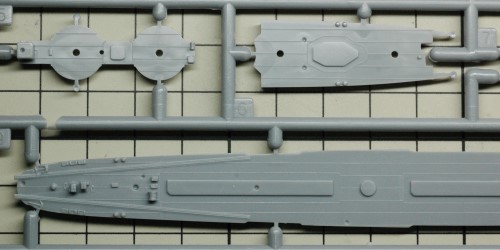

キットの船体は横貼りのリノリウムが再現されています。これを一旦削り落とします。

ただし、製作中のキットのパーツには、機雷敷設軌条のパーツが接着済みです。機雷敷設軌条が付いたままでは作業がやりにくそうですが、外すのは無理でした。

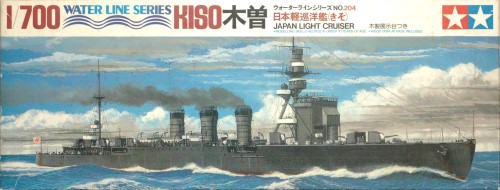

そこで、別にストックしている「軽巡洋艦 木曽」と船体パーツをトレードすることにしました。(「木曽」はリノリウムが横貼りです。)

「木曽」を開封することで、不要部品の後部マストなどを利用できる、というメリットもあります。

という訳で、「木曽」を開封して船体を取り出し、リノリウム押さえなどを削り取りました。

後部上甲板は爆雷関連のモールドも削り取りました。また、絡車はその位置にカッターナイフで目印を付けてから削り取りました。

後部上甲板の中心には、リノリウム押え金具を取り付けるためのガイドとしてカッターナイフでラインをケガキました。

船首楼甲板は前部のすべり止め甲板の一部も削りました。

中央部のセルター甲板はモールドが多く、作業しづらかったです。マイクロナイフややすりなどを駆使して慎重にリノリウム押え金具を削り取りました。

船体の加工は一旦ここまでとして、後部魚雷発射管甲板を自作して取り付けます。

後部魚雷発射管室

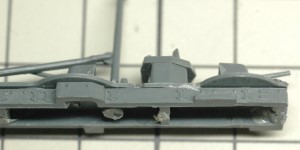

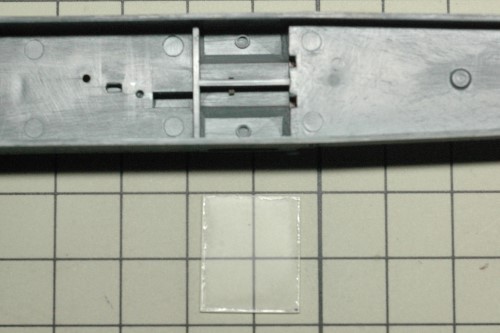

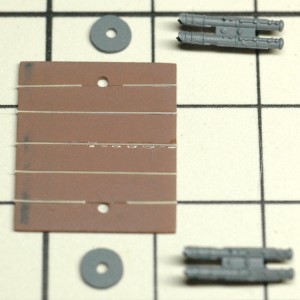

タミヤの「球磨」は後部魚雷発射管室の甲板が省略されているので、プラバンで自作します。

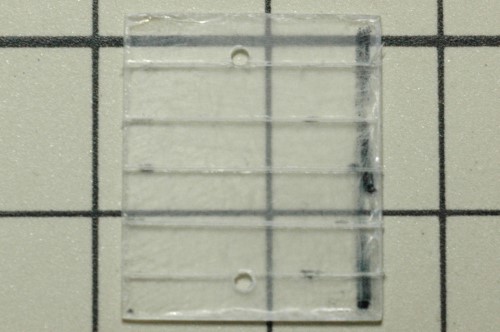

まずキットの船体の該当箇所をノギスで測り、甲板のサイズを17.6㎜x15㎜と決定。0.5㎜プラバンからこのサイズの長方形の板を切り出しました。

船体に対して若干大きめに切り出した後、やすりで削ってぴったりと収まるように調整しました。

次に魚雷発射管基部を製作しました。

前部魚雷発射管の基部のサイズを参考にして、0.5㎜プラバンから直径4㎜の円い板を切り出しました。これを魚雷発射管の基部として使用します。

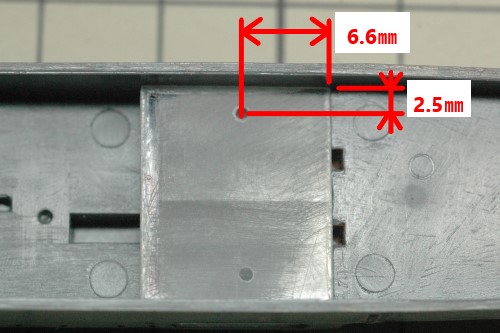

魚雷発射管基部の取り付け位置ですが、キットのパーツを参考にして舷側から内側に2.5㎜、後部魚雷発射管室の後端から6.6㎜の位置とすることにしました。この位置にケガキ針で印をつけて、1㎜のドリルで穴を開けました。

さらに、リノリウム抑え金具を設置する位置にカッターでラインをケガキました。

船体の後部魚雷発射管室天井には、魚雷発射管を接着するための位置決めガイドがモールドされています。完成後は見えなくなる部分ですが、後部魚雷発射管甲板を取り付けるときに魚雷発射管が干渉するといけないと思い、念のため削り取っておきました。

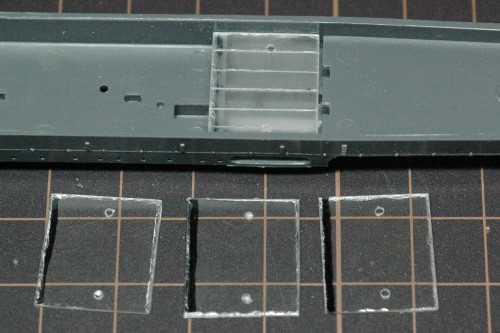

次は塗装ですが、その前に今後の製作に備えて、後部魚雷発射管甲板をプラバンからいくつか切り出しておきました。

タミヤからは、「軽巡洋艦 球磨」と同じ船体を使用したキットがいくつか発売されています。それらを製作するときに使用します。

今後の準備も出来たので、「球磨」の製作に戻ります。

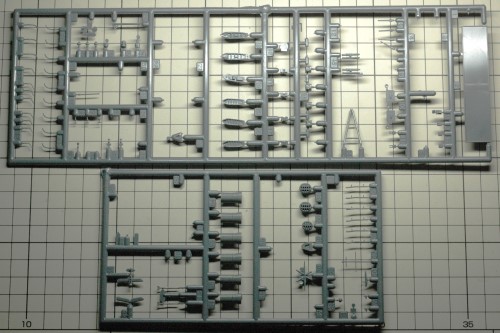

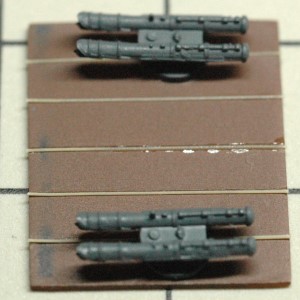

「球磨」が装備した「六年式連装魚雷発射管」には、ピットロードの「新艦船装備セット4」に付属するものを使用することにしました。

また、普段はあまり船体色にはこだわらず、クレオスC32「軍艦色2」を塗ることが多いのですが、今回は「佐世保」にこだわってクレオスC602「佐世保海軍工廠標準色」を塗ることにしました。

ランナーから魚雷発射管のパーツを切り出し、後部魚雷発射管室内部、魚雷発射管基部とともにクレオスC602「佐世保海軍工廠標準色」で塗装。甲板はC606「リノリウム色」で塗装しました。

「新艦船装備セット4」の魚雷発射管は、魚雷が別パーツで用意されています。クレオスMr.カラーC8「シルバー」とタミヤエナメル塗料X-18「セミグロスブラック」で塗装して接着しました。

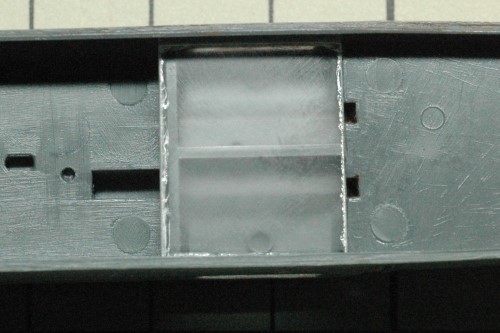

「タミヤリモネンセメント」を使用して、甲板にダークイエローの伸ばしランナーを接着。魚雷発射管基部と魚雷発射管を接着しました。

これを後部魚雷発射管室にはめ込んでみましたが、床面の位置が低いためか、魚雷発射管が下にずれてしまいました。

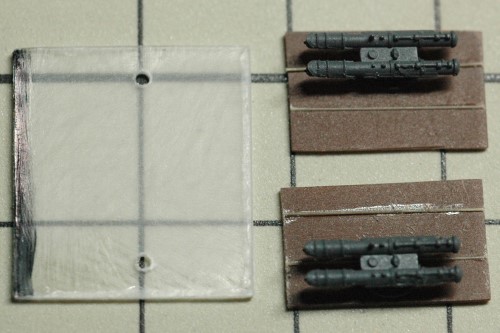

そこで、魚雷発射管甲板をカットして船体内部のモールドの中に埋め込むようにすることとしました。

切り出したものを、他のキット用に切り出した後部魚雷発射管甲板に接着。船体にはめ込んでみたところ、よさげな位置に収まりました。

伸ばしランナーの接着で接着剤がはみ出しまくってしまいました。後部魚雷発射管甲板の場合は、出来上がると見えなくなるのでそのままとしましたが、それ以外では対策が必要です。

船底板の接着

後部魚雷発射管室内部が出来上がったので、船体に船底板を接着することにしました。

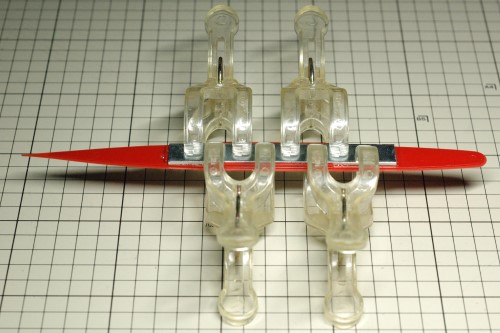

まずエポキシ系接着剤で船底板にオモリを接着しました。大きめの洗濯ばさみで挟んで完全に固まるまで保持しました。

次に船底板を船体に接着しますが、船体に若干反りが見られましたので、修正しながら接着を行いました。

まず船首側を接着し、船体の反りを直しながら後ろに向かって流し込み接着剤で接着していきました。

引き続き船体の加工を行いますが、今回はここまでとします。

ところで、作りかけのキットを減らすために「球磨」の製作を行っているのですが、新たに「木曽」を開封してしまいました。このままでは作りかけのキットが減らないデス。「木曽」も作ってしまおうかなぁ・・・

続く。

おまけ:赤トマト君の「僕も作ってみた」(1)ポケプラBIG「コイキング」

![]() プラモ作るのって、楽しそうですね!僕も何か作りたくなってしまいました。

プラモ作るのって、楽しそうですね!僕も何か作りたくなってしまいました。

![]() おぉ、それはいいね!ぜひ作ってみてくれたまえ。

おぉ、それはいいね!ぜひ作ってみてくれたまえ。

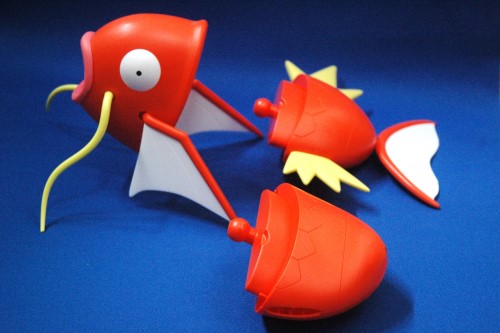

![]() では、これを作りますよ~・・・ジャン!

では、これを作りますよ~・・・ジャン!

![]() ウォ~でっかいの来たー!!

ウォ~でっかいの来たー!!

![]() じゃぁ、作りますよ・・・パチパチ・・・ガリガリ・・・ギュワー・・・

じゃぁ、作りますよ・・・パチパチ・・・ガリガリ・・・ギュワー・・・

![]() な、なんか楽しそうだぞ!

な、なんか楽しそうだぞ!

![]() できた!

できた!

![]() デカいのが出来たね。なかなかの存在感なのだ!

デカいのが出来たね。なかなかの存在感なのだ!

![]() いいでしょう!ひげとか胸びれとかも動かせるんですよ。

いいでしょう!ひげとか胸びれとかも動かせるんですよ。

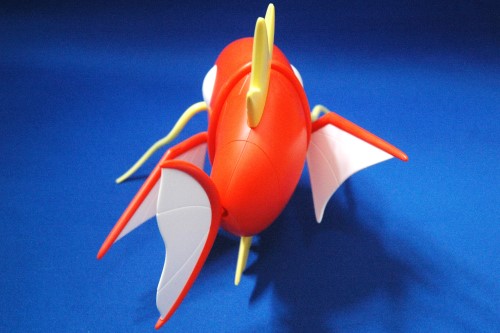

![]() ところで、大きな部品が一つ余っているようだが、これはいったい・・・

ところで、大きな部品が一つ余っているようだが、これはいったい・・・

![]() あぁ、これは余っているんじゃなくて、交換用の部品なんです。まずこうして・・・

あぁ、これは余っているんじゃなくて、交換用の部品なんです。まずこうして・・・

![]() オギョギョ、「コイキング」が真っ二つになったぞ!

オギョギョ、「コイキング」が真っ二つになったぞ!

![]() で、胴体後半を交換すると、尾びれを振っているところが再現できるのです!

で、胴体後半を交換すると、尾びれを振っているところが再現できるのです!

![]() そういうことだったのか。

そういうことだったのか。

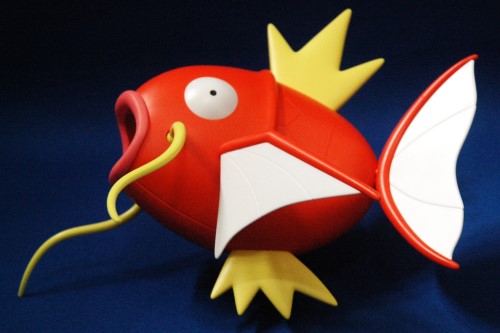

![]() こうして床に置くと・・・

こうして床に置くと・・・

![]() はねろ、コイキング!

はねろ、コイキング!

コメント