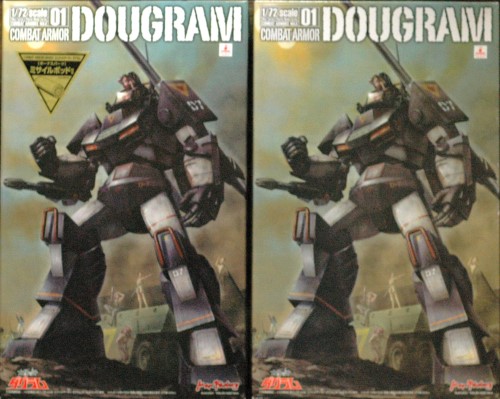

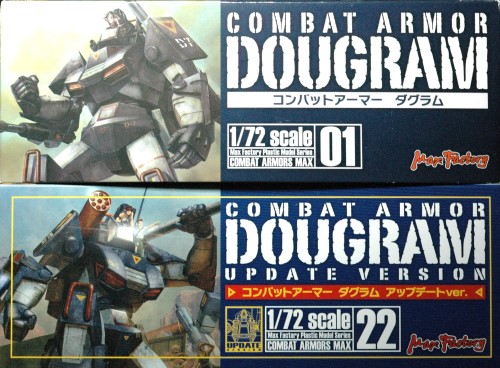

マックスファクトリーからは、「太陽の牙 ダグラム」に登場した各種のメカが「COMBAT ARMORS MAX」シリーズとして発売されています。その第1弾が1/72の「コンバットアーマー ダグラム」です。

そして第22弾として「コンバットアーマー ダグラム アップデートバージョン」も発売されています。

これらを作り比べてみることにします。

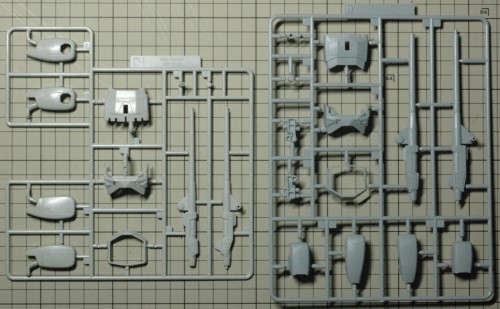

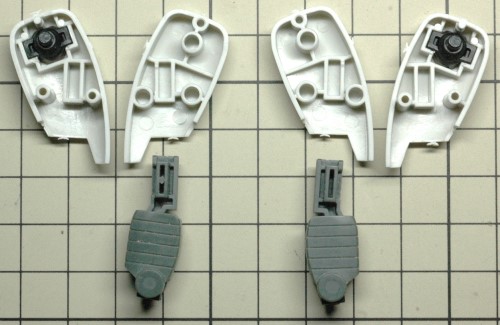

パーツの比較

製作を行う前に、2つのキットのパーツを比較してみました。(以下、最初に発売されたものを「初回版」、アップデートバージョンを「アップデート版」と呼びます。)

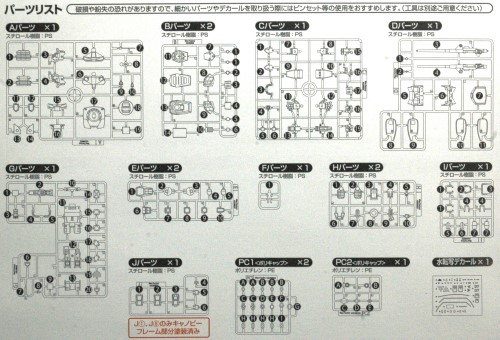

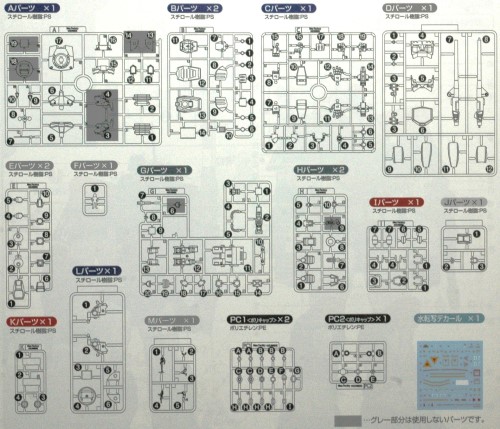

まず組立説明書に掲載されているパーツリストを比べてみました。

初回版

アップデート版

ランナー数は「初回版」が16、「アップデート版」が19で、「アップデート版」の方が多いです。

パーツリストでは「アップデート版」の方が実際よりパーツ数が多く感じられますが、一部のランナーがより大きく表示されていることが影響しています。

パーツを見比べてみると、頭部、太ももの形状が変更されていることが分かりました。また、リニアカノンが大型化されていました。パーツの違いをランナーごとにまとめてみました。

| ランナー名 | 比較 |

| Aパーツ | 「アップデート版」では頭部のパーツを使用しない。 |

| Bパーツ | 「初回版」と「アップデート版」で同じものが用意されている。 |

| Cパーツ | 「初回版」と「アップデート版」で同じものが用意されている。 |

| Dパーツ | 「アップデート版」では異なるランナーが用意され、胸部、太もも、膝関節、リニアカノンなどのパーツが更新されている。 |

| Eパーツ | 「初回版」と「アップデート版」で同じものが用意されている。 |

| Fパーツ | 「初回版」と「アップデート版」で同じものが用意されている。 |

| Gパーツ | 「アップデート版」ではコンソールパネルのパーツを使用しない。 |

| Hパーツ | 「アップデート版」では膝関節のパーツを使用しない。 |

| Iパーツ | 「初回版」と「アップデート版」で同じものが用意されている。 |

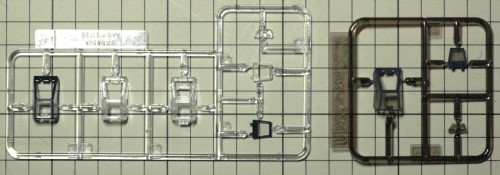

| Jパーツ | キャノピーパーツ。「初回版」と「アップデート版」でキャノピーの形状が異なる。 |

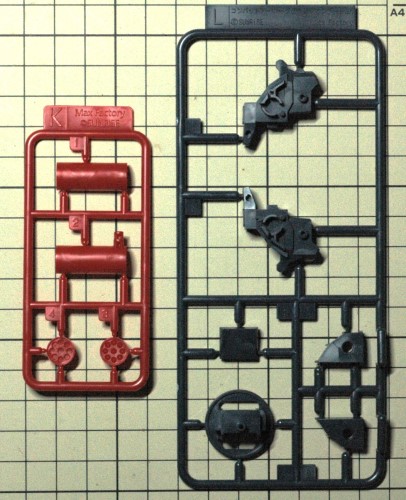

| Kパーツ | ミサイルポッドパーツ。「初回版」には入っていない。 |

| Lパーツ | 頭部パーツ。「初回版」には入っていない。「初回版」の頭部形状を変更したものが「アップデート版」で用意されている。 |

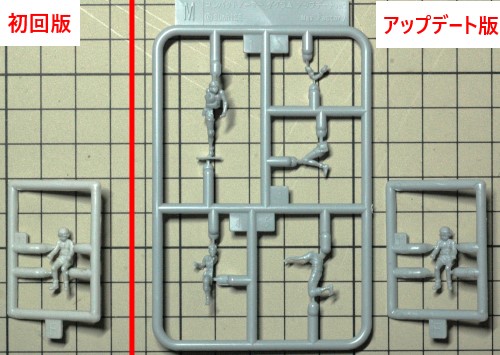

| Mパーツ | 追加のフィギュアパーツ。「初回版」には入っていない。 |

| PC1 | 「初回版」と「アップデート版」で同じものが用意されている。 |

| PC2 | 「初回版」と「アップデート版」で同じものが用意されている。 |

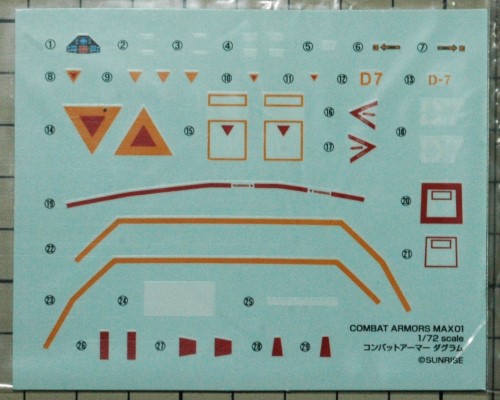

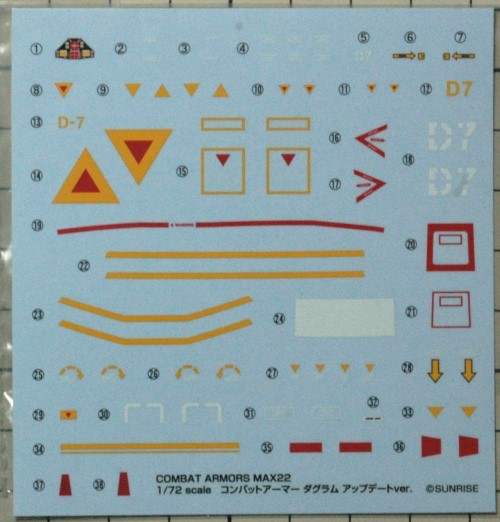

| 水転写 デカール | 内容が変更されている。 |

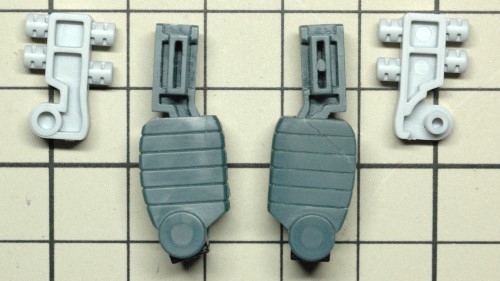

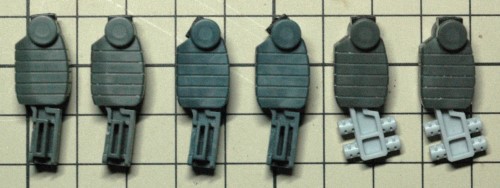

Dパーツはランナーが丸ごと作り替えられています。リニアカノンは明らかに大きいですし、太ももパーツは左右分割から前後分割に変更されています。

Jパーツもランナーが丸ごと作り替えられています。「初回版」では窓枠塗装済みの開閉可動式、未塗装のオープン状態およびクローズ状態の3種類のキャノピーが用意されています。

一方「アップデート版」では開閉可動式の1種類のみに減らされ、成形色もクリアーからクリアブラウンに変更されています。また、窓枠は塗装されています。

そして正面の窓ガラスの形状が長方形から台形に変更され、より「ダグラム」らしいイメージに近づけられています。この部分は「顔」に相当する部分で、小さな部品ですが印象が大きく変わる部分だと思います。

キャノピーの形状変更に伴い、頭部パーツの形状も変更されて新たにLパーツのランナーが追加されました。また、ミサイルポッドのKパーツも追加されました。

このミサイルポッドは、「初回版」にミサイルポッドを追加した「コンバットアーマー ダグラム ミサイルポッド付き限定版」に入っているものと同じパーツです。

「初回版」のデカールにはコンソールパネルのものや各部のコーションマークなどが用意されているのですが・・・

「アップデート版」ではコーションマークがより充実しています。

さらに「アップデート版」では、着座姿勢のパイロットに加えてフィギュアが2体追加されています。

それでは実際にこれらのキットを製作して、各パーツの違いを比べてみることにします。

製作方針

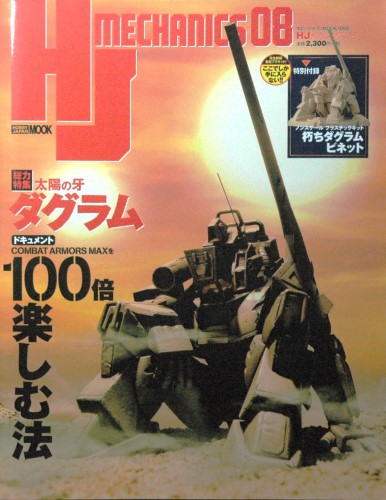

プロポーションの変更は行わず、各部の形状を比較しながら製作します。また各部の組み立てでは、雑誌「HJ mechanics 08」を参考にして後ハメ加工を行ってみます。

塗装について、腕、太ももなど、アニメでライトグレーに塗られている部分は、「飛燕Ⅱ型改」を製作したときに試した「まだらシルバー」で塗装することとします。

一方、胴体、脚部、肩アーマーなどのダークブルーの部分には、「GM FM-2ワイルドキャット」の飛行甲板で試したタミヤの「チッピング液」でチッピングを行ってみることとします。

「GM FM-2 ワイルドキャット」のおまけデカールで飛行甲板を作成(新しいタブで開きます。)

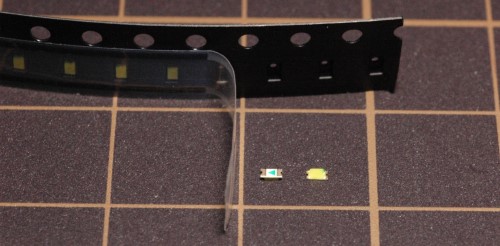

更に、コックピットのコンソールパネルにLEDを組み込んで光らせてみることとします。小さな部品で組み込みスペースが限られているので、チップ型の高輝度白色LEDを組み込みます。

【プラモ】LEDを組み込んで光らせてみよう(1)リアルに光らせるための工夫(新しいタブで開きます。)

また、コックピット内部はディテール控えめで少し寂しいので、ディテールアップを行うこととします。

製作開始

後ハメ加工

「HJ mechanics 08」の製作記事を参考にして、継ぎ目処理や塗装を行いやすくするため、後ハメ加工を行いました。

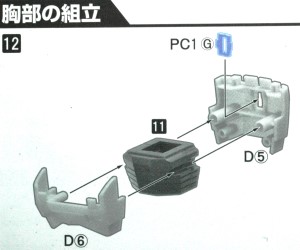

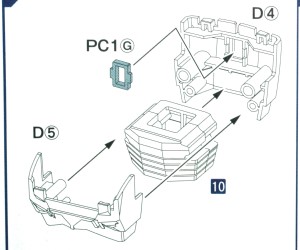

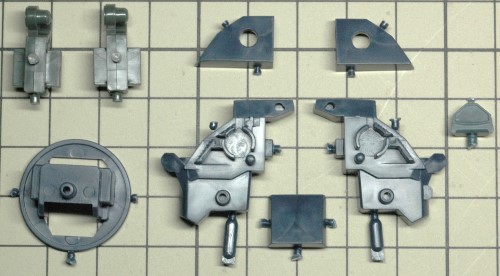

胸部と腹部

「HJ mechanics 08」を参考にして、腹部パーツ(部品番号A1,A2)と胸部パーツ(初回版:部品番号D5,D6,アップデート版:D4,D5)を加工しました。本来は腹部パーツを胸部パーツで挟み込む構造です。

胸部と腹部を別々に製作して、継ぎ目処理、塗装を行った後に取り付けられるようにしました。

まず腹部パーツは後側のパーツ(部品番号A2)をモールドの部分でカットしました。

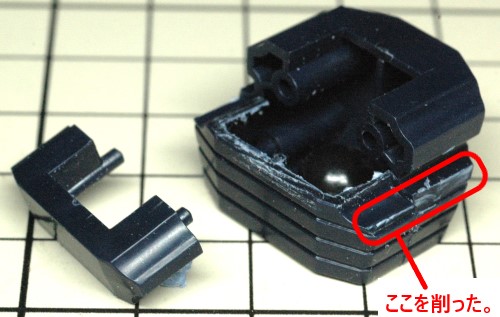

また、腹部側面の胸部と干渉する部分もデザインナイフで削りました。

腹部の加工では、胸部に取り付けた時に隠れる部分のみを加工するように気を付けました。

次に胸部ですが、腹部をひっかけて固定する部分をニッパーで切り取り、さらにデザインナイフで削り取りました。

これで胸部と腹部を後ハメ加工することが出来ました。

この加工は「初回版」と「アップデート版」の両方に対して行いました。

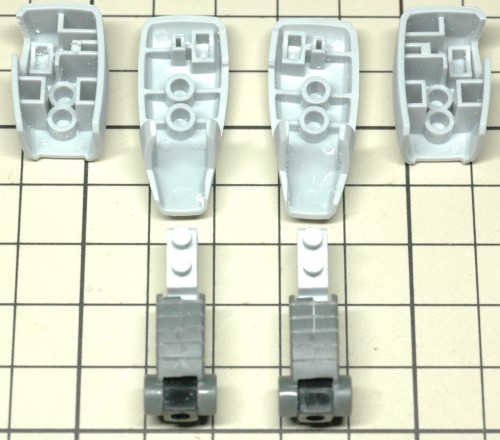

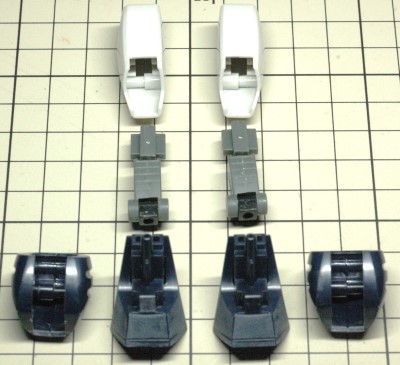

脛とふくらはぎ

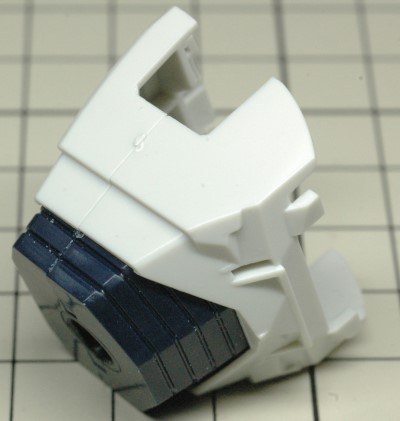

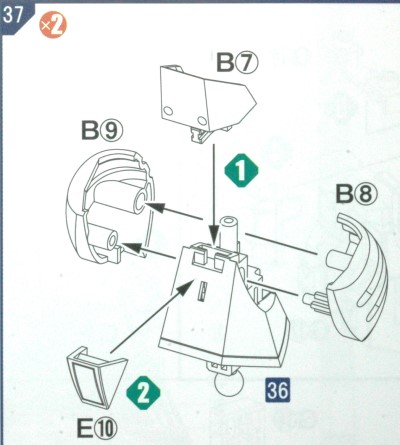

脛とふくらはぎも「HJ mechanics 08」の記事に従って後ハメ加工を行いました。この部分は脛パーツ(部品番号B11)をふくらはぎパーツ(B8,B9)で挟む構造です。

ふくらはぎパーツの接続ピンをニッパーで切り取り、断面をやすりで均しました。

左右のふくらはぎパーツを接着しました。継ぎ目を埋めた後、脛パーツと接着します。この加工も「初回版」、「アップデート版」の両方で行いました。

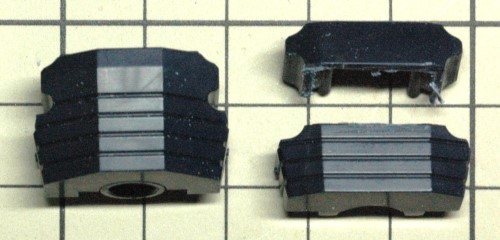

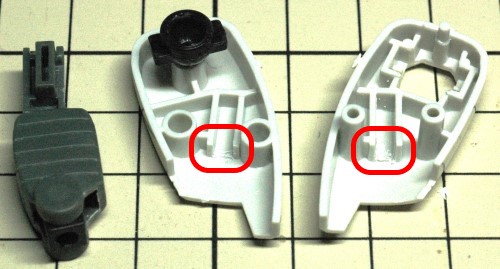

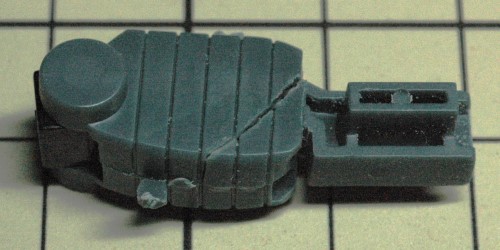

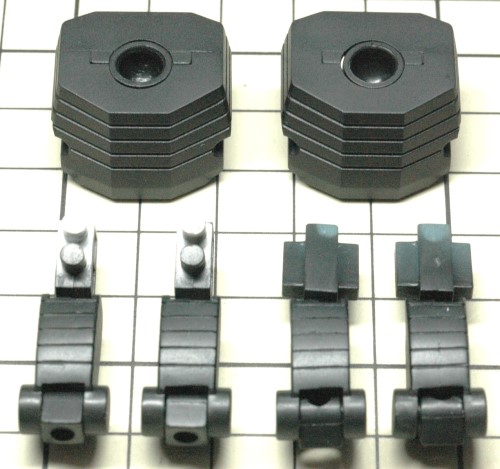

膝関節と太もも

「初回版」では、膝関節を太ももで挟み込む構造です。ここも後ハメ加工しておくと、後の作業を行いやすくなります。

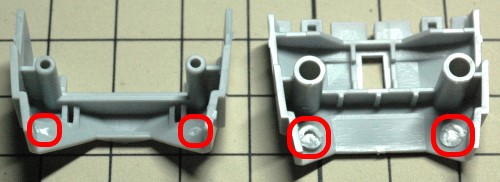

太ももパーツを加工する前に、まず膝関節を組み立てました。また、太ももパーツも切り出して、ポリキャップをはめ込みました。

次に、太ももパーツを加工しました。膝関節をはめ込む四角いモールドの一部をニッパーと彫刻刀で取り除きました。

左右の太ももパーツを接着し、継ぎ目を処理した後、エッチングノコで継ぎ目部分のスジボリを彫りなおしました。

「アップデート版」では太ももパーツが前後分割に変更されており、かつ分割線がスジボリのラインと一致しています。そのため、後ハメ加工は不要です。

間違えてしまった!

脚部を製作する際、最初に「初回版」の膝関節を組み立てたのですが、この時は「タミヤセメント」を使用して問題なく組み立てを行うことが出来ました。

太ももパーツの加工などを行い、その日は作業を終了しました。

そして翌日、「アップデート版」の膝関節を組み立てました。この時は「初回版」の組み立ての時には使わなかったクレオスの「Mr.セメントSP」を使用しました。

すると、パーツが見事に割れてしまいました。

割れた部分を一旦取り外し、力のかかる部分を削り込んだ後、平行線状の彫刻がずれないように接着しました。

隙間をタミヤの「瞬間接着剤イージーサンディング」で埋めた後、やすりで形を整え、スジボリを彫りなおして対処しました。

何とか修復できたと思って太ももパーツと組み合わせようとしたところ、使用したパーツが間違っていたことが判明。「初回版」と同じと思い込んで間違えてしまいました。

幸い「初回版」は「ミサイルポッド付き限定版」も所有しているので、間違えて組み立てた膝関節はミサイルポッド付き限定版で使うこととし、パーツをトレードしました。

「アップデート版」にはほかにも使用しないパーツが含まれています。これ以降の間違いを防ぐため、使用しないパーツをランナーから切り離しておきました。

出来上がったパーツに色を塗った。

後ハメ加工して組み立てた腹部と膝関節の継ぎ目を埋めました。また、パーツの継ぎ目をまたぐスジボリを彫りなおしました。そしてクレオスC33「つや消しブラック」を塗りました。

今回はここまでです。次回はコックピットを作り込みます。

続く。

おまけ:猫の大福さん(28) 変なポーズ

![]() オヒョ~~

オヒョ~~

![]() 赤トマト君、変な声を出して、一体どうしたんだい?

赤トマト君、変な声を出して、一体どうしたんだい?

![]() ちょっとこっちに身に来て見てくださいよ。

ちょっとこっちに身に来て見てくださいよ。

![]() これはまた・・・随分伸びているね。

これはまた・・・随分伸びているね。

![]() しかもちょっとねじれてますね。

しかもちょっとねじれてますね。

![]() ねじれと言えば、この前こんな格好をしていたぞ。

ねじれと言えば、この前こんな格好をしていたぞ。

![]() なんか、盆踊りみたいな恰好をしていますね!

なんか、盆踊りみたいな恰好をしていますね!

![]() ポーズが決まっているのだ!

ポーズが決まっているのだ!

![]() そういえば、僕もこんな格好をしているのを見ましたよ。

そういえば、僕もこんな格好をしているのを見ましたよ。

![]() これまたすごい格好なのだ!

これまたすごい格好なのだ!

![]() 大福さん、すっかりなじんでいるというか、リラックスしてますよ!

大福さん、すっかりなじんでいるというか、リラックスしてますよ!

![]() ウム!

ウム!

コメント