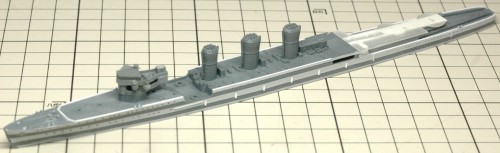

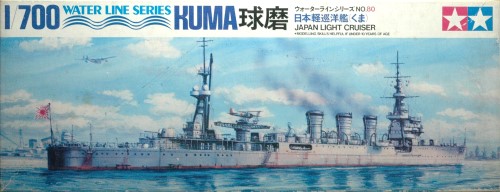

タミヤの「球磨」を製作しています。今回は船体を製作しました。

また、艦載艇を見直して11m内火艇の代わりに9m内火艇を搭載することにしました。

| 9m内火艇 | 一隻 | ピットロード | 新艦船装備品セット2の11m内火艇を改造 |

| 11m内火ランチ | 一隻 | ピットロード | 新艦船装備品セット2の12m内火ランチを改造 |

| 9mカッター | 四隻 | ファインモールド | 日本海軍カッターボートセット |

以下で説明します。

前回のおさらいなど

どこまで作ったか

前回は後部魚雷発射管室内部を製作しました。甲板が省略されているので、プラバンから甲板を切り出し、塗装を行った後にリノリウム押え金具や魚雷発射管などを接着。

自作した発射管甲板を船体内部に接着しました。

さらに、船体のそりを修正しつつ船底板を接着しました。

「球磨」のリノリウムは縦貼りだった。

「軽巡洋艦 球磨」に関する資料を調査した結果、「球磨」のリノリウムは縦貼りだったことが分かりました。

この縦貼りのリノリウムを再現するため、リノリウム押え金具を縦に貼りなおすこととしました。その準備として甲板上のリノリウム押さえのモールドを削り取りました。

そして、リノリウム押さえはダークイエローの伸ばしランナーで再現することとしました。後部魚雷発射管甲板に接着してみましたが・・・

うまく貼らないと接着剤がはみ出してしまいます。縦貼りで長い伸ばしランナーをうまく貼れる自信がなくなりました。

そこで、以下の方法を試してみることにしました。

- リノリウム押え金具として伸ばしランナーを貼る。

- リノリウム甲板全体にクレオスMr.カラーC606「リノリウム色」を塗る。

- 伸ばしランナーのリノリウム押え金具に金色の色鉛筆で色を塗る。

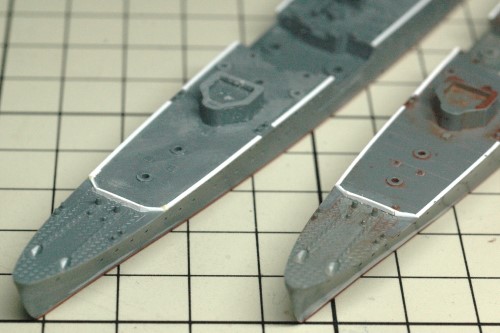

実は前回船体をトレードしたタミヤの「木曽」も同時に製作しています。「木曽」の後部魚雷発射管甲板で試してみたところ、期待した通りのものが出来上がりました。

ただし、伸ばしランナーを平行に貼るには、もう一工夫必要です。

船体の製作

後部セルター甲板

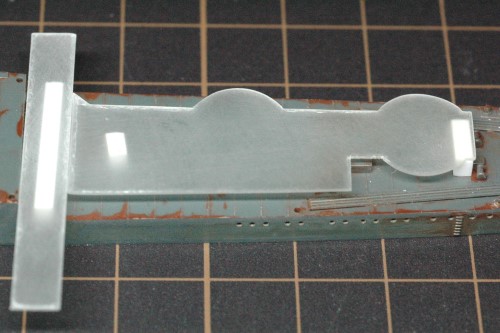

キットの後部セルター甲板は左舷が拡張されていません。そこで、プラバンで甲板を自作することにしました。

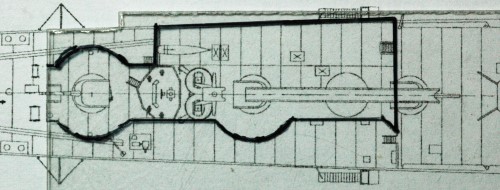

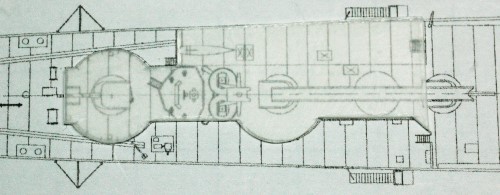

幸いなことに、モデルアート別冊「艦船模型スペシャル No.13」に1933年の「球磨」の図面が掲載されています。

縮尺が1/500なので、コンビニのコピー機で71%に縮小コピーしてほぼ1/700としました。

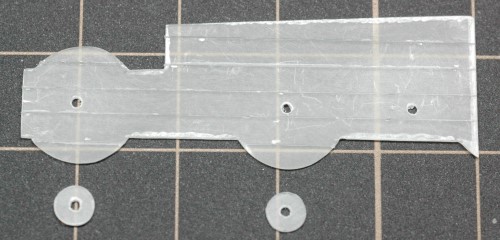

これに0.5㎜透明プラバンを重ねて、サインペンで後部セルター甲板の形状を写し取りました。

そして、デザインナイフとやすりを用いて後部セルター甲板を切り出しました。

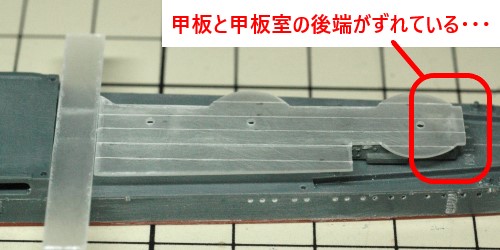

これを船体に合わせてみました。すると・・・

長さが足りないことが判明しました。図面をよく確認すると、「球磨」の場合は他の同型艦と比べて後部発射管室の後ろ側が長いことが判明しました。

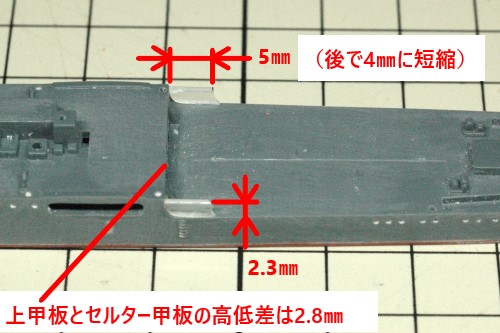

甲板の足りない部分を補うため、0.5㎜のプラバンから5㎜の幅の帯を切り出しました。横幅があり過ぎますが、あとで調整します。

後部セルター甲板に、リノリウム押え金具を取り付けるためのガイドをスジボリしておきました。また、14㎝砲とカタパルトの基部に1㎜のドリルで穴を開けました。14㎝砲の基部として直径2.5㎜の円い板も切り出しました。

ガイドのスジボリは、カッターナイフで幅2.6㎜の平行線を彫りました。

後部セルター甲板の下の甲板室は、できればキットのパーツを使いたいところです。すでに組み立て済みだったのですが、何とか取り外すことが出来ました。

自作したセルター甲板の高さ調整のため、上面に0.2㎜プラバンを貼り、余分を削り取りました。また、後面にも継ぎ目を整えるため0.2㎜プラバンを貼りました。

側面の円柱状に出っ張った部分は窓と考え、0.5㎜ドリルで穴を開けました。また、水密扉は別売りパーツに交換することとして削り落としました。

水密扉として使用するのは、ファインモールド1/700ナノドレッドシリーズWA27「水密扉セット」です。

天井が低い構造物用の部品番号4の扉を、削り取った水密扉の代わりに接着しました。

左舷側

右舷側

さらに箱絵や資料を参考にして、後面にも水密扉を接着しました。

この後、甲板室に甲板を接着しますが、その前に舷側の加工を行います。

舷側と後部上甲板の加工

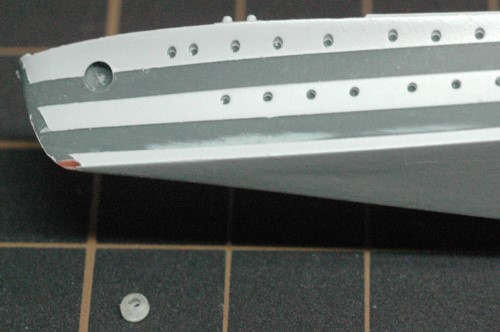

キットの船体には舷外消磁電路がモールドされていますが、今回は1933年の状態を製作するので不要です。また、錨とホースパイプがモールドされていますが、より立体的に加工するため、一旦削り落とすことにしました。

これらの加工に伴い、舷側にモールドされている汚水捨て管のモールドも一旦削り落とすことにしました。また、同時に船底板と船体の継ぎ目を処理するため、サーフェイサーを筆塗しました。

一日ほど放置してサーフェイサーを乾燥させた後、舷側のモールドを削除しました。

まず錨のモールドですが、基部に1㎜径のドリルで穴を開けました。そして舷外消磁電路とサーフェイサーごと錨のモールドを削り落としました。

次に汚水捨て管の位置にカッターナイフで印をつけました。そして、こちらも舷外消磁電路とサーフェイサーごと削り落としました。

この時、船首楼甲板の後端辺りにモールドされている係船桁と、船体後部にモールドされているモンキーラッタルは削らずに残しておきました。

舷側のモールドを削り終えたので、追加工作を実施します。

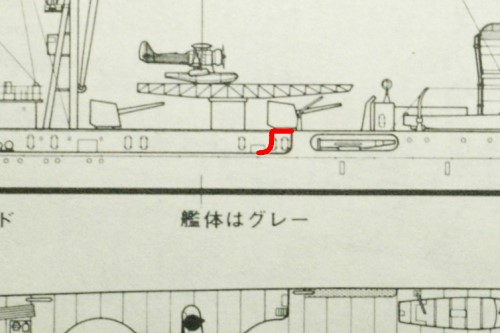

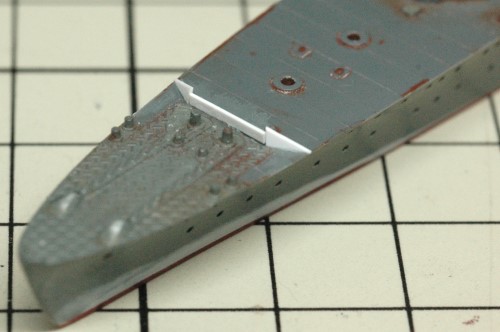

上で述べましたが、「球磨」は後部発射管室の後ろ側が少し長いです。そこで、0.5㎜プラバンから切り出したものを接着しました。

次に、艦尾の旗竿を取り付ける穴を、伸ばしランナーの根元の部分で埋めました。そして上甲板の縁に0.5㎜x0.25㎜のプラ材を貼りました。

この時のプラ材としてはエバーグリーンの「プラボウ 平棒 0.25厚 0.5幅」を使用しました。

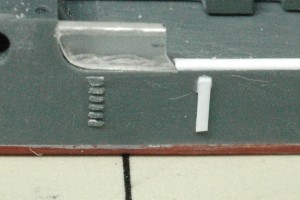

ところで、後部発射管室を後ろに伸ばしたため、モンキーラッタルの上に壁面が出来てしまいました。モンキーラッタルを後ろにずらす必要があります。

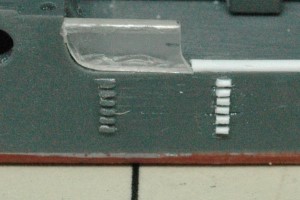

0.5㎜x0.25㎜のプラ材を舷側に接着。デザインナイフとエッチングノコを使用して、追加したプラ材の一部を取り除きました。この時、モンキーラッタルをガイドとしました。

写真は左舷ですが、右舷のモンキーラッタルも同様に位置をずらしました。

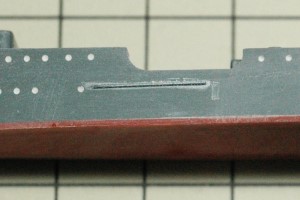

これでモールドされているモンキーラッタルを削り落とすことが出来ます。同時に後部発射管室に追加したプラバンの隙間も処理するため、サーフェイサーを厚塗しました。

サーフェイサーを乾かす間、後部セルター甲板と甲板室を仮組してみたところ、後部セルター甲板の後端が後ろに1㎜はみ出してしまうことが判明。

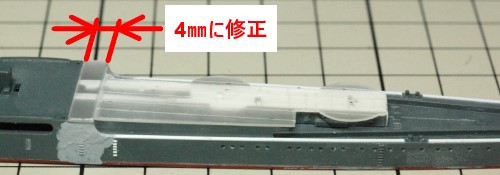

後部魚雷発射管室後端と後部セルター甲板をつなぐ5㎜のプラバンの幅を4㎜に縮小しました。また、舷側に取り付けたプラバンも上端が4㎜になるように修正しました。

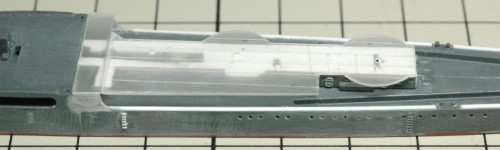

後部魚雷発射管室側面のサーフェイサーとラッタルをやすりで削って平らにしました。また、後部セルター甲板とつなぎのプラバンを甲板室に接着しました。

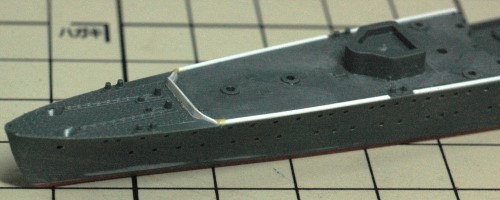

念のため、甲板の上に乗せてみました。紆余曲折ありましたが、何とかうまくいったようです。

船首楼甲板とセルター甲板中央部

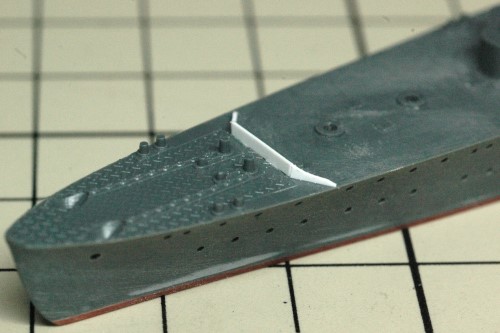

エバーグリーンのプラ材を加工して、船首楼甲板に省略されている波切板を取り付けました。

中央部は1.0㎜x0.25㎜のプラ材から7.5㎜の長さに切り出したものを接着。また、両サイドの斜めの部分は1.5㎜x0.25㎜のプラ材から3.5㎜の長さに切り出したものを、さらに対角線で切り分けて接着しました。

接着剤が十分に乾燥した後、両サイドの斜めの部分の上端をデザインナイフで加工しました。

波切板が出来たので、船首楼甲板のリノリウム貼りの部分の端に0.5㎜x0.25㎜のプラ材を貼り、エポキシパテで波切板とつなぎました。

さらにセルター甲板中央部の端にも0.5㎜x0.25㎜のプラ材を貼りました。

ここで、資料の写真と比較。高さがあり過ぎるように感じたので、やすりで削って少し低くなるようにしました。また、波切板の中央部の上端は直線ではないようでしたので、若干弧を描くように削り込みました。

前回船体をトレードして作りかけとなってしまった「木曽」も同時に製作しています。

舷側の仕上げ

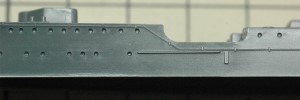

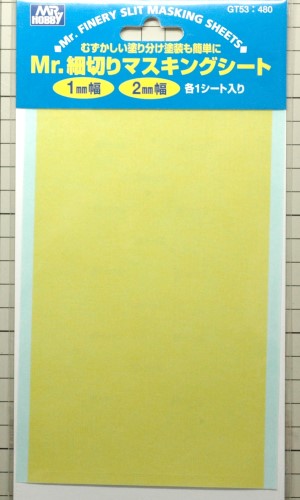

次は、舷側にサーフェイサーを厚塗りして鉄板継ぎ目を再現します。その準備として2㎜幅のマスキングシートを貼りました。

使用したのは、クレオスの「Mr.細切りマスキングシート」です。1㎜幅と2㎜幅の細切りマスキングシートが入っていて便利です。

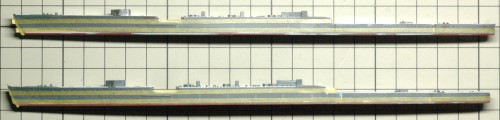

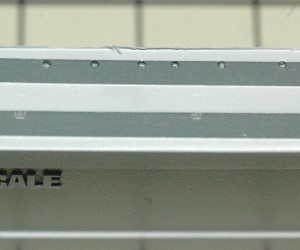

缶スプレーのサーフェイサーを2回吹き付けました。上面をある程度マスキングしておき、缶スプレーを斜め下から吹き付けることで、上面にサーフェイサーが付かないようにしました。

一日ほど放置して十分乾燥させた後、マスキングシートをはがしました。

出来上がったものをよく見ると、甲板上面に貼ったマスキングテープの裏側にサーフェイサーがたまり、甲板のラインが崩れてしまっていました。

この余分なサーフェイサーをやすりで取り除き、甲板のラインを整えました。また、サーフェイサーで舷窓が少し埋まり気味になってしまったので、0.5㎜のドリルで彫りなおしておきました。

次は削り取った汚水捨て管を復活させ、アンカー引き込み部分にベルマウスを追加します。

まず汚水捨て管ですが、資料集の写真を見ると、舷側にそれらしいものはほとんど見えず、拡大写真でようやく長方形のパネル状のものが確認できる程度の厚みでした。

そこで、0.1㎜プラバンから0.8㎜x2㎜の長方形のパネルを切り出し、モールドに位置につけておいた印に合わせて接着しました。

ベルマウスは2㎜プラボウで製作しました。真ん中に1㎜のドリルで穴を開け、1㎜の厚みに切り出しました。これをアンカー引き込み部分に埋め込むため、2㎜のドリルで浅く穴を掘りました。

そして2㎜の穴に自作したベルマウスをはめ込み、流し込みタイプの接着剤で固定しました。

アンカーの取り付けは次回行うこととします。

艦載艇と煙突

艦載艇の見直し

製作開始時の調査で、艦載艇は11m内火艇一隻、11m内火ランチ一隻、9mカッター四隻を搭載することとしていました。

一方、ボートダビットはすべて同じサイズとし、大型のものは装備しないことにしました。

ここで問題となるのは11m内火艇です。「軽巡洋艦 球磨」を含む「5,500t型軽巡洋艦」は、11m内火艇を搭載するために一部のボートダビットを大型化する改修を受けているのです。

「軽巡洋艦 球磨」も当然この改修を受けているはずですが、1933年の時点ではまだ改修されていなかったようです。

そのため、1933年時の「球磨」は11m内火艇を搭載していなかったものと思われます。資料からは搭載艇の詳細が分からなかったので、代わりに9m内火艇を搭載することとします。

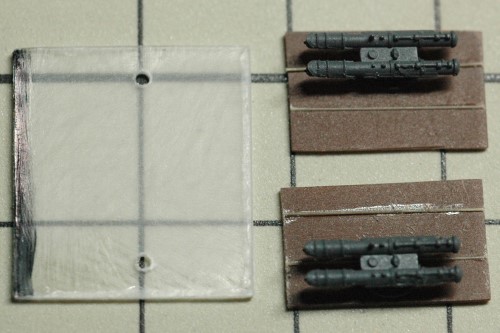

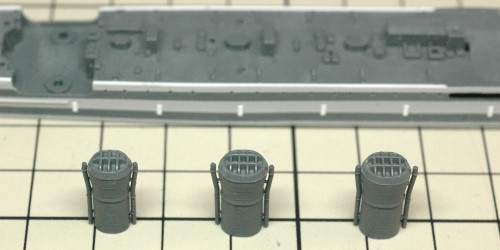

9m内火艇は、ピットロードの「新艦船装備セット2」に含まれる11m内火艇を改造して使用することとします。

9mカッターにはファインモールドの「日本海軍カッターボートセット」のものを使用します。使用する搭載艇のパーツを以下にまとめておきます。

| 9m内火艇 | 一隻 | ピットロード | 新艦船装備品セット2の11m内火艇を改造 |

| 11m内火ランチ | 一隻 | ピットロード | 新艦船装備品セット2の12m内火ランチを改造 |

| 9mカッター | 四隻 | ファインモールド | 日本海軍カッターボートセット |

11m内火ランチはピットロードの新艦船装備セット2の12m内火ランチを改造します。これらの改造は以前「軽巡洋艦 阿武隈」を製作した際に行っています。今回も同様の改造を行うこととします。(詳しくは以下をご覧ください。新しいタブで開きます。)

ピットロード「新艦船装備品セット」の12m内火ランチを11m内火ランチに改造

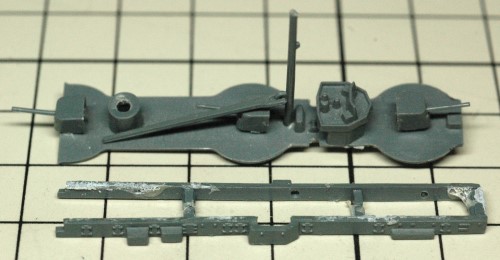

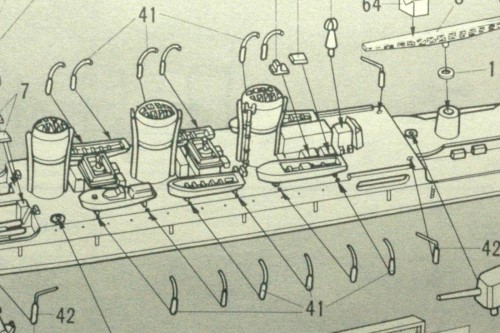

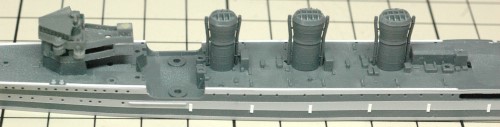

煙突

煙突を組み立てました。今回は特にディテールアップは行わず、キットのパーツをそのまま使うことにしました。

出来上がった煙突と、作りかけで放置されていた艦橋を船体に乗せてみました。

艦橋頂部の測距儀が折れてしまっていますね。ちょっと焦りましたが、「木曽」で同じパーツが余るので、置き換えれば問題ないです。

舷側を作り込んでいる間は、あまり変わり映えがしないように感じていたのですが、煙突や艦橋が加わると一気に製作が進んだ気になりますね。

俄然、やる気が出てきました。

続く。

おまけ:猫の大福さん(45) 新たな隠れ場所を求めて・・・

![]() おーい、大福さーん、どこだー

おーい、大福さーん、どこだー

![]() 大福さんなら、こっちにいますよ。

大福さんなら、こっちにいますよ。

![]() おぉ、そうか!大福さーん!

おぉ、そうか!大福さーん!

![]() 大福さんはこっちですってば。でも、静かにこっちに来てください。

大福さんはこっちですってば。でも、静かにこっちに来てください。

![]() し、静かにか?では、ソローリ、ソローリ・・・あれ、どこに居るんだ?

し、静かにか?では、ソローリ、ソローリ・・・あれ、どこに居るんだ?

![]() 実は、カートの下の物入れの中に入ってしまっているのですよ。

実は、カートの下の物入れの中に入ってしまっているのですよ。

![]() オヘェ、こんなところにいたのか!

オヘェ、こんなところにいたのか!

![]() 僕も、最初に見た時は目を疑いましたよ。

僕も、最初に見た時は目を疑いましたよ。

![]() そうだろうね。しかし、大福さんは狭いところが好きだね。

そうだろうね。しかし、大福さんは狭いところが好きだね。

![]() そりゃあもぅ。なにしろ大福さんはネコですから。

そりゃあもぅ。なにしろ大福さんはネコですから。

![]() たまにどこに居るか分からなくなるから困るのだ。

たまにどこに居るか分からなくなるから困るのだ。

![]() で、探していると、いつの間にか近くにいるんですよね。

で、探していると、いつの間にか近くにいるんですよね。

おまけ:猫の大福さん(44) 「きえ~る」で、においがきえ~る。

つづく

コメント