タミヤの「軽巡洋艦 木曽」を製作します。

キットの内容を確認して製作方針を決め、製作を開始しました。

以下で説明します。

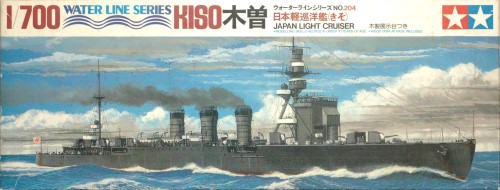

タミヤ1/700「軽巡洋艦 木曽」について

タミヤの「軽巡洋艦 木曽」は、1983年9月に1/700ウォーターラインシリーズ「軽巡洋艦 球磨」のバリエーションキットとして発売されました。

タミヤからは、「球磨型軽巡洋艦」として1973年5月に「球磨」、同年6月に「多摩」が発売されました。そして10年を経て「木曽」が発売されました。

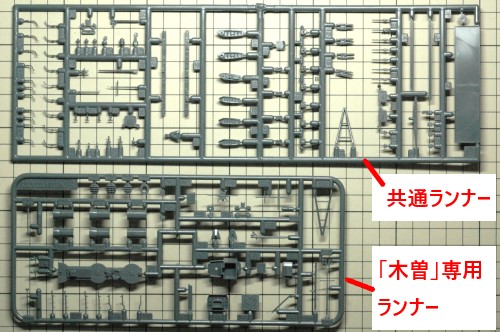

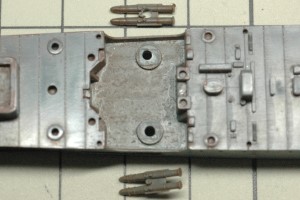

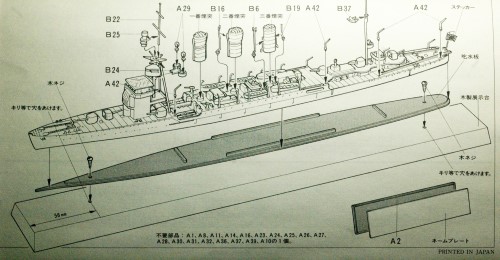

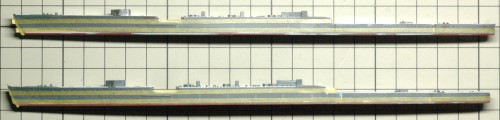

キットは「球磨」のパーツを基本とし、箱型の艦橋、航空兵装を持たない後部セルター甲板や独特な煙突など、一部のパーツが差し替えられています。

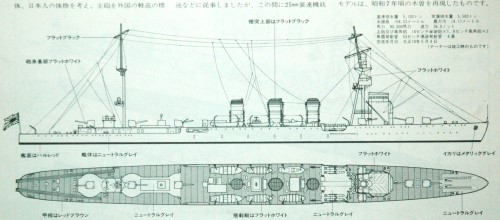

組み立て説明書では、キットが再現しているのは昭和7年(1932年)頃の姿とありますが、各種資料の内容とも一致するようです。10年の間に、新たに判明した「球磨型軽巡洋艦」の情報が反映されているのかもしれません。

ただし、船体パーツを「球磨」、「多摩」と共用しているため、昭和7年には装備されていない舷外消磁電路がモールドされています。(同型艦で出来るだけパーツを共用してキットの価格を抑える、というウォーターラインシリーズの当初の方針によるものと思われます。)

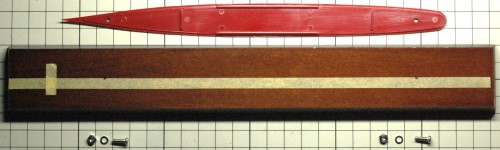

そして、新発売された頃の「木曽」のキットは、それまでのウォーターラインシリーズのキットとは異なる特徴を持っていました。それは、木製のディスプレイベースです。

従来のウォーターラインシリーズのキットには、船底板に組み込む金属製のオモリが入っていました。(小型艦など、オモリが入っていないものもあります。)

しかし、「木曽」にはオモリは入っておらず、代わりに木製のディスプレイベースと固定用の木ねじが入っていたのです。当時、どこかで「キットの値上げのためにこのような措置が取られた」と書かれていた記憶がありますが、出所は定かではありません。

ちなみに現在発売されている「木曽」には、木製のディスプレイベースは入っておらず、金属製のオモリと「大型艦装備セット」のランナーが入っています。

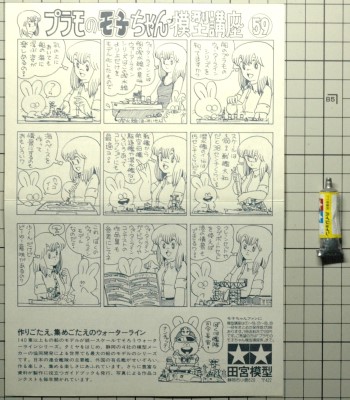

今回紹介しているこのキットは新発売された当初のもので、現在発売されているキットには入っていない「プラモのモ子ちゃん模型講座」とチューブ入り接着剤も入っていました。

新発売当時の内容を保持している、ある意味お宝キットではありますが、容赦なく作ってしまおうと思います。

製作方針

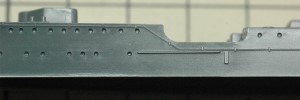

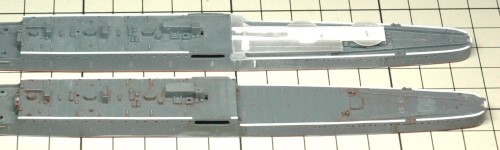

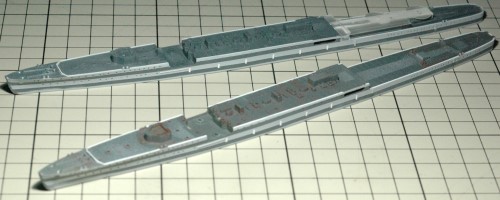

実は現在、タミヤの「軽巡洋艦 球磨」の製作を行っているところです。「球磨」の製作時に、船体を「木曽」のキットとトレードしました。その関係で、舷側のモールドはカッターナイフやドリルで印をつけた後、削除済みです。

「球磨」は30年以上前に着手した後、ずっと放置されていました。甲板にはリノリウム甲板色が塗装済みでしたが、ペイントリムーバーとシンナーで取り除きました。

船首楼甲板とセルター甲板をつなぐ橋のパーツと、前部魚雷発射管甲板に取り付けた魚雷発射管を取りはずしました。

しかし、後部上甲板に接着されていた機雷敷設軌条は取り外すことが出来ませんでした。

この船体パーツを用いて製作します。(「球磨」と同時進行で製作します。)

「軽巡洋艦 球磨」については、以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

【プラモ】タミヤ 1/700 「軽巡洋艦 球磨」を1933年の状態で作る(2)作りかけで放置していた「球磨」の製作を再開、リノリウム押え金具が・・・

今回はキットが再現する昭和7年(1932年)の姿で製作することとします。また、付属するディスプレイベースも使用します。

そして今回は、エッチング―パーツなどの金属素材も含む各種パーツでディテールアップを行うことにします。

では、製作を開始します。

製作開始

後部魚雷発射管室の甲板を自作

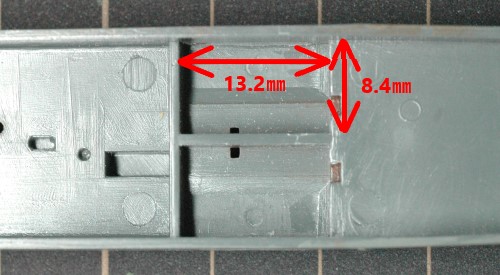

まず後部魚雷発射管甲板を自作しました。

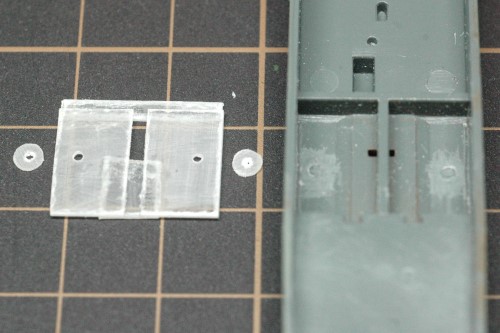

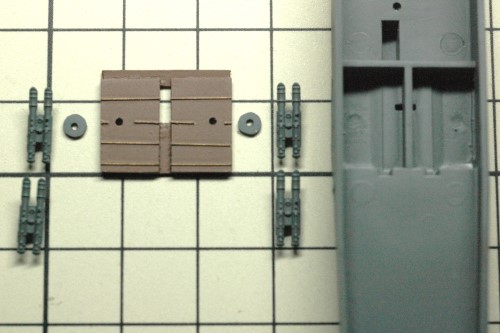

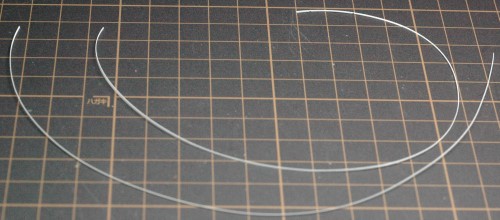

船体の後部発射管室内部は長さ13.2㎜、幅8.4㎜です。ここに収まるように0.5㎜透明プラバンから甲板を切り出しました。

そして、舷側から内側に2.5㎜、後部魚雷発射管室の後端から6.6㎜の位置に、1㎜径のドリルで魚雷発射管を取り付けるための穴を開けました。甲板は左右2枚を用意し、プラ材でつなぎました。

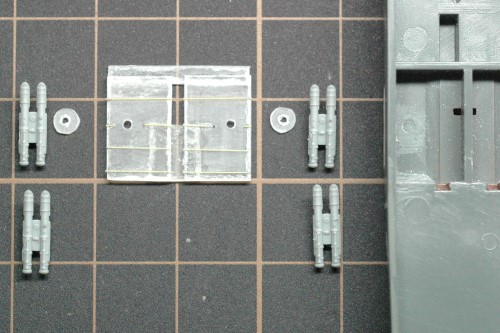

また、魚雷発射管の基部として0.5㎜プラバンから4㎜の丸い板を切り出しました。

4㎜の丸い板があまりきれいな形ではないですが、ほとんど見えなくなるのでこれで良しとします。

魚雷発射管甲板にリノリウム押え金具として伸ばしランナーを接着。「六年式連装魚雷発射管」はピットロードの「新艦船装備セット4」に入っているものを四基用意しました。

伸ばしランナーを上手く平行に貼ることが出来ませんでした。このパーツはほとんど見えなくなるので、このまま使用しますが、目立つ部分に貼る場合は何らかの対策が必要です。

次は塗装です。まず甲板をC606「リノリウム色」、船体内部、魚雷発射管とその基部をクレオスC32「軍艦色2」で塗装しました。そしてリノリウム押え金具を金色の色鉛筆で塗りました。

別部品で用意されている魚雷を、クレオスMr.カラーC8「シルバー」とタミヤエナメル塗料X-18「セミグロスブラック」で塗り分けて接着しました。

各部品を後部魚雷発射管甲板に接着し・・・

船体内部に接着しました。

後部魚雷発射管甲板を発射管室のモールドにはめ込むようにすることで、魚雷発射管がちょうどよい位置に収まりました。

これで船体内部の製作が終わりました。次は船体に船底板を接着しますが、その前に木製ディスプレイベースを加工しておきます。

木製ディスプレイベースと船底板を加工

組み立て説明書では、船底板を木ねじで木製ディスプレイベースに固定した後、その上に船体を接着するように指示されています。

ですが、この手順ですと、船体と船底板の間の隙間を処理することが出来ません。

そこで、木ねじは使わず、代わりに船底板にナットを接着することにしました。そして木製ディスプレイベースには穴を開けて、ボルトを埋め込めるようにすることとしました。

まずマスキングテープで中心線に印をつけ、船底板をあてがって船首の位置にも印をつけました。

次にサインペンで穴の位置に印をつけました。

ボルトは2㎜径のものがちょうど良さそうでしたが手元になく、代わりに2.6㎜のものがあったので、船底板の穴を広げて使うことにしました。2.6㎜であれば、ナットが船底板の船首側にぎりぎり収まります。

ただし、船底板の木ねじ用の穴に2.6㎜のボルトが通りません。棒やすりで穴を広げておきました。また、木製ディスプレイベースの印をつけた部分に2.6㎜のドリルで穴を開けました。

そして、裏側から5㎜のドリルで途中まで穴を広げ、ボルトとワッシャーを埋め込めるようにしました。

試しにボルトをワッシャーに通した後、木製ディスプレイベースに開けた穴にはめ込んでみました。上手くいきそうです。

この状態でナットを取り付けて軽く締めました。そして、ナットが空回りしなくなるようにするため、ランナーからタグを切り出して接着しました。

最後に、エポキシ系接着剤でナットをがっちりと固定しました。

ボルトが長いと船体と干渉してしまいます。船底板をディスプレイベースに固定したときに、ナットからほとんどはみ出さない長さのボルトを用意しておきました。

一日放置してエポキシ系接着剤を固着させた後、ボルトを緩めて船底板を取り外しました。

船体を加工

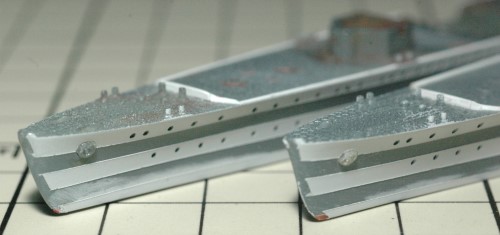

船体に船底板を接着しました。船体のそりを解消するため、船尾側を接着した後、船体をそらしながら少しづつ船首に向かって接着していきました。

接着剤は流し込みタイプを使用しました。また、船体と船底板の間の隙間にサーフェイサーを厚塗りしました。

サーフェイサーを乾燥させる間に、船体をさらに加工しました。

キットの船体には、船尾に爆雷兵装、副錨、絡車などがモールドされています。今回は1932年(昭和7年)の状態で製作するので、爆雷兵装は不要です。また、副錨と絡車は別部品に交換します。

そのため、これらのモールドを削り取りました。

しばらく放置してサーフェイサーを十分乾燥させた後、やすりで削って均しました。また、船尾の旗竿を取り付ける穴を伸ばしランナーの根元の太い部分で埋めました。

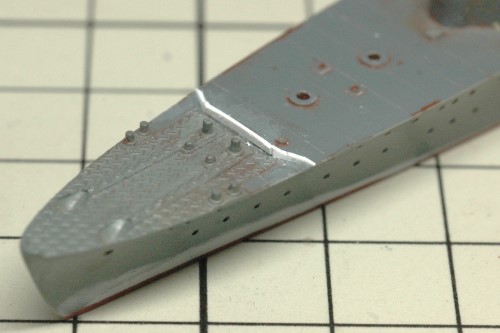

次は、甲板の縁に細いプラ材を貼りました。まずセルター甲板中央部と後部上甲板に貼りました。

同時進行で製作しているタミヤの「軽巡洋艦 球磨」では、エバーグリーンの「プラボウ 平棒 0.25厚 0.5幅」を利用しましたが、少し厚みがあり過ぎるように感じました。

そこで、0.1㎜プラバンから0.5㎜幅に切り出したものを使用してみました。

しかし、もともとが細くて薄いプラ材なので、近寄ってよく見ないと分からない程度の差でしかありませんでした。

気にせずにエバーグリーンの平棒を使えばよかったかもしれません。

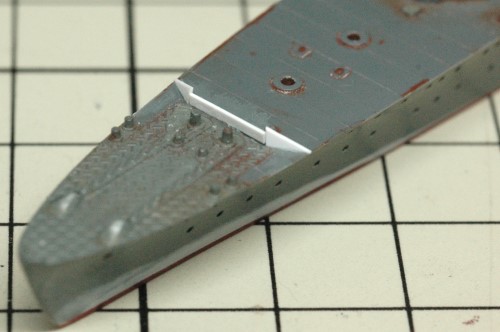

次は船首楼甲板です。甲板の縁にプラ材を貼り付ける前に、エバーグリーンの平棒で波切板を取り付けました。

中央部は1.0㎜x0.25㎜のプラ材から7.5㎜の長さに切り出したものを接着。また、両サイドの斜めの部分は1.5㎜x0.25㎜のプラ材から3.5㎜の長さに切り出したものを、さらに対角線で切り分けて接着しました。

両サイドの斜めの部分の上端をデザインナイフで加工した後、中央部が若干弧を描く形状となるようにやすりで削り込みました。

そして、追加した波切板とつながるように0.5㎜幅のプラバンを接着しました。

舷側は「球磨」と同時に作り込んだ。

同時進行で製作している「球磨」と同様に舷側を作り込みました。

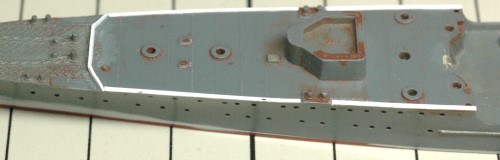

まずサーフェイサーの厚塗りで鉄板継ぎ目を再現するため、2㎜幅のマスキングシートを貼りました。

缶スプレーのサーフェイサーを2回吹き付け、十分乾燥させた後マスキングシートをはがしました。

サーフェイサーで舷窓が少し埋まり気味になってしまったので、0.5㎜のドリルで彫りなおしておきました。

汚水捨て管として0.1㎜プラバンから0.8㎜x2㎜の長方形のパネルを切り出し、もともとのモールドの位置につけておいた印に合わせて接着しました。

汚水捨て管の厚みが0.1㎜と薄いですが、資料集の写真から判断してこのようにしました。

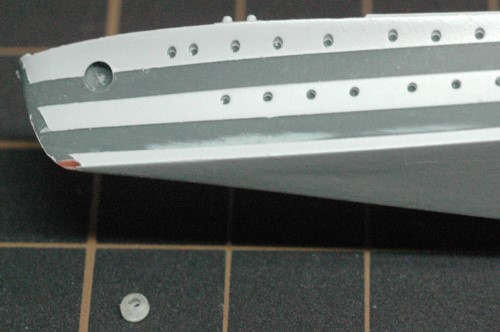

船首のベルマウスも「球磨」と同様に追加しました。

2㎜プラボウに1㎜の穴を開けたものを1㎜の幅で輪切りにしてベルマウスを作成。船首には2㎜のドリルで穴を掘りました。

そして、船首に彫った穴にベルマウスの部品を埋め込みました。

タミヤの軽巡洋艦、一隻目が完成していないのに、もう一隻の製作を開始してしまいました。今回はここまでとします。

艦載艇について

少なくとも1932年(昭和7年)の時点では、「木曽」のボートダビットは「球磨」と同様に一部大型化が行われていなかったようです。

そのため、艦載艇も「球磨」と同じ構成だったと推定しました。

そこで、9m内火艇一隻、11m内火ランチ一隻、9mカッター四隻を搭載することにします。

1933年の時点での「球磨」の艦載艇について、詳しくは以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

続く。

おまけ:猫の大福さん(46)3歳のお誕生日、おめでとう!

![]() 大福さんが3歳になりましたよ!

大福さんが3歳になりましたよ!

![]() ウム、めでたいのだ!

ウム、めでたいのだ!

![]() 去年は僕がプレゼントを買ってきたのですが、今年はちゃんと用意してありますか?

去年は僕がプレゼントを買ってきたのですが、今年はちゃんと用意してありますか?

![]() もちろんなのだ!ガホーン!

もちろんなのだ!ガホーン!

![]() おぉ、これはまた立派なしっぽですね!

おぉ、これはまた立派なしっぽですね!

![]() いいだろう。しかも天然毛使用で手触りも抜群なのだ。

いいだろう。しかも天然毛使用で手触りも抜群なのだ。

![]() じゃぁ、さっそく遊びましょう。大福さん、しっぽですよ~

じゃぁ、さっそく遊びましょう。大福さん、しっぽですよ~

![]() うぉ、なかなか反応が良いぞ!

うぉ、なかなか反応が良いぞ!

![]() あ、つかまっちゃいました!

あ、つかまっちゃいました!

![]() これはいい反応だ、猛烈にけりけりしているぞ!

これはいい反応だ、猛烈にけりけりしているぞ!

![]() どうやら気に入ってもらえたようですね。

どうやら気に入ってもらえたようですね。

![]() ウム。新しいおもちゃが気に入ってもらえて、嬉しいのだ。

ウム。新しいおもちゃが気に入ってもらえて、嬉しいのだ。

つづく。

おまけ:猫の大福さん(47)我が家に来てから3年が経過した。

前の記事

コメント