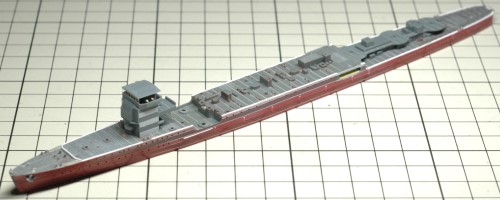

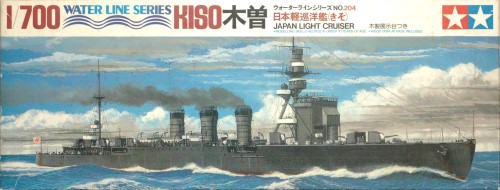

タミヤの「軽巡洋艦 木曽」を製作しています。今回は船体各部に手を加え、艦橋を製作しました。

以下で説明します。

どこまで作ったか?

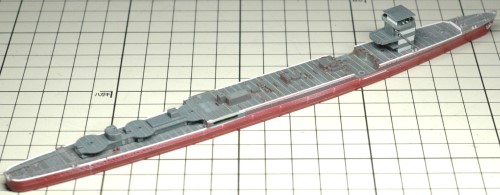

前回のおさらい

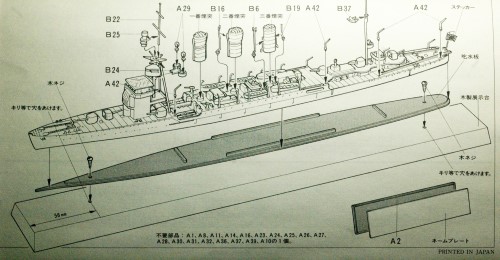

製作中のキットは「軽巡洋艦 木曽」が新規で発売された頃のもので、木製のディスプレイベースと木ねじが入っていました。

組み立て説明書では船底板を木製ディスプレイベースに木ねじで固定し、そこに船体を接着するように指示されています。

この手順だと、船体と船底板の継ぎ目処理や塗装を行いにくくなってしまいます。そこで、船底板にナットを固定し、完成後にボルトで固定できるようにしました。

また、「木曽」本体の製作も進めました。

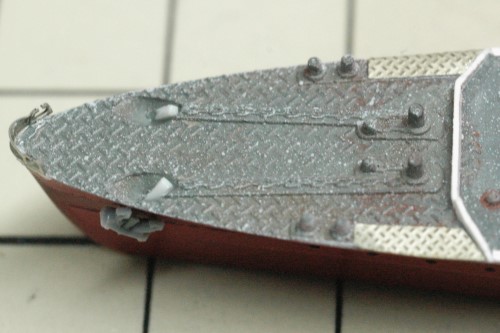

後部魚雷発射管室を作り込み、船体と船底板を接着。甲板端にプラ材を貼り、波切板も自作して取り付けました。

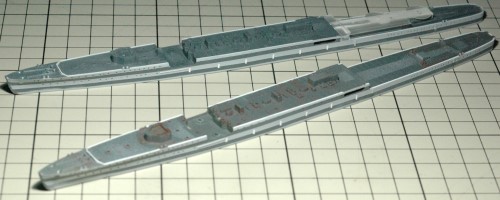

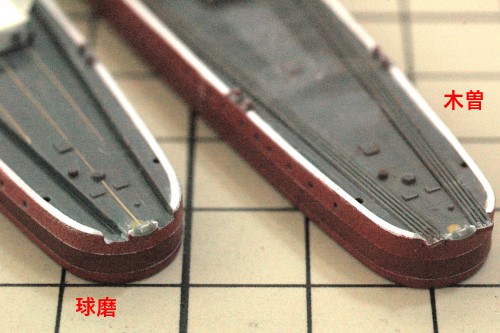

タミヤの「軽巡洋艦 球磨」と同時進行で製作を進めた。

舷側の鉄板継ぎ目の再現、主錨のベルマウスの取り付けなどは、タミヤの「軽巡洋艦 球磨」と同時進行で実施しました。

更に喫水線下をクレオスMr.カラーC81「あずき色」で塗装。

後部上甲板の後ろ端にファインモールドの1/700ナノドレッドシリーズWA26「フェアリーダーセット」のフェアリーダー(部品番号4)も取り付けました。

タミヤの「球磨」の製作については、以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

【プラモ】タミヤ 1/700 「軽巡洋艦 球磨」を1933年の状態で作る(3)舷側などの作り込みと艦載艇の見直し

船体各部の製作

船首楼甲板の追加工作

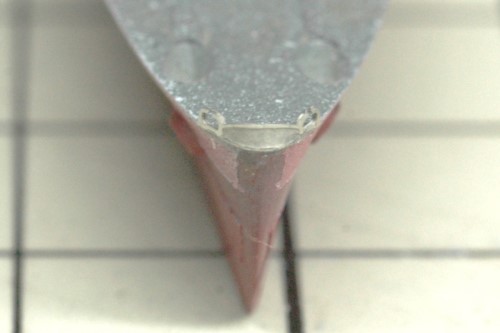

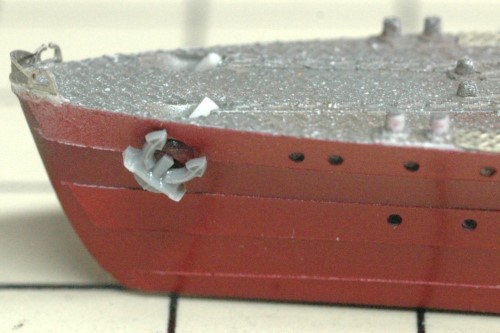

次は船首楼甲板の追加工作です。まず船首前端に菊花御紋章板を取り付けました。

「木曽」の菊花御紋章板は上端がなだらかな弧を描いています。

これに近い形状の菊花御紋章板がファインモールド1/700 AM-29「日本海軍手摺りセット2(チェーンタイプ 曲線部用)」に付属しています。

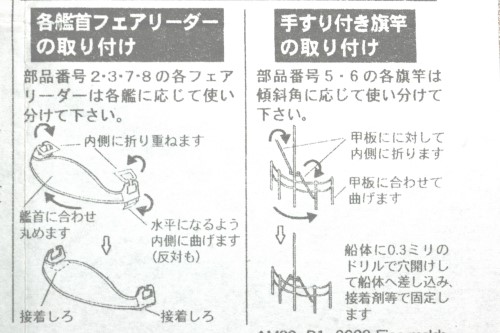

このセットの「艦首フェアリーダー(部品番号8)」の形状が近いようなので、使用することにしました。

パーツはフェアリーダーと御紋章板が一体化された形状を再現しています。フェアリーダーの下に用意されている「接着しろ」を切り離して使用。瞬間接着剤で固定しました。

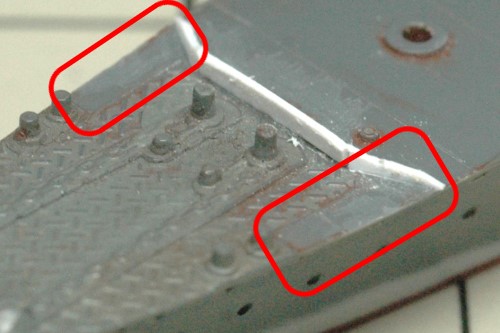

ところで、船首楼甲板に波切板を取り付けたことで、リノリウム甲板の範囲が変わりました。これにより、波切板の前にすべり止めモールドがない部分が出来てしまいました。

ここにすべり止めを追加することにしました。

まずマスキングテープを貼った後、余分を切り取って型を取りました。

これをファインモールドAE03「メタルプレート すべり止め100」に貼ってガイドとし、チタンコート刃のカッターナイフで切り出したものを甲板に接着しました。

接着には毎度おなじみ、セメダイン「ハイグレード模型用」を使用しました。

主錨

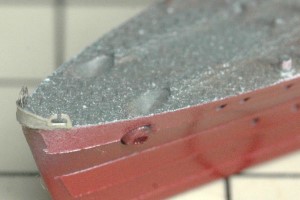

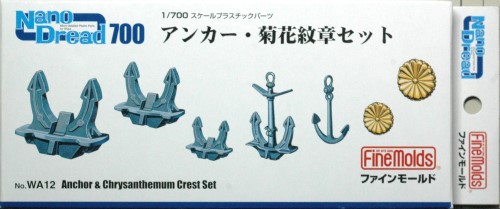

主錨には、ファインモールドのナノドレッドシリーズWA12「アンカー・菊花紋章セット」に付属しているものを使用しました。

部品番号4の巡洋艦用のものを使用。

ホースパイプに引き込まれるときのシャンクの傾きまで再現されています。表裏を間違えないように取り付けました。

また、0.2㎜プラバンから切り出したプラ材をホースパイプ内部に接着し、シャンク上部を再現してみたのですが・・・

ちょっと物足りなく感じたので、上部を切り取った後、伸ばしランナーを曲げたものを接着してシャックルを追加しました。極小のパーツなので、正確な形状は追及せずイメージのみ再現してみました。

更に、旗竿を取り付けるための穴を0.4㎜のドリルで開口しておきました。

リノリウム甲板と後部甲板室

リノリウム甲板の加工

まず、リノリウム甲板各部にモールドされたラッタルを削り取りました。

塗装を行った後にエッチングパーツで再現します。

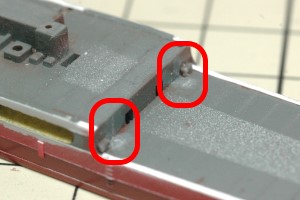

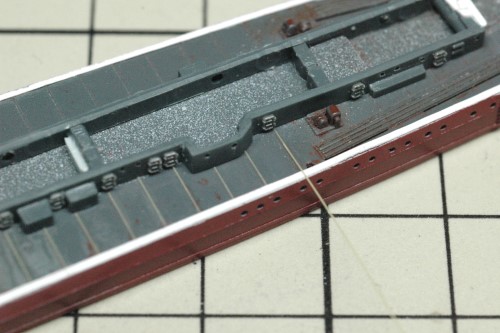

リノリウム押え金具を金色の色鉛筆で塗りたいのですが、キットの船体のモールドは少し繊細過ぎて上手く塗れそうにありません。そこで、モールドの上に伸ばしランナーを貼ることにしました。

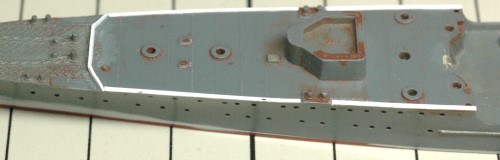

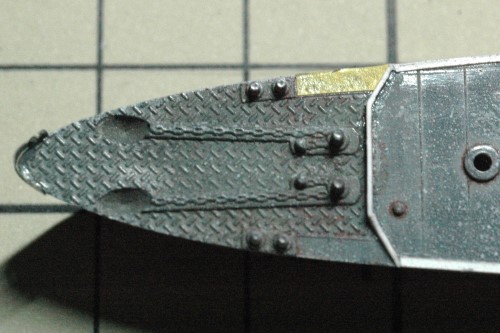

船首楼甲板に伸ばしランナーを貼りました。艦橋基部周辺の伸ばしランナーが短いですが、これは艦橋パーツ(部品番号B30)と干渉しないようにするためです。

キットの前部魚雷発射管甲板はリノリウム貼りではない表現ですが、ここもリノリウム貼りだったようなので伸ばしランナーを貼りました。

さらに前部セルター甲板にも伸ばしランナーを貼りました。

ところで、リノリウムの幅を考慮すると、伸ばしランナーの間隔は2.6㎜とするのが正解です。しかし、モールドの間隔は3.0㎜です。今回はモールドの間隔を踏襲することとし、3.0㎜間隔で貼りました。

リノリウムのサイズについては、以下をご参照ください。(新しいタブで開きます。)

後部上甲板と後部セルター甲板

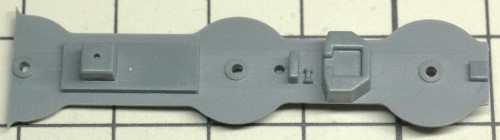

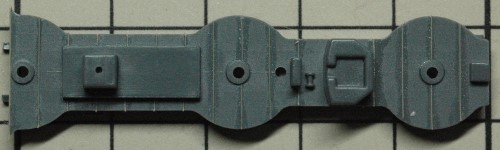

後部セルター甲板(部品番号B15)は船体とは別部品で用意されています。

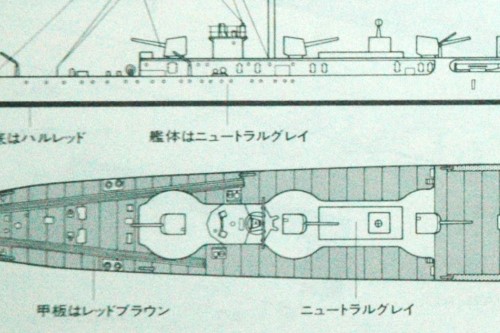

このパーツにはリノリウム押え金具のモールドがなく、色指定も「ニュートラルグレー」です。リノリウムが貼られていない想定のようです。

しかし、実際には後部セルター甲板もリノリウム貼りだったようなので、伸ばしランナーを貼ってリノリウム押え金具を追加しました。

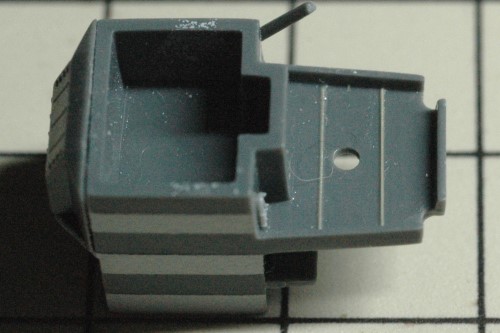

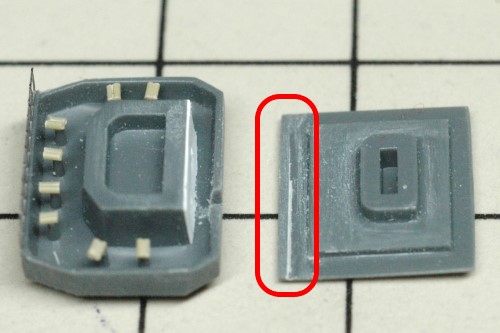

後部セルター甲板の下の甲板室は2つのパーツ(部品番号A21,A22)です。キットのパーツの扉のモールドを削り取り、ファインモールドの水密扉(部品番号4)に置き換えました。

また、丸く突出した部分は舷窓と考え、0.4㎜のドリルで穴を開けました。

甲板室の左右を接着しました。接着部分の接着強度があまり高くなく、すぐに分解してしまうので、プラバンをあてがって補強しました。

後面には段差や継ぎ目が出来てしまいます。平らに均す為、プラバンを貼りました。

この甲板室パーツを船体パーツの後部上甲板に仮乗せしてガイドとし、後部上甲板にリノリウム押え金具(伸ばしランナー)を接着しました。

接着剤を付けた伸ばしランナーを左手で所定の位置にあてがい、右手でデザインナイフを使って余分をカットします。

その後、甲板室を外して位置を調整しつつ流し込み接着剤で固定しました。

更に、甲板室より後ろにもリノリウム押え金具(伸ばしランナー)を接着しました。

甲板室後面をやすりで平らに均し、後部セルター甲板を接着しました。甲板室後面には、書籍の写真を参考にして水密扉を接着しました。

これで後部上甲板と後部セルター甲板にもリノリウム押え金具を取り付けることが出来ました。

甲板を塗装する前に、艦橋を作り込むこととします。

艦橋を作り込んだ。

艦橋基部と艦橋本体

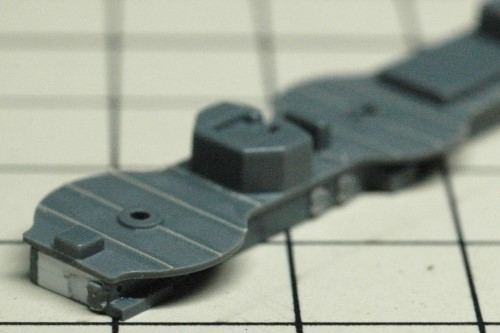

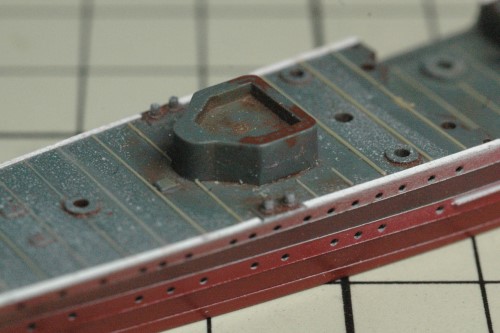

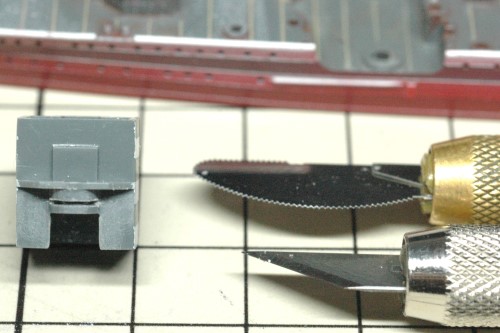

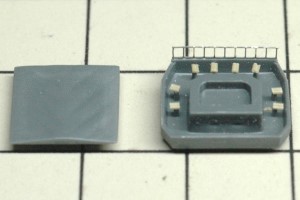

キットの船体パーツには、艦橋の基部がモールドされています。

この部分のうち、司令塔の部分に手を加えたいと思います。そこで、甲板の塗装を行う前に艦橋を作り込むこととしました。

書籍の写真を見ると、艦橋の側面に鉄板継ぎ目が確認できます。これを再現することにしました。

まず艦橋本体パーツ(部品番号B30)の上下の境目のパーティングラインをやすりで均し、後面下部のパーツ(部品番号B31)を接着。側面に2㎜幅のマスキングシートを貼りました。

そして他の部分をマスキングした後、サーフェイサーを塗りました。

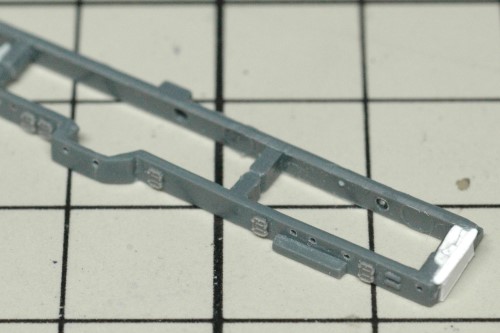

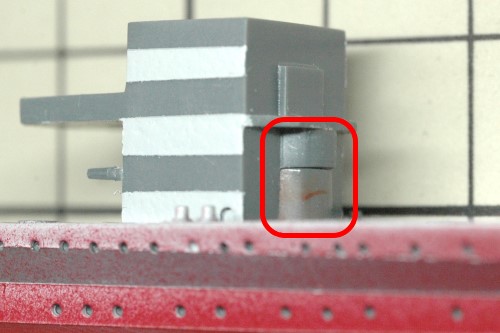

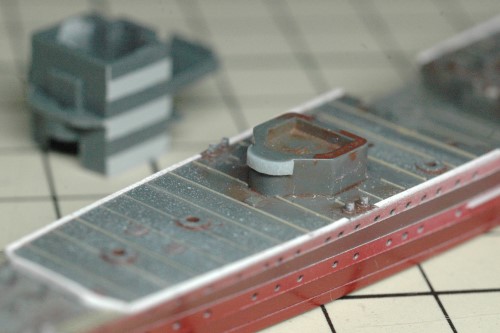

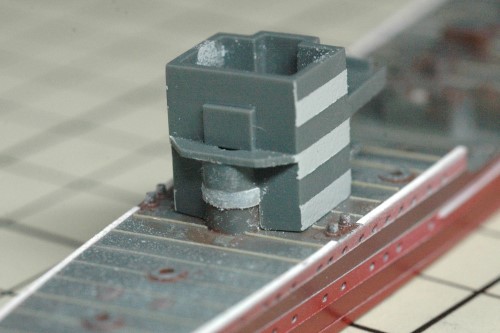

ここで、艦橋を仮組して船体に乗せてみました。艦橋下部の司令塔(円筒形の部分)は上部が若干太く、下部が細いです。

キットでは、上部の太い部分より下部の細い部分が長いです。

一方、資料の写真やキットの箱絵では、上部の太い部分がより長いように思われます。

そこで、下部の細い部分の一部にプラ材を貼り足すことで、上部の太い部分がより長くなるように修正します。

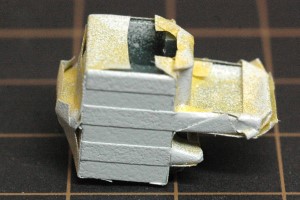

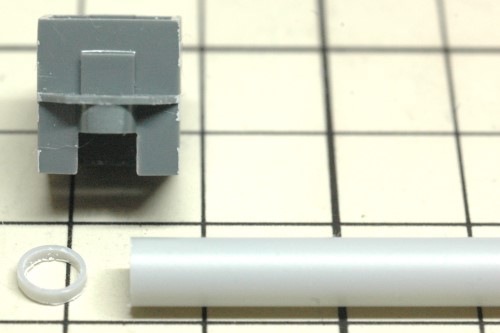

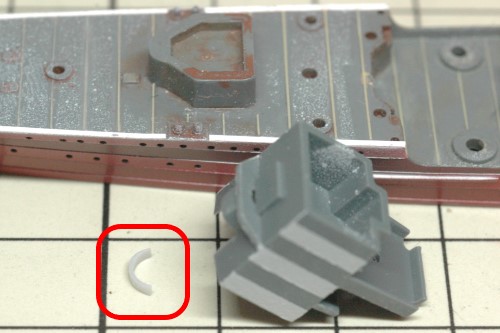

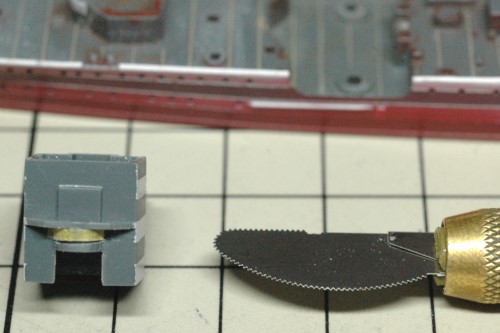

貼り足すプラ材としては、ウェーブ「プラ=パイプ 肉薄プラパイプ」の外径5.0㎜のものを使用することにしました。

内径が4.2㎜で、艦橋基部の司令塔の細い部分にぴったり合いそうです。

この「プラ=パイプ」から長さ1.0㎜のリングを切り出し・・・

司令塔の形に合わせて現物合わせで円弧状に切り出しました。

これを船体側司令塔前面に接着。

艦橋を仮組して、司令塔上部と同じ太さになるように削りました。

この部分の作業は一旦ここまでとして、甲板などを塗装して艦橋を接着した後に仕上げます。

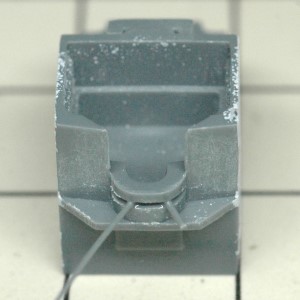

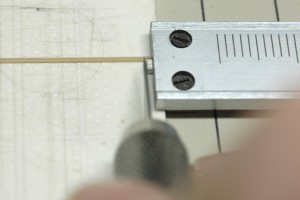

次は司令塔上部のスリット状の窓を再現します。司令塔上部に1㎜幅のマスキングテープを貼り、これをガイドにエッチングノコで切れ込みを入れました。

マスキングテープをはがしてみたら、少し傾いていたので、デザインナイフで削り込んで調整しました。

窓と窓の間の部分に、伸ばしランナーを平らに削ったものを差し込み接着。ニッパーで余分を切り取り、やすりで削りました。

スリットの幅が大きくなりすぎてしまいました。0.1㎜プラバンをさらに薄く削ったものを接着して調整しました。

艦橋後部のフラットはリノリウム貼りと推定しました。リノリウムが貼られているなら、リノリウム押え金具も設置されているものと想像。伸ばしランナーで再現しました。(完全に想像で、根拠はありません。)

フラットの周囲には枠のようなものがモールドされています。この部分は格子状の信号旗かけと思われます。キャンバスが張られた状態を塗装で再現することとしました。

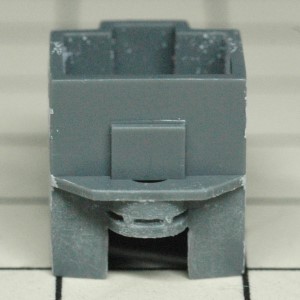

そしてフラットから艦橋に出入りするための扉を追加しました。

扉の位置や形状は、「傑作軍艦アーカイブ20」に掲載されている「木曽」が解体されたときの写真を参考にして推測しました。

ただし、解体中かつモノクロで逆光の写真を参考としたため、実際にどうだったかは不明です。

艦橋上部

艦橋上部の羅針艦橋は本体とは別部品(部品番号B34)です。

これを加工します。まず、エッチングメッシュから窓枠を切り出して接着しました。

使用したエッチングメッシュはファインモールドの汎用アクセサリーAE-09「メタルメッシュ 長方形・0914」です。羅針艦橋パーツの横幅とピッタリ同じサイズのものを切り出すことが出来ました。

次に、羅針艦橋内部に双眼鏡を取り付けることにしました。

まず、伸ばしランナーを2本並べて接着。ノギスの深さを測る部分を利用して、0.8㎜の長さに切り出しました。

ノギスの使い方については、以下をご参照ください。(新しいタブで開きます。)

【道具】0.05㎜まで長さを測れる!ノギスって、どうやって使うの?

羅針艦橋内部には、双眼鏡の支柱のようなものが8本モールドされています。これに伸ばしランナーで作った双眼鏡を乗せました。

艦橋を仮組してチェックを実施。羅針艦橋内部後面の引けが意外と目立つことが分かりました。そこで、0.1㎜プラバンを貼って隠してみました。

写真では問題なく見えるのですが、時間の経過とともにプラバンが溶けて一部がへこんでしまいました。

また、「傑作軍艦アーカイブ20」の写真をみると、「木曽」の羅針艦橋後面には、艦橋後部フラットに上り下りするためのラッタルが設けられていました。このラッタルを設置するため、羅針艦橋後面を切り欠いておきました。

ラッタルは塗装後に取り付けることとします。

さらに、天幕のパーツ(部品番号B35)の先端がエッチングメッシュの窓枠と干渉していました。やすりで削って干渉しないようにしました。

書籍の写真を見ながら、気になった部分に手を加えました。重箱の隅をつついているような気もしますが、すごく楽しいです!

引き続き、各部を作り込んでいくこととします。

続く。

おまけ:猫の大福さん(47)我が家に来てから3年が経過した。

![]() 大福さんが我が家にやってきてから、3年が経過したのだ!

大福さんが我が家にやってきてから、3年が経過したのだ!

![]() はい、すっかり馴染んでいますね。

はい、すっかり馴染んでいますね。

![]() まるで10年も前から居るみたいなのだ。

まるで10年も前から居るみたいなのだ。

![]() そういえば、一度外でハーネスが外れてしまったことがありましたが・・・

そういえば、一度外でハーネスが外れてしまったことがありましたが・・・

![]() あの時は肝を冷やしたが、当の本人は全く逃げる気がなかったようだったよ。

あの時は肝を冷やしたが、当の本人は全く逃げる気がなかったようだったよ。

![]() すっかりこの家が気に入ってしまったようですね。

すっかりこの家が気に入ってしまったようですね。

![]() ウム。この家全体が大福さんの縄張りということなのだろうね。

ウム。この家全体が大福さんの縄張りということなのだろうね。

![]() そうですね。最近は、外に連れて行くと落ち着かないですしね。

そうですね。最近は、外に連れて行くと落ち着かないですしね。

![]() 大福さんの縄張りをより快適にするべく、こんなプレゼントを買ってきたのだ!ドドーン!

大福さんの縄張りをより快適にするべく、こんなプレゼントを買ってきたのだ!ドドーン!

![]() 随分デカい物を買ってきましたね。これは一体・・・

随分デカい物を買ってきましたね。これは一体・・・

![]() 「にゃんぐるベッドBIG」というものだ。この中にネコちゃんが入る隠れ家なのだ。

「にゃんぐるベッドBIG」というものだ。この中にネコちゃんが入る隠れ家なのだ。

![]() お、早速中に入ろうとしていますよ!

お、早速中に入ろうとしていますよ!

![]() 上に乗るのも良いみたいだね!

上に乗るのも良いみたいだね!

![]() でも、やっぱり中の方が良いみたいですね。

でも、やっぱり中の方が良いみたいですね。

![]() すっかり落ち着いてしまいましたよ!

すっかり落ち着いてしまいましたよ!

![]() 気に入ってくれて、何よりなのだ!

気に入ってくれて、何よりなのだ!

コメント