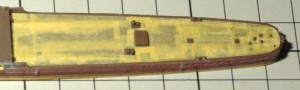

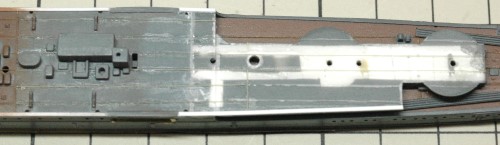

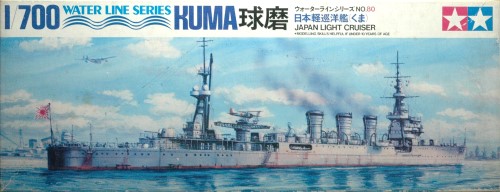

タミヤの「球磨」を1933年(昭和8年)の近代化改修後の姿で製作しています。今回は主に縦貼りのリノリウム甲板の再現と船体の塗装を進めました。

後部セルター甲板を船体に接着し、継ぎ目処理、リノリウム押え金具の取り付けも行いました。

前回までのおさらい

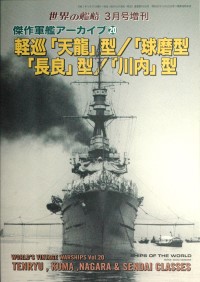

「球磨」の縦貼りリノリウムについて

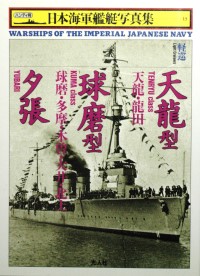

製作に先立ち、書籍で「球磨」の姿を調べてみました。すると、リノリウムが縦貼りだったことが判明しました。

書籍に掲載されている写真をみると、確かに縦貼りということが分かります。

これは、佐世保海軍工廠で建造された軽巡洋艦の特徴です。他に、「龍田」「北上」「長良」「由良」「夕張」などのリノリウムが縦貼りだったようです。

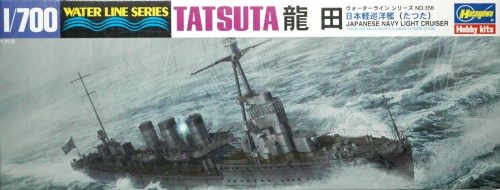

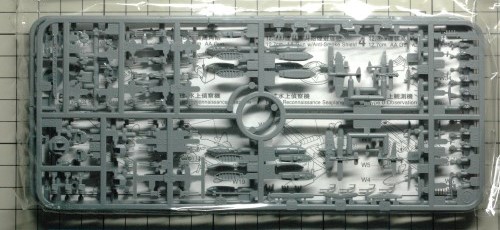

ハセガワ1/700「軽巡洋艦 龍田」

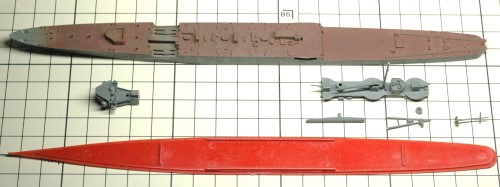

ピットロード1/700「軽巡洋艦 夕張」

詳しくは、以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

以上を踏まえつつ製作していきます。

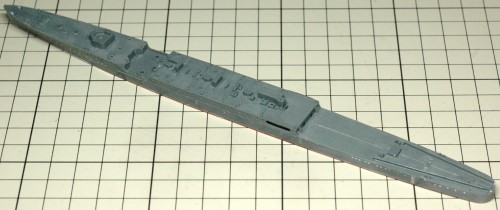

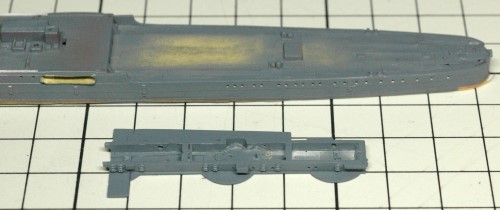

どこまで作ったか?

実はこのキット、長らく作りかけで放置してしまっていました。パーツはすべて残っていますが、後部マストなどの崩壊が始まっていました。

船体の塗装を取り除き、接着済みのパーツも取り外しましたが、機雷敷設軌条だけはうまく取り外すことが出来ませんでした。

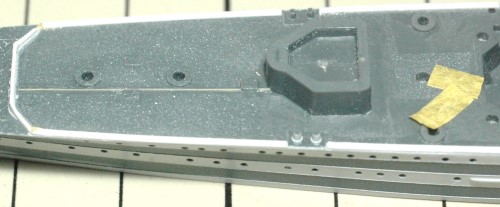

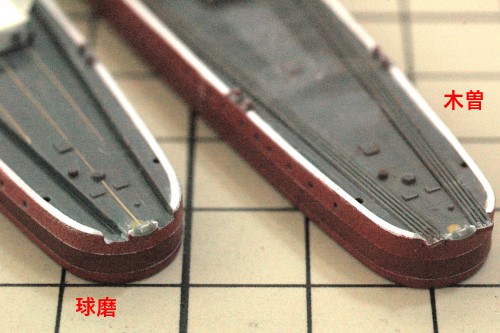

そこで、タミヤの「軽巡洋艦 木曽」と船体をトレード。佐世保で建造された軽巡の特徴である「縦張りリノリウム」を再現するため、既存のリノリウム押え金具のモールドを削り取りました。

また、よく見ると爆雷兵装のようなモールドがありますが、これも不要なので削り取りました。さらに絡車と副錨は別部品に置き換えるため、削り取りました。

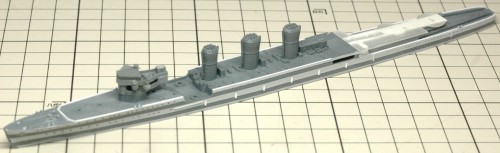

そして舷側、後部発射管室、後部リノリウム甲板および煙突などの製作を行いました。

このキットを1933年(昭和8年)の状態で製作します。

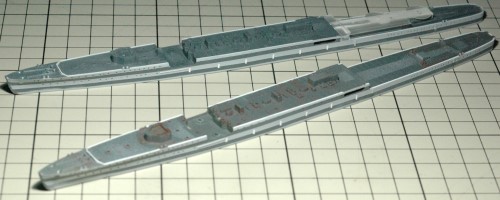

同時進行で「木曽」も製作中です。

作りかけのキットを減らすため、「球磨」の製作を始めたのですが・・・船体パーツをトレードしたため、「木曽」も作りかけとなってしまいました。

このままでは作りかけが減らないので、同時進行で「木曽」も製作することにしました。

詳しくは以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

【プラモ】タミヤ 1/700 「軽巡洋艦 木曽」の製作(1)製作方針を決めて製作開始

舷側の塗装と甲板の製作

リノリウム押え金具を再現する手順

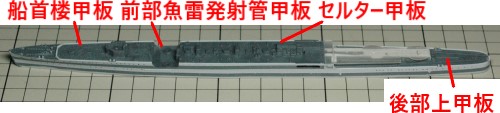

リノリウム押え金具は、船首楼甲板、前部魚雷発射管甲板、セルター甲板および後部上甲板に取り付けます。

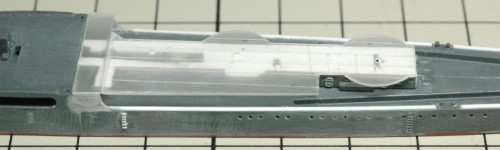

セルター甲板は、前部がキットの船体パーツに一体成型で再現され、後部は別パーツ(形状変更のため自作しました。)です。現状では、まだ後部セルター甲板は船体に接着していません。

後部セルター甲板を接着してしまうと、後部上甲板の塗装などが困難となってしまいます。

そこで、セルター甲板以外にリノリウム押え金具の取り付けと塗装を行った後に、セルター甲板の作業を行います。

リノリウム押え金具は以下の手順で再現します。

- リノリウム押え金具として伸ばしランナーを貼る。

- リノリウム甲板全体にクレオスMr.カラーC606「リノリウム色」を塗る。

- 伸ばしランナーのリノリウム押え金具に金色の色鉛筆で色を塗る。

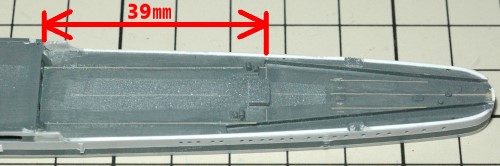

リノリウムのサイズは長さ27.3m、幅1.83mです。1/700に換算すると、およそ長さ39㎜、幅2.6㎜です。このサイズで再現することとします。(タミヤニュース別冊「軍艦雑記帳 下巻」より)

これを意識しつつ、伸ばしランナーを貼っていきます。

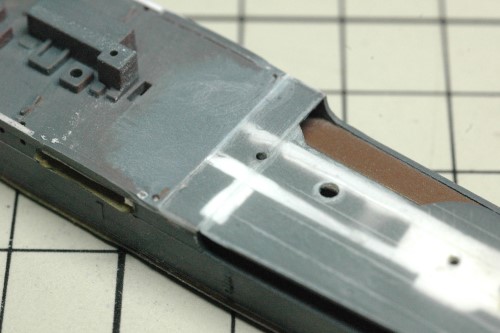

リノリウム押え金具の取り付け(途中まで)

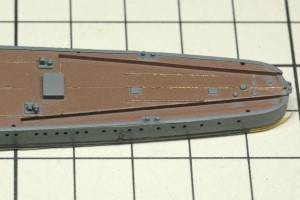

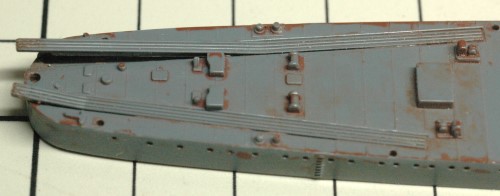

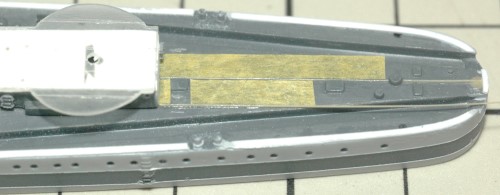

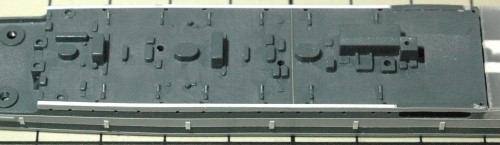

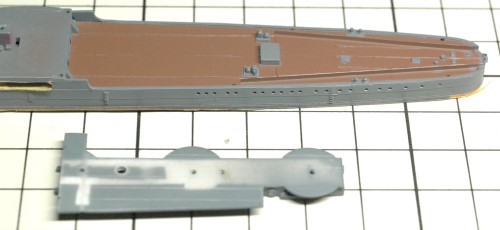

後部上甲板

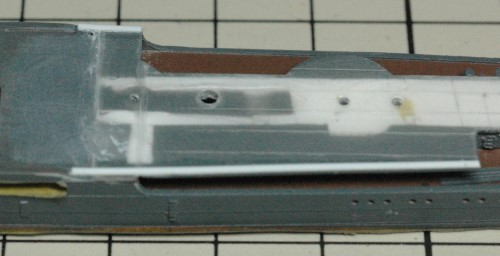

後部上甲板には、あらかじめ中心線の位置をカッターナイフで印をつけておきました。この印を目安にして、太さ0.1㎜程度の極細の伸ばしランナーを接着しました。

伸ばしランナーの接着には、通常のプラモデル用接着剤と流し込みタイプの接着剤を併用しました。

まず伸ばしランナーの先端辺りに通常のプラモデル用接着剤を塗り、片端を接着。その後、残りの部分をまっすぐ伸ばして指で押さえ、少しづつ流し込みタイプで接着しました。

流し込みタイプが指で押さえた部分に染み込むと指紋の後が付いてしまいます。そのため、少しづつ慎重に塗りました。

この伸ばしランナーに2.6㎜間隔で平行に伸ばしランナーを貼ります。そのため、マスキングテープを2.5㎜の幅に切り出してガイドとしました。

隣り合う伸ばしランナーの中心の間隔が2.6㎜となるようにするため、ガイドとなるマスキングテープの幅は伸ばしランナーの太さ0.1㎜を引き算して2.5㎜としました。

その外側にもガイドのマスキングテープを貼った後、伸ばしランナーを接着しました。

後部魚雷発射管室の後ろのセルター甲板と甲板室が乗る部分には伸ばしランナーが貼られていません。ここは目分量で0.1㎜程度の隙間を開けて、ガイドのマスキングテープを貼りました。

リノリウムの長さは1/700換算で39㎜です。そこで、後部魚雷発射管室の後端から39㎜の位置に横向きに伸ばしランナーを貼りました。

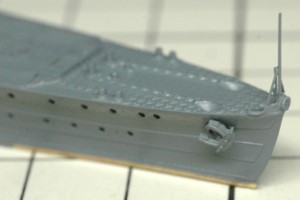

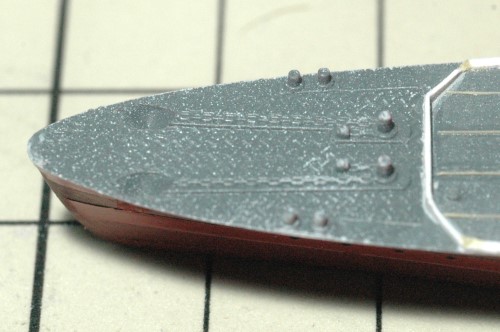

船首楼甲板

根拠はあまりないのですが、船首楼甲板には、中心部分にリノリウムが貼られているものと考えました。ガイドのマスキングテープを船首楼甲板の中心に貼り、その左側に伸ばしランナーを貼りました。

さらに、後部上甲板と同様にガイドのマスキングテープを使用して、縦方向にランナーのリノリウム押え金具を貼っていきました。

艦橋の両サイドのリノリウムは39㎜より長いです。そこで、波切板から39㎜の位置に横方向のリノリウム押え金具を貼りました。

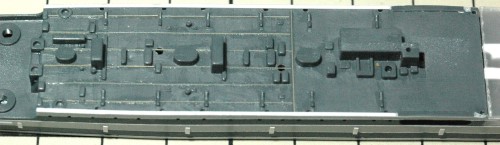

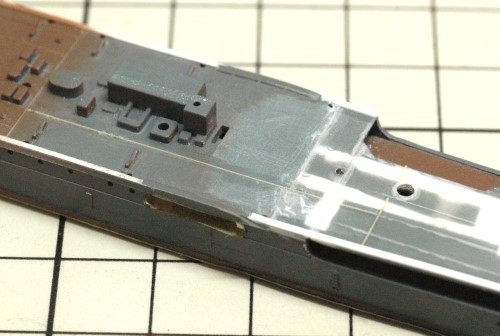

セルター甲板(途中まで)

勢いがあるうちに、セルター甲板の一部にもリノリウム押え金具も貼っていくことにしました。

前から39㎜までなら、あとの作業に影響しないはずです。そこで、前から39㎜の位置までリノリウム押え金具を接着することにしました。

まず前から39㎜の位置に横方向のリノリウム押え金具を接着しました。

そして、これより前に縦方向のリノリウム押え金具を接着しました。

これより後は後部セルター甲板の接着と隙間の処理が終わった後に対処します。

前部魚雷発射管甲板

他と同様の手順で、前部魚雷発射管甲板にリノリウム押え金具のランナーを接着しました。

喫水線下の塗装と船体各部の加工

この段階で、喫水線下の赤塗装を行いました。使用した色はクレオスMr.カラーC81「あずき色」です。

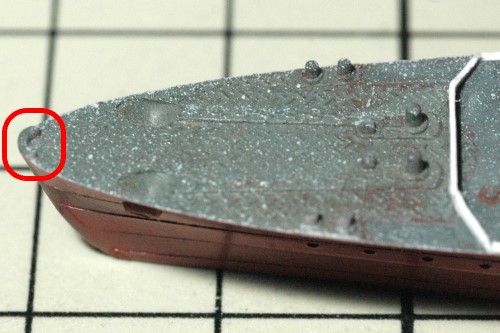

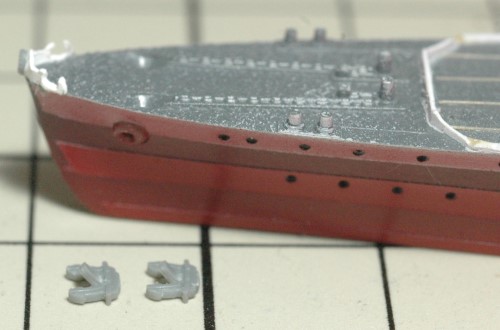

また、後部上甲板の後ろ端にフェアリーダーを接着しました。

このフェアリーダーには、ファインモールドの1/700ナノドレッドシリーズWA26「フェアリーダーセット」より部品番号4のものを使用しました。

非常に小さいパーツで、扱いには注意が必要です。実際、接着後に角度の調整をしていたら、突然取れて落ちて行ってしまい、二度と出てきませんでした。

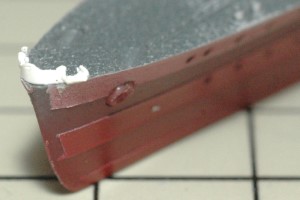

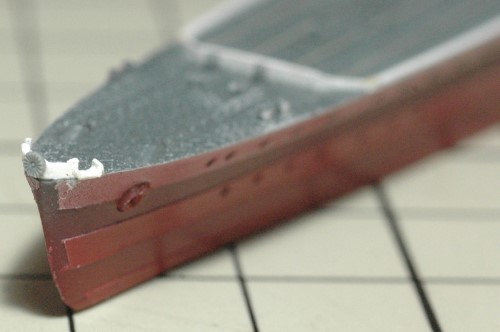

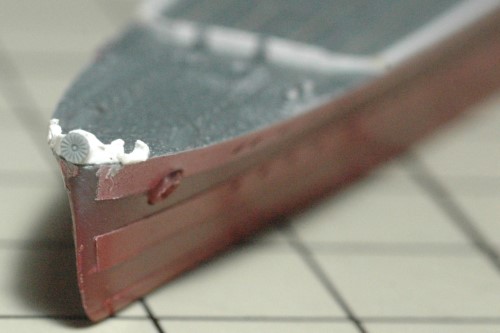

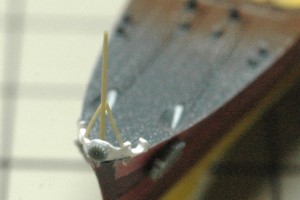

次は船首楼甲板前端の菊花御紋章板を自作します。

キットのパーツには控えめにモールドされています。

このモールドを削り取りました。

削り取りには「精密マイクロナイフTK02平刃・小」を使用しました。

削り取った後に、0.2㎜プラバンを曲げたものを接着。これを削り込んで御紋章板とします。左右のフェアリーダーの部分には立体感を出すために0.2㎜プラバンの小片を貼り重ねました。

プラバンのサイズはファインモールド1/700 AM-29「日本海軍手摺りセット2(チェーンタイプ 曲線部用)」に付属する「艦首フェアリーダー(部品番号8)」を参考にしました。

プラバンは流し込みタイプの接着剤も併用してガッチリと接着。十分固まった後、デザインナイフや棒やすりなどを使用して形状を整えていきました。

書籍の写真を参考に、「球磨」の真ん中が盛り上がった御紋章板を目指して加工しました。

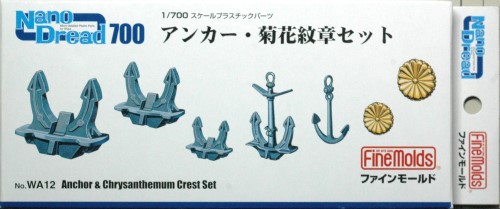

御紋章板が出来上がってきたので、菊花御紋章を取り付けることにしました。

菊花御紋章には、ファインモールド1/700ナノドレッドシリーズWA12「アンカー・菊花紋章セット」に付属する部品番号7の「巡洋艦用」を選択。

これを御紋章板に接着すると・・・

御紋章板を削り込み過ぎたためか、菊花御紋章がはみ出してしまいました。

そこで、御紋章板上部に0.2㎜プラバンを貼り足して修正しました。

これで御紋章板が完成です。

次に艦首のアンカーも取り付けることにしました。

今回はウォーターラインの「大型艦装備セット」に付属するものを使用しました。

ランナーからパーツを切り出し、シャンクの部分をピンセットで挟んで曲げました。

このシャンクの部分をベルマウスに差し込んで取り付けます。

ベルマウスの穴は前回1㎜のドリルで開けたのですが、少し小さくてシャンクが入りませんでした。そこで、1.2㎜のドリルで慎重に穴を広げてからアンカーのシャンクを差し込んで接着しました。

艦首が出来上がってきました。残るは旗竿ですが、損傷を避けるため、軍艦色を塗装する直前に取り付けることとします。

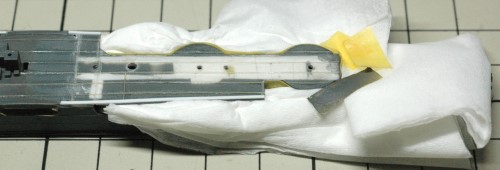

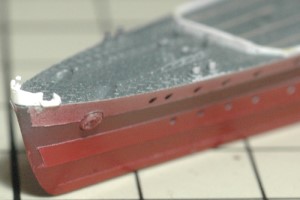

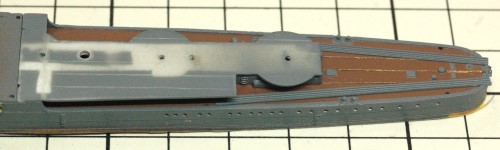

マスキングして、加工して、塗装して・・・

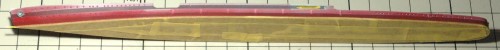

塗装の準備として、後部魚雷発射管室と喫水線下をマスキングテープで覆いました。

後部魚雷発射管室はマスキングテープの細切りで覆いました。また、喫水線下には0.7㎜幅に切り出したマスキングテープを貼りました。

そして船首楼甲板、前部魚雷発射管甲板、後部上甲板とセルター甲板の一部にクレオスMr.カラーC606「リノリウム色」を塗りました。

セルター甲板には塗り残しがありますが、後部セルター甲板を接着した後で塗りなおします。

塗料を十分乾燥させた後、船首楼甲板、前部魚雷発射管甲板と後部上甲板をマスキング材で覆いました。

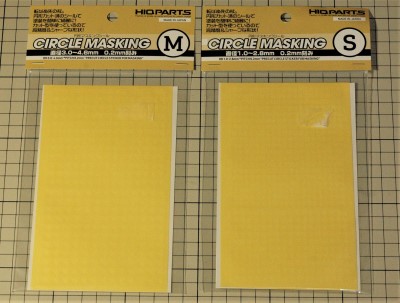

主砲、魚雷発射管の台座など、丸い部分のマスキングにはハイキューパーツ「円形マスキングシートM」と「円形マスキングシートS」を使用しました。

- 主砲:2.5㎜径のもの

- 魚雷発射管の台座:4㎜径のもの

- 後部上甲板の丸いディテール:1㎜径、1.2㎜径のもの

それ以外の部分はタミヤのマスキングテープを細かく切り分けて使用しました。

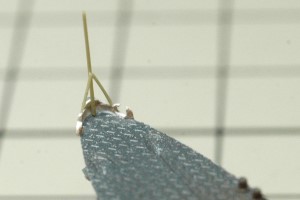

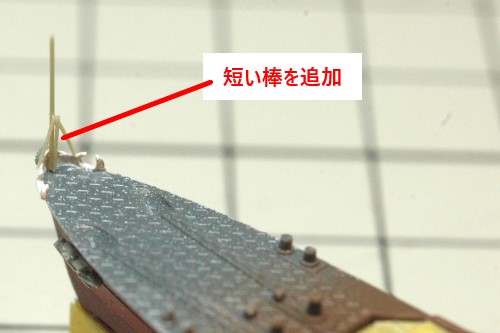

軍艦色を塗装する準備の最後に、伸ばしランナーで旗竿を取り付けました。

旗竿の位置やサイズは書籍の図面や写真を参考にしました。

ただし、写真をよく見ると、旗竿そのものは一本の棒で、その直後に短い棒とそれを支える支柱が取り付けられていました。そこで、旗竿の直後に短い伸ばしランナーを一本追加しました。

艦首に旗竿も付いたので、軍艦色を塗装しました。

普段はあまり軍艦色にはこだわらないのですが、今回は佐世保海軍工廠を意識して軍艦色もクレオスC602「佐世保海軍工廠標準色」を使用しました。

船体と同時に、後部セルター甲板などにも「佐世保海軍工廠標準色」を塗っておきました。

次は後部セルター甲板の取り付けなどを行います。

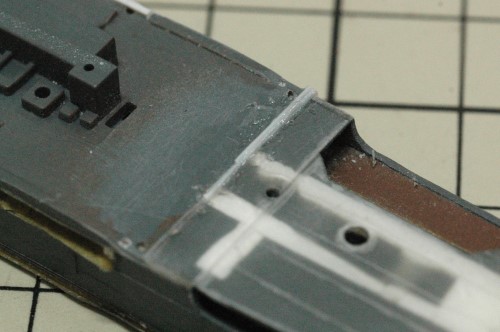

セルター甲板の製作

後部セルター甲板の取り付け

次は後部セルター甲板の取り付けですが、その前に後部上甲板をある程度仕上げておきます。

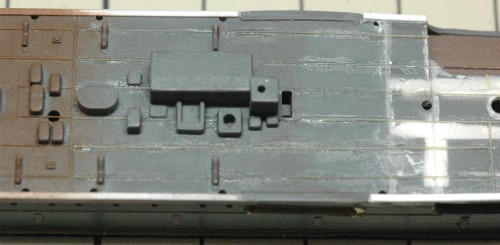

まずマスキング材を取り除きました。

そして金色の色鉛筆でリノリウム押え金具を塗りました。

改めて写真で見ると、色がとぎれとぎれだったりはみ出したりしていて、思ったように塗れていません。リノリウムが縦貼りで、押え金具が長いので、粗が目立ってしまっています。

ただ、この時は気がせいていたのか、これで良しとして後部セルター甲板を接着してしまいました。

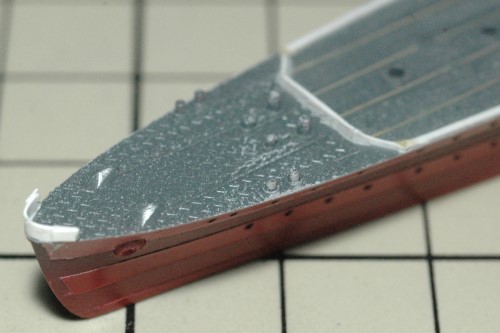

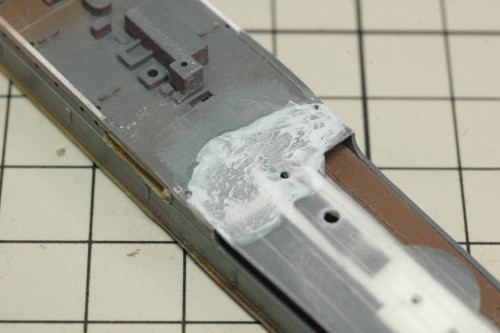

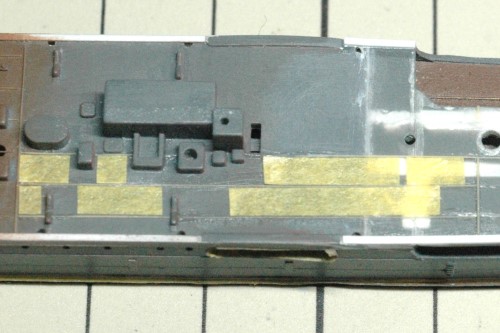

セルター甲板に出来たつなぎ目を埋めるため、伸ばしランナーを接着しました。

後部セルター甲板を自作した際、プラバンを継ぎ足して出来た継ぎ目にも伸ばしランナーを貼りました。

流し込み接着剤で溶かして隙間に押し込み、十分に乾燥させた後やすりで平らに均したのですが・・・

右舷側の船体とプラバンがくっついていませんでした。一見平らに見えますが、指で押さえるとプラバンが凹んでしまいます。

そこで、右舷側の継ぎ目にさらに伸ばしランナーを複数接着。乾かして動かなくなるまで貼り足しました。

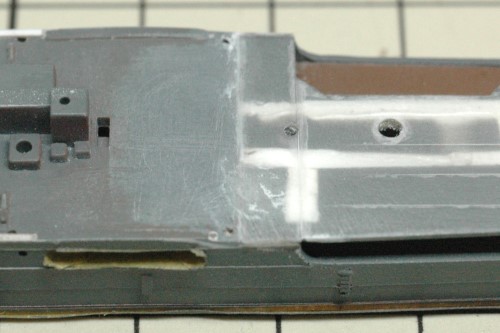

再び流し込み接着剤でランナーを溶かして押し込み、十分乾燥させた後に平らに削りました。

今度はうまくいきました。指で押さえても凹みません。念のためサーフェイサーを塗って確認することにしました。溶剤で薄めて筆塗しました。

タミヤのサーフェイサーをガイアノーツのモデレート溶剤で希釈したためか、まだらになってしまいましたが、継ぎ目が埋まっていることは確認できました。

サーフェイサーをやすりで削り落としておきました。

後部セルター甲板の舷側側の継ぎ目も同様に伸ばしランナーで埋めました。

継ぎ目を処理できたので、セルター甲板後部の左右の舷側にエバーグリーンの「プラボウ 平棒 0.25厚 0.5幅」を貼りました。

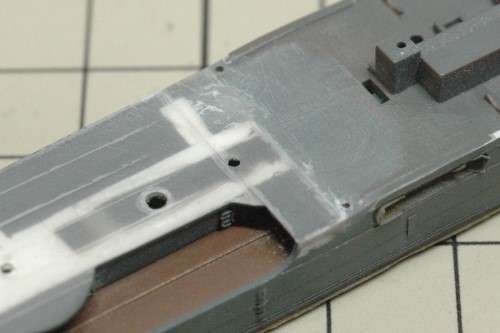

縦貼りリノリウムを再現

セルター甲板の先端から39㎜まではリノリウム押え金具を接着済みです。これ以降に接着していきます。

まず、すでにリノリウム押え金具を貼り付けてある部分から39㎜後ろに横方向のリノリウム押え金具(伸ばしランナー)を接着。そして、その間の貼りやすい部分に縦方向のリノリウム押え金具を一本接着しました。

縦方向のリノリウム押え金具の両側に2.5㎜幅に切り出したマスキングテープを貼り、このマスキングテープをガイドとして縦方向のリノリウム押え金具を接着。

これを繰り返して舷側までリノリウム押え金具を接着しました。

さらに、その後方に、縦方向のリノリウム押え金具を接着しました。

次は塗装ですが、後部上甲板の塗装時にリノリウム押え金具を思ったように塗ることが出来ませんでした。

今回はここまでとして、次回はリノリウム押え金具の塗装をもう少しうまくできないか、試行錯誤してみることとします。

続く。

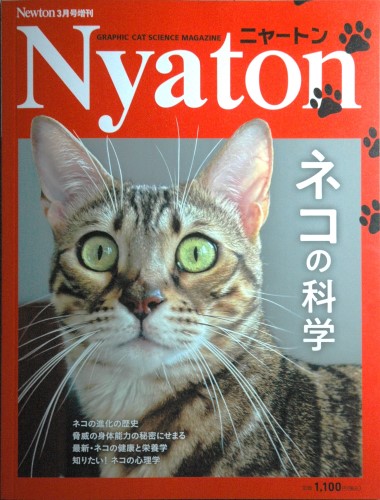

おまけ:猫の図書館(8)「ニャートン ネコの科学」

![]() やったぞ、ついに手に入れたぞ!

やったぞ、ついに手に入れたぞ!

![]() 落ち着いてください!何をそんなに興奮しているのですか?

落ち着いてください!何をそんなに興奮しているのですか?

![]() いや、春先に買い逃した雑誌を手に入れることが出来たのだ。

いや、春先に買い逃した雑誌を手に入れることが出来たのだ。

![]() へ、「ニャートン」ですか?科学雑誌の「ニュートン」のパチモンみたいですね。

へ、「ニャートン」ですか?科学雑誌の「ニュートン」のパチモンみたいですね。

![]() パチモンではなくて、「ニュートン」の増刊なのだ。

パチモンではなくて、「ニュートン」の増刊なのだ。

![]() タイトルはともかく、内容はまじめにネコについて書かれていますね。

タイトルはともかく、内容はまじめにネコについて書かれていますね。

| 発行人 | 松田 洋太郎 |

| 編集人 | 中村 直哉 |

| 発行・発売 | 株式会社ニュートンプレス |

| ISBN | 4910070480359 |

![]() で、この雑誌、古本屋かどこかで見つけたのですか?

で、この雑誌、古本屋かどこかで見つけたのですか?

![]() いや、本屋で新品で売っていたのだ。おそらく再販されたのだろうね。

いや、本屋で新品で売っていたのだ。おそらく再販されたのだろうね。

![]() ちょっと見せてください・・・ネコのカラー写真がいっぱい載っていますね!

ちょっと見せてください・・・ネコのカラー写真がいっぱい載っていますね!

![]() 内容も充実していて、とても興味深いのだ。

内容も充実していて、とても興味深いのだ。

![]() このカブトムシとバトルしている子猫の写真がツボにはまりましたよ。

このカブトムシとバトルしている子猫の写真がツボにはまりましたよ。

![]() ネコを理解するのにぴったりの一冊と言えるだろうね。

ネコを理解するのにぴったりの一冊と言えるだろうね。

コメント