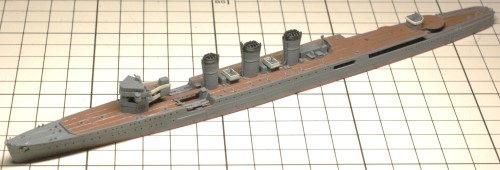

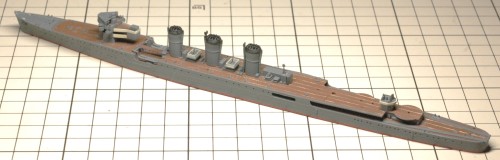

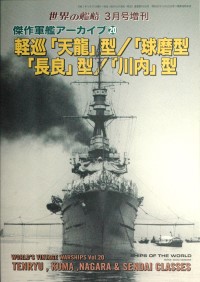

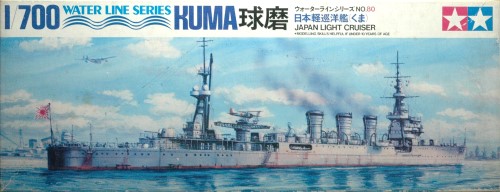

タミヤの「球磨」を1933年(昭和8年)の近代化改修後の姿で製作しています。今回は船体、艦橋を製作しました。

また、組み立てて保管しておいた煙突、セルター甲板から切り出した後部艦橋なども塗り分けて接着しました。

以下で説明します。

前回までのおさらい

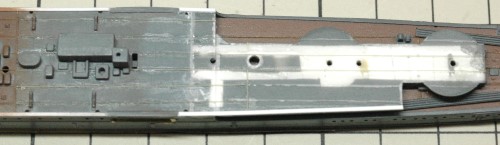

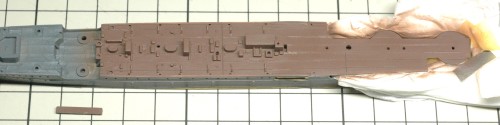

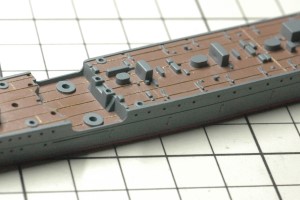

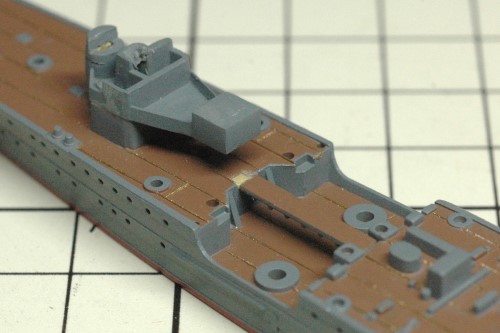

前回までに船体各部を作り込み、船首楼甲板、前部魚雷発射管甲板および後部上甲板にクレオスMr.カラーC606「リノリウム色」を塗装。

マスキングを行い、クレオスMr.カラーC602「佐世保海軍工廠標準色」を塗装しました。

後部セルター甲板には裏側からC602「佐世保海軍工廠標準色」を塗り、船体に接着。継ぎ目を埋めて、縦方向のリノリウム押え金具を接着しました。

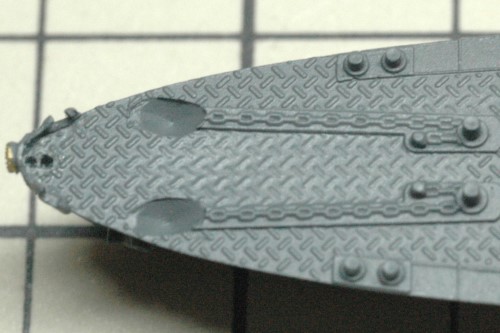

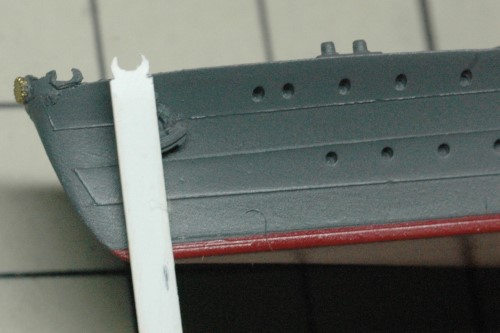

軍艦色を塗装する前に、艦首の菊花御紋章板や旗竿も作り込みました。

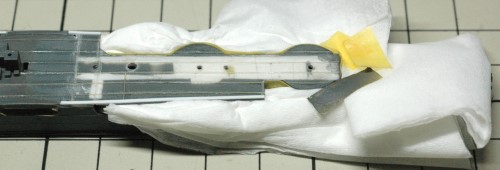

そしてセルター甲板の塗装の準備として、後部セルター甲板と後部上甲板の間にティッシュペーパーを詰めてマスキングを行いました。

リノリウム甲板の塗装

リノリウム甲板の塗装テスト

次はリノリウム甲板の塗装ですが、リノリウム押え金具を思ったように塗れない、という問題にぶつかってしまいました。

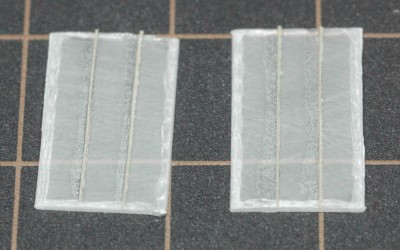

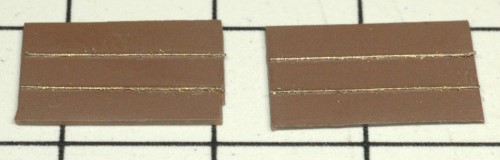

そこで、プラバンに伸ばしランナーを貼ったものを用意して塗装のテストを行うことにしました。

後で再利用できるように、後部魚雷発射管甲板のサイズにプラバンを切り出し、伸ばしランナーを貼りました。

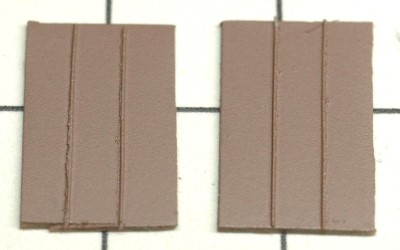

これにクレオスMr.カラーC606「リノリウム色」を塗り、さらにC182「スーパークリアーつや消し」を塗り重ねました。

伸ばしランナーの片側にマスキングテープを貼り、色鉛筆で金色を塗ってみました。つや消しクリアーを塗ったことで、金色を塗りやすくなりました。

ただし、「木曽」や「球磨」のセルター甲板のように構造物が多い場合は、色鉛筆では上手く塗れない部分が出てきそうです。

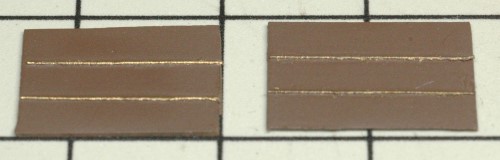

そこで、2つのうち1つにMr.カラーC9「ゴールド」を塗ってみました。色鉛筆の金色を消しゴムで取り除いた後、伸ばしランナーの両側にマスキングテープを貼ってドライブラシしてみました。

塗り分けは思ったより簡単で、発色も色鉛筆より良いです。そして何より、込み入った部分はフリーハンドでも塗れそうです。

色鉛筆での金色塗装は諦めて、Mr.カラーで塗ることにします。

各甲板を塗装

まず初めに、セルター甲板にクレオスMr.カラーC606「リノリウム色」を塗りました。

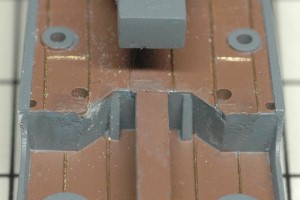

塗料が十分乾燥したところで、「リノリウム色」に塗り残す部分をマスキングしました。セルター甲板中央部の細部は細切れにしたマスキングテープで覆いました。

そしてMr.カラーC602「佐世保海軍工廠標準色」を塗装しました。

マスキングテープをはがし、各部をチェック。失敗した部分は面相筆で筆塗して修正しました。

次はリノリウム押え金具の塗装です。クレオスMr.カラーC9「ゴールド」を塗りました。

最初は金具の両横にマスキングテープを貼って塗りましたが、慣れてきたので、途中から片側だけマスキングテープを貼って塗りました。

船首楼甲板、前部魚雷発射管甲板、セルター甲板と塗り進み・・・

一旦は金色の色鉛筆でリノリウム押え金具を塗った後部上甲板も、出来る範囲で塗り重ねておきました。

上の写真では横方向のリノリウム押さえに「ゴールド」が塗られていないように見えますが、角度を変えると金色に写りました。

断面が丸い伸ばしランナーに「ゴールド」を塗ったため、角度によって違って見えるようです。

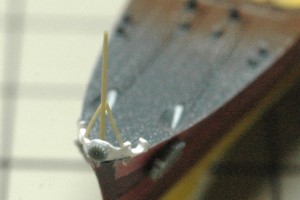

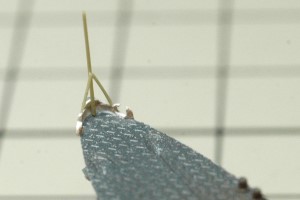

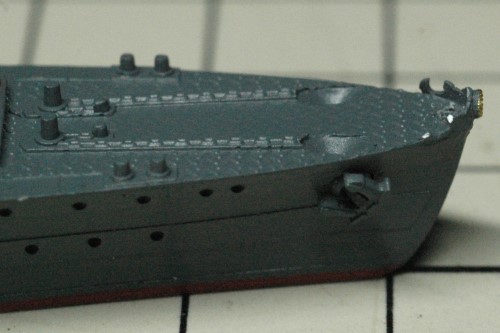

ところで、夢中になってリノリウム押え金具を塗っていて、気が付いたら艦首を損傷してしまっていました。

伸ばしランナーで作った旗竿が無くなっており、またフェアリーダーも一部損傷していました。

次はこれを修理しつつ、さらに追加工作を行います。

破損個所の修復と甲板の追加工作

艦首の修復

まず旗竿を取り付ける部分に0.4㎜のドリルで穴を開けておきました。

フェアリーダーは右舷側が損傷しています。左舷側を参考に0.2㎜プラバンを削り込んでフェアリーダーを作成。

壊れた部分の形を整えた後、自作したフェアリーダーを取り付けました。

主錨のシャンクとシャックル

艦首の旗竿とフェアリーダーを修正するついでにホースパイプ内部にも手を加えることにしました。

1㎜カクボウを適当な長さにカットして主錨のシャンクを再現してみました。

なのですが、シャンクの上部とチェーンのモールドのつながり感が足りないように感じました。

そこで、シャンク上部を少し切り取り、伸ばしランナーを曲げたものを接着してシャックルも再現してみました。

流し込み接着剤でとろけた感じになってしまいましたが、色を塗ってみたら思ったほど悪くはなかったです。あとは塗装で対処することとします。

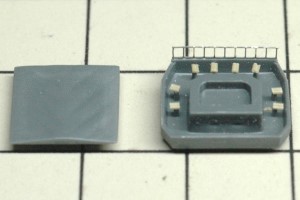

昇降口の扉

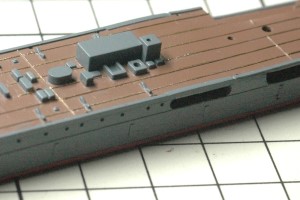

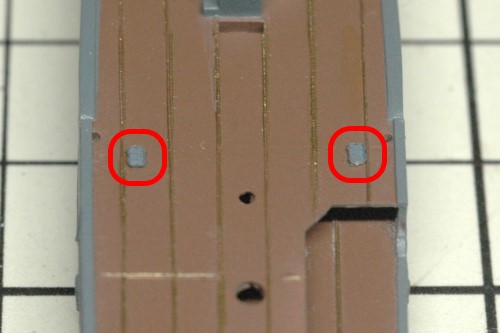

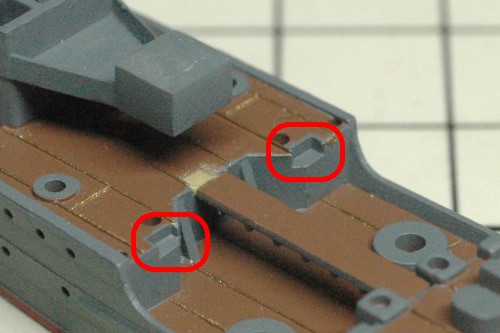

後部セルター甲板の前端に昇降口のハッチを取り付けました。

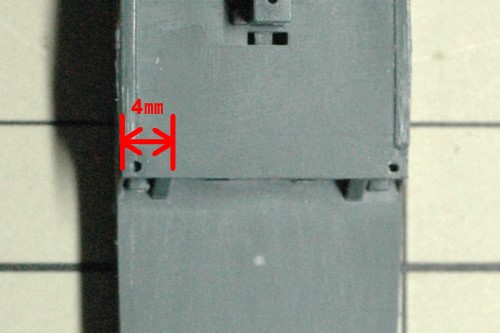

後部上甲板前端のラッタルのモールドの上に取り付けました。ハッチの前端が後部セルター甲板の前端に、また内側が舷側から4㎜の位置になるように取り付けると、ちょうどラッタルの上に配置出来ます。

ハッチのパーツには、ファインモールド1/700ナノドレッドシリーズWA27「水密扉セット」の部品番号4の水密扉を流用。

クレオスC602「佐世保海軍工廠標準色」を筆塗してから取り付けました。

艦橋の取り付けなど

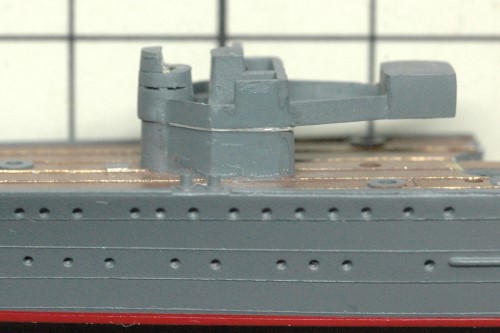

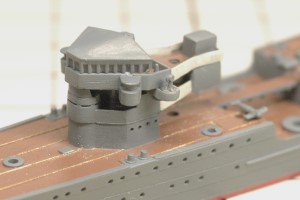

艦橋を分解してディテールアップ

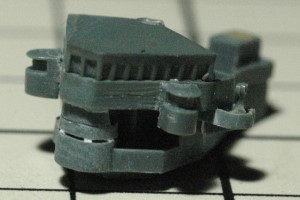

艦橋はある程度組み立てた状態で放置されていたのですが、可能な範囲で分解しました。

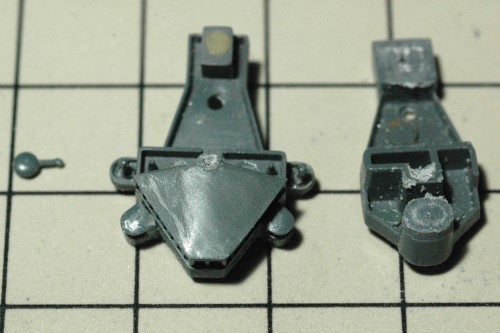

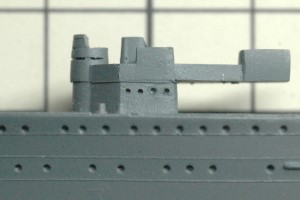

測距儀のパーツが損傷しています。このパーツは同時に製作している「木曽」では余りパーツなので流用します。

艦橋上部のパーツ(部品番号50と55を組み合わせたもの)は、組み立て方がまずかったのか、長さが若干足りないようです。後端にプラバンを貼って延長しました。

また、その手前の四角い部分の上面に突き出しピン跡があったので、エポキシパテで埋めて平らに均しました。

艦橋下部のパーツ(部品番号49)は、分解するときにエッチングノコを使ったため、電探室の部分が削れて高さが足りなくなってしまいました。そこで、プラバンを接着して形を整えておきました。

また艦橋上部のパーツの左右に貼りだしている部分の下側に、三角形の支持板がモールドされています。この付け根側の長さが足りなかったので、プラバンを貼って延長しました。

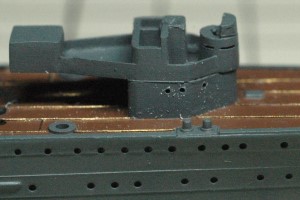

艦橋下部パーツの前端には司令塔上部がモールドされています。キットのパーツでは、下から上まで円筒形です。

しかし、資料の写真では最上部後半が切り欠かれているように見えます。これを再現するため、一部を切り取りました。

艦橋上部と下部を分解するときに司令塔上部が削れて、高さが足りなくなってしまいました。これを修正するため、プラバンを貼りました。

また、艦橋上部と下部のパーツの突き出しピン跡のうち、完成後に見えそうな部分を処理しました。プラバンを貼ったり、ナイフで削り落としたりしました。

艦橋下部の床が荒れてしまいましたが、完成後はあまり見えなくなりそうなので、これ以上は手を付けないことにしました。

司令塔には、スリット状の窓が開けられています。これを再現します。

まずエッチングノコで切れ込みを入れました。そして窓の境目に0.1㎜プラバンを差し込んで接着。余分を切り取った後、やすりで均して窓の出来上がりです。

艦橋の各パーツには抜きテーパーがあり、下に向かって広がった形状をしています。これらが目立たなくなるようにするため、各部にやすりをかけました。

マストに気を使いつつ、艦橋を取り付けた。

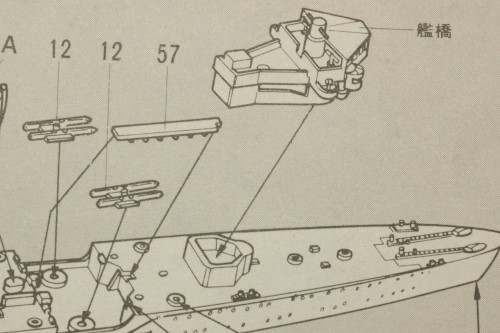

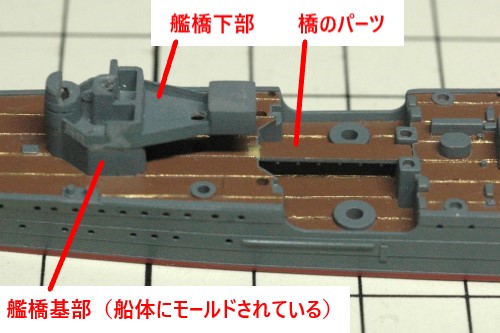

艦橋下部のパーツは下面に出っ張りがモールドされており、船体にモールドされた艦橋基部のくぼみとかみ合う構造です。仮組をしてみると、この出っ張りが干渉して若干前よりに配置されてしまうように感じられました。

そこで、艦橋下部の出っ張りの後ろ側を若干削り取りました。

船体にモールドされた艦橋基部の上に接着。やすりとナイフで削って継ぎ目の形を整えました。

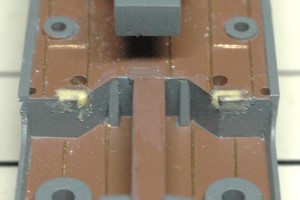

また、船首楼とセルター甲板をつなぐ橋のパーツ(部品番号57)は「佐世保海軍工廠標準色」と「リノリウム色」で塗り分けて接着。船首楼甲板後端の「橋のパーツ」が付く部分のくぼみはエポキシパテで埋めました。

艦橋下部のパーツの取り付けでは、艦橋上部のパーツとマストのパーツ(部品番号14,24)を仮組し、マストのパーツがまっすぐに取り付けられるように注意して接着しました。

艦橋下部の削り込んだ部分に「佐世保海軍工廠標準色」を筆塗し、艦橋の継ぎ目の部分に伸ばしランナーを接着しました。

この後、甲板をマスキングして艦橋に「佐世保海軍工廠標準色」を塗ったのですが、艦橋基部が少し物足りないので、窓を追加することにしました。

3㎜幅のマスキングテープにサインペンで窓の位置を書き込んだものを艦橋基部に貼り、ケガキ針でつついて窓の位置に印をつけました。

マスキングテープをはがし、0.4㎜のドリルで穴を開けました。

艦橋の組み立てや各部の塗装が進んでしまっているので、作業がやりにくかったです。塗装を行う前に舷窓を開けておくべきでした。

同様に、船首楼甲板の後端も塗装を行う前に埋めておくべきでした。この部分はパラベーンのパーツを取り付けるため切り欠かれていますが、実物では切り欠かれていません。

プラバンとエポキシパテで埋め、C602「佐世保海軍工廠標準色」とC606「リノリウム色」を筆塗しておきました。

なんとなく気づいてはいたのですが、うやむやのままここまで進めてしまいました。

気になる部分も手を加えたので、艦橋の製作に戻ります。

艦橋後ろの張り出しを筆塗で塗り分けました。床面はリノリウム貼りと考え、C606「リノリウム色」、その左右の垂直面は手すりにキャンバスが張られたものと考え、C45「セールカラー」を塗りました。

そして艦橋上部を接着。船首楼甲板後端にはパラベーンも接着しました。

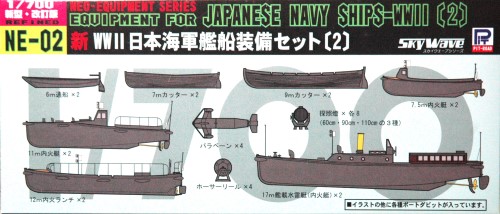

パラベーンは、ピットロード1/700「新艦船装備セット2」に付属するものを使用しました。

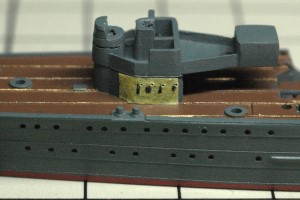

艦橋上部と内部に測距儀を接着。キットのパーツをそのまま使いました。

細かいパーツなので、デザインナイフとやすりで慎重に継ぎ目を削り取り、「佐世保海軍工廠標準色」を筆塗してから接着しました。

艦橋上部に双眼鏡の支柱と思われる棒が2本モールドされています。この上に双眼鏡を取り付けました。

双眼鏡は伸ばしランナー2本を並べて接着したものを0.8㎜の長さに切り出して製作しました。

伸ばしランナーで双眼鏡を作る方法について、詳しくは以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

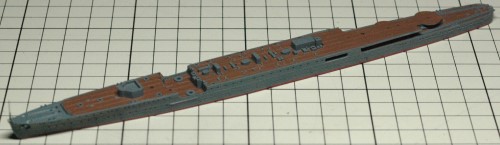

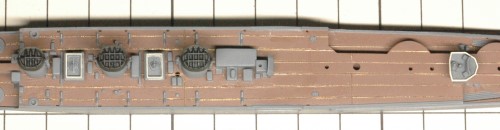

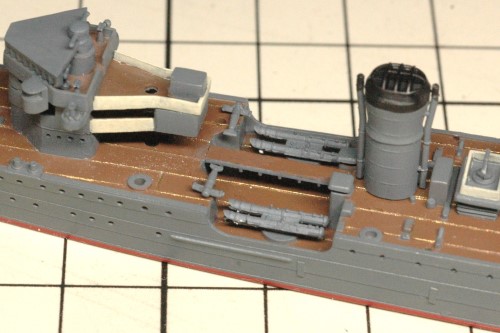

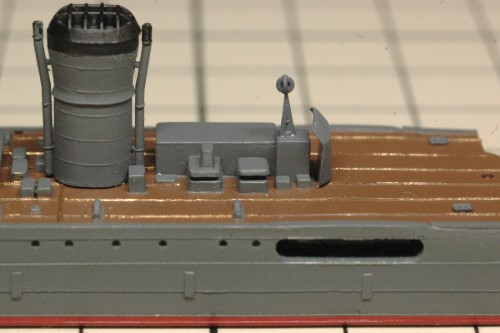

煙突などを塗り分けて取り付けた。

煙突、測距儀、後部艦橋

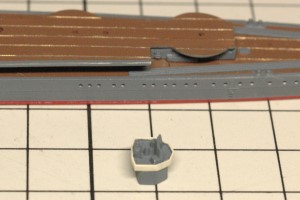

煙突、セルター甲板の測距儀はキットのパーツをそのまま使用します。また、「球磨」の後部セルター甲板には後部艦橋が設置されています。これはキットのパーツから切り出しました。

これらをMr.カラーC602「佐世保海軍工廠標準色」、C45「セールカラー」およびタミヤカラーエナメルXF-1「フラットブラック」で塗り分けました。

そしてこれらを所定の位置に接着しました。

後部艦橋の接着には、セメダイン「ハイグレード模型用」を使用。万が一接着位置がずれてやり直したくなった場合には、接着剤をふき取ることが出来ますが、今回はうまくいきました。

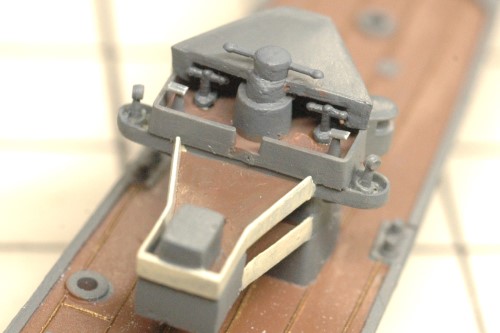

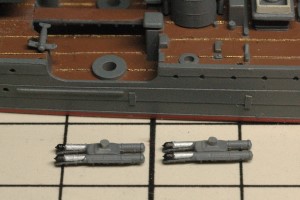

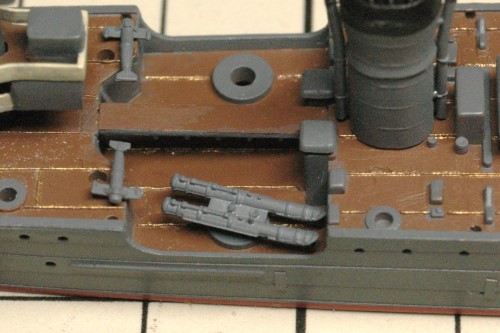

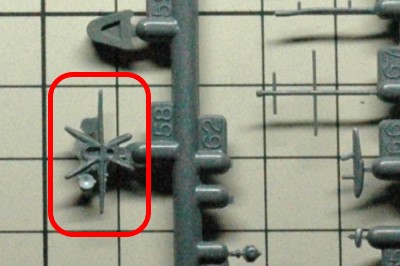

前部魚雷発射管

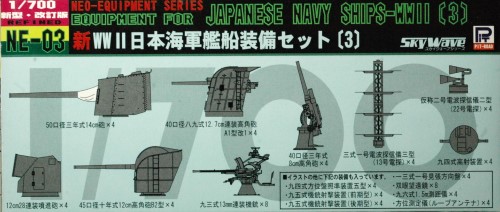

魚雷発射管はピットロード「新艦船装備セット4」より「六年式連装魚雷発射管」を使用することにしました。

魚雷が別パーツで用意されています。ランナーに付いた状態で塗装し、接着後にゲート跡をタッチアップしました。

ところで、書籍の図面には前部魚雷発射管が後ろ向きに描かれている場合があります。そこで、試しに後ろ向きに取り付けてみようと思いましたが、発射管の先端が船体と干渉してしまいました。

そこで、前向きに係止した状態で接着しました。

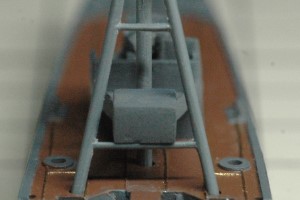

方位探知アンテナ

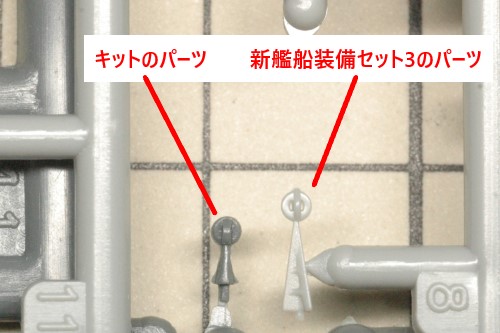

方位探知アンテナですが、書籍の図面などと比べてキットのパーツは少し背が低いように感じられます。

そこで、ピットロード1/700「新艦船装備セット3」に付属するものを使用することにしました。

「新艦船装備セット3」の方位探知アンテナはキットのものと比べてかなり背が高いです。

これをそのまま取り付けると、今度は背が高くなりすぎてしまうようです。

そこで、少し短くなるように下部を切り取った後、取り付けなおしました。

今回はここまでとします。

マストは次回作ります。

リノリウム押え金具の塗装も無事に終わり、船体に艦橋や煙突などを取り付けることが出来ました。

ところで実はこのキット、作りかけで長い間放置してしまっていたのですが、後部マストが崩壊してしまっていました。

また、前部マストのクロスツリーがバリに埋もれてしまっています。

次回はこれら前後のマストを製作します。出来るだけキットのパーツを活かそうと思いますが・・・果たしてうまく組み立てられるのだろうか?

続く。

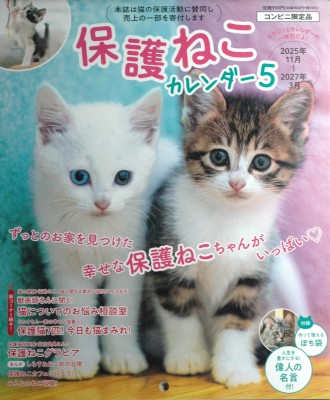

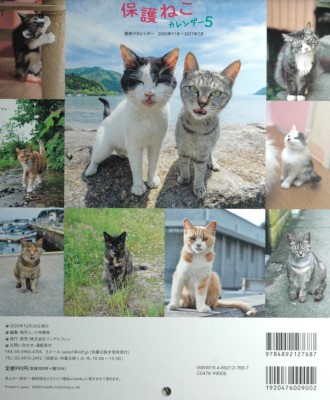

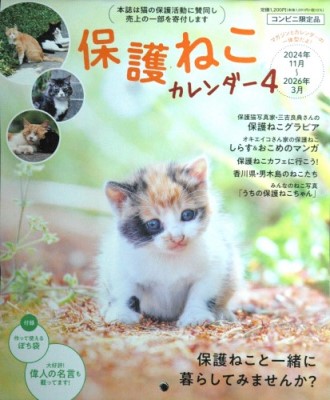

おまけ:猫の図書館(9)「保護ねこカレンダー5」

![]() 去年に続いて今年も「保護ねこカレンダー」を買ってきたのだ!

去年に続いて今年も「保護ねこカレンダー」を買ってきたのだ!

| 編集・発行人 | 小寺 晴幸 |

| 発行・発売 | 株式会社インテルフィン |

| ISBN | 978-4-89212-768-7 |

![]() 今回の「保護ねこカレンダー」もカワイイですね!

今回の「保護ねこカレンダー」もカワイイですね!

![]() ウム!これで来年もネコのカレンダーで過ごすことが出来るのだ。

ウム!これで来年もネコのカレンダーで過ごすことが出来るのだ。

![]() それにしても、今年はずいぶん早く買ってきましたね。

それにしても、今年はずいぶん早く買ってきましたね。

![]() ウム。毎年11月に発売されるようで、カレンダーも今年の11月から始まっているのだ。

ウム。毎年11月に発売されるようで、カレンダーも今年の11月から始まっているのだ。

![]() それなら去年はなんで年末ぎりぎりで買ってきたのですか?

それなら去年はなんで年末ぎりぎりで買ってきたのですか?

![]() それはだな・・・去年は購入するか迷って買うのが年末になってしまったという訳なのだ。

それはだな・・・去年は購入するか迷って買うのが年末になってしまったという訳なのだ。

![]() そうだったのですか・・・

そうだったのですか・・・

![]() でも、買ってみたらなかなか良かったので、今年は迷わず買ってきたのよ。

でも、買ってみたらなかなか良かったので、今年は迷わず買ってきたのよ。

(去年の「保護ねこカレンダー4」についてはこちらをご覧ください。新しいタブで開きます。)

![]() 「保護ねこカレンダー」が気に入ってしまったのですね!

「保護ねこカレンダー」が気に入ってしまったのですね!

![]() そうなのだよ。売っているコンビニが少ないので、早めに確保しておいたのだ。

そうなのだよ。売っているコンビニが少ないので、早めに確保しておいたのだ。

コメント