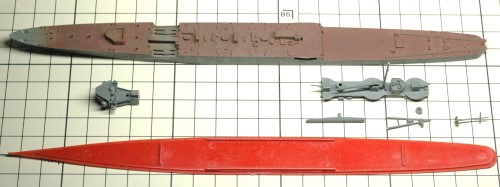

タミヤから発売されている「軽巡洋艦 球磨」を製作します。

実はこのキット、長らく作りかけのまま放置してしまっていました。作りかけのままで止まっているならまだしも、後部マストの崩壊が始まってしまっていました。そろそろ何とかしなくては・・・

という訳で、ずっと心の片隅に引っかかり続けていたこのキットを完成させることにしました。

製作の再開に先立ち、「球磨」について行った調査の内容と、製作方針について説明します。

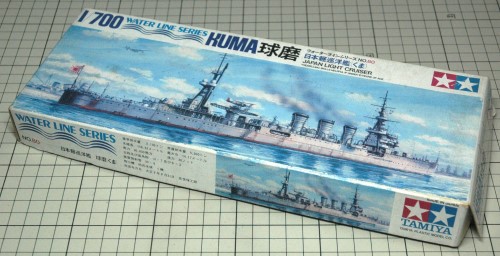

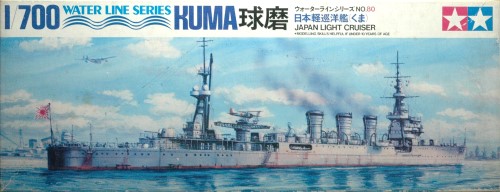

タミヤ1/700「軽巡洋艦 球磨」について

キットが再現する「球磨」の状態

タミヤの「球磨」は1973年5月に「ウォーターラインシリーズ」の一つとして発売された長寿キットです。モールドが繊細でプロポーションもよく、未だに評価の高いキットのようです。

古いキットのためか、その後に発売された資料の記述と矛盾する部分もあるようです。

気にしないでそのまま製作しても全く問題ないとは思いますが、個人的な好みで手を加えることとし、手元にある資料で調べてみました。

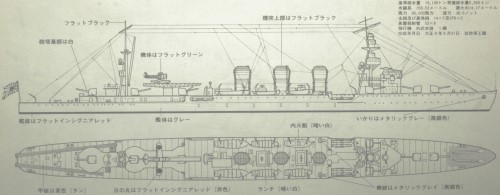

まず、キットが再現している「球磨」の姿ですが、モデルアート別冊「艦船模型スペシャル No.13」、「No.29」には昭和15年~17年頃、「帝国海軍 軽巡洋艦 総ざらい」には太平洋戦争開戦前後とされています。(ただし、どちらの資料でも開戦前にするには舷外消磁電路の削除が必要とされています。)

おそらくタミヤのキットが以下の状態であることから、このように判断されたものと思われます。

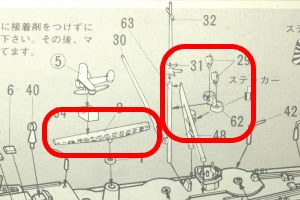

- キットの組み立て説明書に、箱絵が昭和14年から15年の「球磨」を描いたものと書いてある。

- 舷側に舷外消磁電路が彫刻されている。

- 対空兵装として25㎜連装機銃が装備されている。

一方、モデルアート別冊の各艦の解説や「日本海軍艦艇写真集13」、「傑作軍艦アーカイブ20」を参照すると、昭和15年~17年頃の「球磨」はタミヤのキットとは若干異なる姿をしていたようです。

気が付いた点は以下の通りです。

| 昭和15年~17年頃(資料による) | タミヤの「球磨」 | |

| 前部マスト | 新造時に対して上部が短縮されている。 ヤードも1本減らされた。 | 短縮前の状態を再現 |

| 後部マスト探照灯 | 後部マストの探照灯は1基。 装備位置が低い。 | 2基装備されている。 装備位置が高い。 |

| 後部セルター甲板 | 新造時に対して左舷舷側まで拡張されている。 | 拡張されていない。 |

| カタパルト | 呉式二号三型または二号五型カタパルト | 前後がすぼまったタイプ |

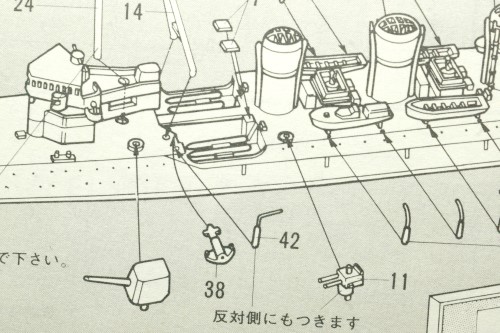

| 艦首波切板 | 艦首錨甲板とリノリウム甲板の間に波切板あり。 | 再現されていない。 |

前部マストの短縮の時期ははっきりしないですが、昭和11年頃の無線兵装の改定、または昭和12年~13年の定期修理の頃のようです。

カタパルトは昭和7年秋からの近代化改装時に前後がすぼまったタイプのカタパルトが搭載され、昭和12年~13年に呉式二号三型カタパルトまたは呉式二号五型カタパルトに換装されたようです。装備されたカタパルトの形式は資料によってまちまちです。(後ほど説明します。)

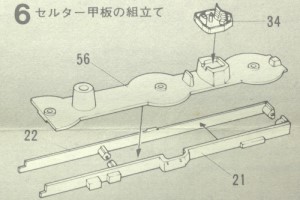

カタパルトの搭載に伴い、航空機に関する作業が必要となり、後部セルター甲板が拡張されました。これは昭和7年秋からの近代化改修工事で実施されました。

後部マストの探照灯は昭和15年~16年に1基に減らされ、装備位置も変更されました。

これらをまとめると、タミヤのキットは昭和15年~17年頃よりは、近代化改修工事直後の姿に近いのではないかと思われます。

タミヤの「球磨」をどう作るか?

ここで、タミヤの「球磨」を太平洋戦争開戦時(昭和16年末)、または近代化改修工事直後(昭和8年)の姿に修正する方法を考えてみます。

まず、どちらの状態で製作する場合でも、後部セルター甲板と船首波切板は修正が必要です。

次にそれぞれの状態についてです。

開戦時の状態ですが、この場合には以下の修正が必要です。

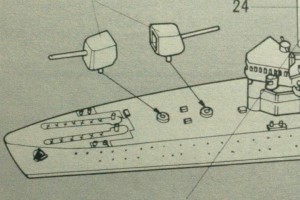

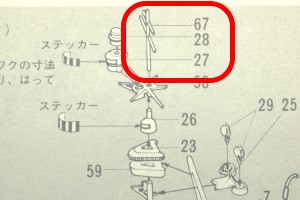

- 前部マストのトップを短縮し、ヤードを1本減らす。

- 後部マストの探照灯は1基とし、装備位置を下げる。

- カタパルトを呉式二号三型カタパルトまたは呉式二号五型カタパルトに置き換える。

一方、昭和7年秋に行われた近代化改修工事の直後(昭和8年)の姿とするには、これらの修正は不要です。その代わりに以下の修正を行う必要があります。

- 25㎜連装機銃を8㎝高角砲に置き換える。

- 舷外消磁電路を削除する。

ところで、左舷が拡張される前の後部セルター甲板のパーツは、近代化改修工事が行われる前の姿や、重雷装艦に改装される前の「大井」や「北上」を再現するのにも利用できそうです。

今回は昭和8年(1933年)、近代化改修工事が行われた直後の姿で仕上げることにしました。

カタパルトと艦載艇

カタパルトについて

日本海軍のカタパルトには圧縮空気、バネ、火薬などを用いたものが存在していました。このうち圧縮空気を用いたものは呉式一号カタパルト、火薬を用いたものが呉式二号カタパルトとして発展していきました。

バネを用いた萱場式発艦促進装置と呼ばれましたが、試作段階で問題が発生して実用化は見送られました。

圧縮空気を用いた呉式一号カタパルトは、大型の艦艇に搭載するには十分な性能が得られませんでしたが、小型の艦載機を搭載する潜水艦用のカタパルトとして発展しました。

そして、火薬を用いた呉式二号カタパルトが大型の艦艇に搭載するものとして発展しました。

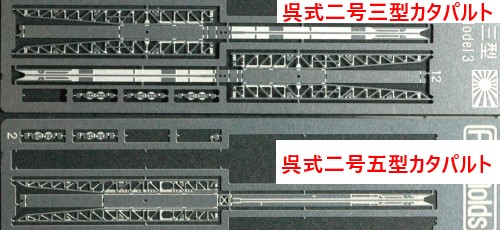

その発展型の一つ、呉式二号三型カタパルトは「球磨型軽巡洋艦」を含む「5,500t型軽巡洋艦」の多くの艦に搭載されました。最大射出重量の増加などの改良を経て呉式二号五型カタパルトに発展し、各種の艦艇に搭載されました。

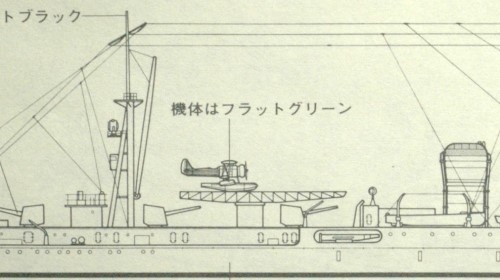

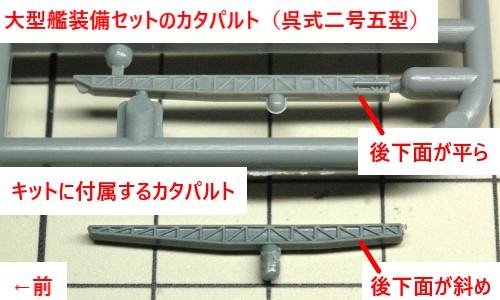

呉式二号三型カタパルトと呉式二号五型カタパルトは、細部の形状は異なりますが、前部の下面が斜めにすぼまっており、後部の下面はすぼまっていません。

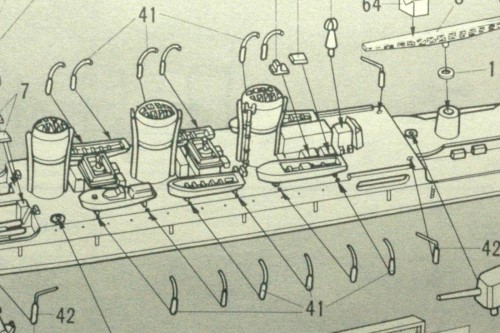

一方、キットに付属するカタパルトは前後の下面が斜めにすぼまっています。呉式二号三型カタパルト、呉式二号五型カタパルトのどちらとも形状が大きく異なっています。

このカタパルトが一体どういう形式のものなのかが気になり、所有する書籍で調べてみました。すると、書籍によって説明が異なっていました。

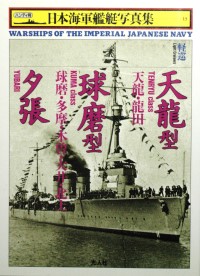

「日本海軍艦艇写真集13」

「日本海軍艦艇写真集13 天龍型 球磨型 夕張」には、「球磨」が最初に装備したカタパルトが呉式二号射出機で、後に呉式二号三型に換装されたと書かれていました。

また、呉式一号カタパルトという記述は見られませんでした。

昭和8年(1933年)の「球磨」を描いた側面図には前後の下面が斜めにすぼまったカタパルトが描かれていました。

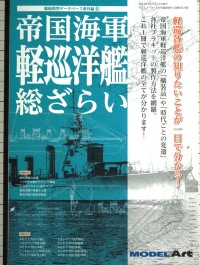

「帝国海軍 軽巡洋艦 総ざらい」

「帝国海軍 軽巡洋艦 総ざらい」には、日本海軍の軽巡洋艦が装備した各種のカタパルトの想像図が掲載されていました。(不明瞭な資料しか残っていないようです。)

この想像図と照らし合わせると、キットのパーツの形状は呉式二号一型カタパルトに近かったのですが、後部下面の斜めの具合が異なっていました。

また、「軽巡洋艦 球磨」の解説では、昭和8年(1933年)の図面には「呉式一号射出機を装備」と書かれていました。図面には後部下面が斜めにすぼまったものが小さく描かれていましたが、呉式一号カタパルトがどのような形状をしているのかは、よく分かりませんでした。

さらに「射出機装備と同時に航空作業甲板を拡張した可能性もある」と書かれています。(射出機はカタパルトのことです。)

ということは、キットのセルター甲板の状態(カタパルトを装備しているが拡張されていない)もあり得る、ということなのかもしれません。

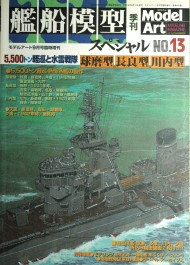

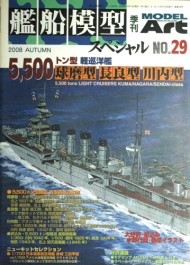

「艦船模型スペシャル」

モデルアート別冊「艦船模型スペシャル No.13」、「No.29」には、文章による解説と多数の図面が掲載されており、さらに「No.29」には各艦の改装状況をまとめた表も掲載されていました。

「No.13」の文章による解説では、「球磨」が呉式一号カタパルトを搭載して圧縮空気式カタパルトの実験を行っていたと書かれていました。図面には、昭和8年(1933年)の「球磨」として後部下面が斜めにすぼまったカタパルトを搭載した姿が掲載されていました。

「No.29」の文章や図面にも呉式一号射出機と書かれていましたが、表には呉式二号射出機と書かれていました。

「傑作軍艦アーカイブ20」

「傑作軍艦アーカイブ20」には前後の下面がすぼまったタイプのカタパルトを搭載した状態の写真の解説に呉式二号三型カタパルトと書かれていました。

さらに「昭和12年(1937年)には新型の呉式二号五型射出機に換装」という記述もあり、他の書籍とは一線を画する内容でした。

このように、「球磨」が最初に搭載したカタパルトは、形式名は書籍により異なりますが、前後の下側がすぼまった形状であることは共通でした。

名称には諸説ありますが、前後の下側がすぼまったカタパルトが装備されていたことは間違いないようです。

艦載艇とボートダビットについて

艦載艇は「艦船模型スペシャルNo.13」の図面や「傑作軍艦アーカイブ20」を参考にして以下と推定しました。

- 9mカッター 4隻

- 11m内火艇 1隻

- 11m内火ランチ 1隻

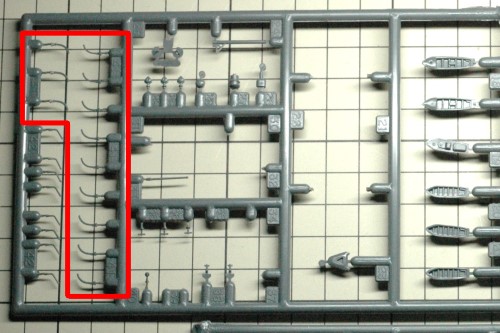

艦載艇には、ファインモールドの「ナノドレッドシリーズ」やピットロードの「新艦船装備セット」のものを利用する予定ですが、11m内火ランチはどちらにも用意されていません。

11m内火ランチは、以前「軽巡洋艦 阿武隈」を製作したときと同様に12m内火ランチを改造して用いることにします。

次に、この艦載艇の揚収などに使われるボートダビットですが、「5,500t型軽巡洋艦」では一部に大型のものが取り付けられている場合があります。

例えばキスカ撤収作戦時の「阿武隈」では、右舷の3組のボートダビットのうち、一番後ろに大型のものが取り付けられていました。

昭和8年(1933年)の「球磨」はどうだったか調べてみました。すると、大型のものは取り付けられておらず、全て同じサイズのもののようでした。

キットでは、すべて同じサイズのボートダビットが装備された状態が再現されていました。

キットに付属するボートダビットのパーツは十分繊細なので、これをそのまま使用することにします。

製作方針

アオシマの「子日 1933」と並べられるものを製作する。

タミヤの「球磨」を昭和8年(1933年)の状態で製作するには、以下を修正すれば良さそうです。

- 舷外消磁電路を削除する。

- 25㎜連装機銃を8㎝高角砲に置き換える。

- 後部セルター甲板を左舷側に拡張する。

- 艦首に波切板を追加する。

ちなみに、なぜ昭和8年(1933年)かというと、以前に製作した「子日 1933」と並べてみたいと思ったからです。ですので「子日 1933」に準じて各部を作り込むことにします。

この「子日 1933」の製作では、機銃、艦載艇やボートダビットなどをプラスチック製のディテールアップパーツに置き換えました。

エッチングパーツは一切使用せず、空中線なども取り付けていません。この「子日 1933」と同等の仕上がりを目標として以下の方針で製作します。

- エッチングパーツ、真鍮線は使用しない。空中線も取り付けない。

- 火器、艦載艇などの装備品に他社の装備品セットを使用する。

(アオシマ1/700の駆逐艦「子日」については、以下をご覧ください。新しいタブで開きます。)

リノリウム押さえ金具

今回はセルター甲板を改造します。セルター甲板にはリノリウムが貼られていたので、リノリウム押さえ金具を追加する必要があります。

1/700でリノリウム押え金具を再現するためには、非常に細い金色のラインを甲板上に配置しないといけないです。艦船模型の製作では苦労する部分だと思います。

本ブログでも、以前「海防艦 国後」を製作した際に4種類の方法を試してみました。

詳しくは以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

【プラモ】「海防艦 国後」の制作(3) リノリウム押さえ金具

今回は「海防艦 国後」で試したのとは異なる方法を思いつきました。新たに思いついた方法を試してみようと思います。

では、次回より「球磨」の製作を行います。

続く。

おまけ:猫の大福さん(44) 「きえ~る」で、においがきえ~る。

![]() 赤トマト君、ホームセンターでこんなものを買ってきたぞ!

赤トマト君、ホームセンターでこんなものを買ってきたぞ!

![]() これは!「きえ~る」じゃないですか!

これは!「きえ~る」じゃないですか!

![]() ムムム、赤トマト君、この消臭剤を知っているのか?

ムムム、赤トマト君、この消臭剤を知っているのか?

![]() もちろんですよ。酪農で出る廃棄物を消臭剤として利用できるようにした画期的な商品ですよ!

もちろんですよ。酪農で出る廃棄物を消臭剤として利用できるようにした画期的な商品ですよ!

![]() なんだ、なんだ、やたら詳しいな?

なんだ、なんだ、やたら詳しいな?

![]() もちろんですよ。ニューズウィーク2025年4月1日号に書いてありましたよ。

もちろんですよ。ニューズウィーク2025年4月1日号に書いてありましたよ。

![]() やたらいろんなことを知っていると思ったら、そういうことだったのか・・・

やたらいろんなことを知っていると思ったら、そういうことだったのか・・・

![]() そんなことより、早速使ってみましょうよ!

そんなことより、早速使ってみましょうよ!

![]() オフゥ

オフゥ

![]() じゃぁ、大福さんのトイレにスプレーしますよ・・・

じゃぁ、大福さんのトイレにスプレーしますよ・・・

![]() おぉ、トイレのにおいが抑えられているぞ!

おぉ、トイレのにおいが抑えられているぞ!

![]() 無香料で余計なにおいがしないのもよいですね!

無香料で余計なにおいがしないのもよいですね!

![]() 大福さんも気になっているみたいだぞ!

大福さんも気になっているみたいだぞ!

![]() またひとつ、猫ライフが快適になりましたね!

またひとつ、猫ライフが快適になりましたね!

コメント