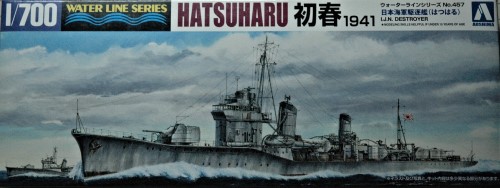

アオシマ1/700の「日本海軍駆逐艦 初春1941」が完成しました!

以下で製作過程を説明します。

前回のおさらい

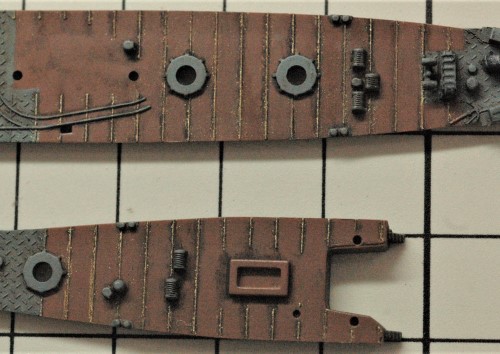

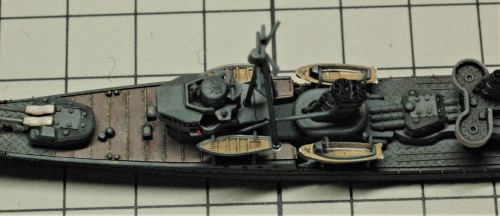

組み立て、塗装を進め、各部品が出来上がってきました。

各部のウェザリング、リノリウム押え金具の塗り分けも実施しました。

今回の工作

今回はエッチングパーツを使用しないことにしたためか、ここまで割とスムーズに製作が進みました。そこで、ひと手間加えて主砲塔と魚雷発射管を旋回できるようにすることにしました。

主砲塔と魚雷発射管

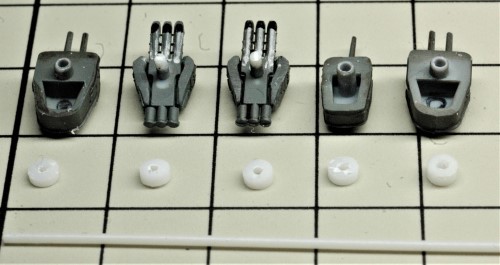

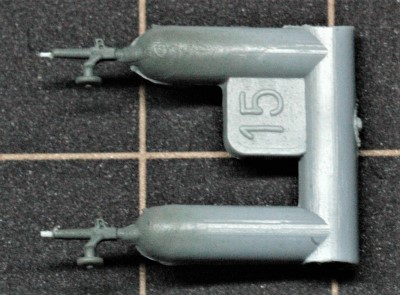

まず、主砲塔の取り付け軸にドリルで1.1㎜の穴を開けました。ここに1㎜径のプラボウを差し込んで軸を延長します。また、魚雷発射管は軸が細いので、1㎜径のプラボウを直接接着しました。

そして、直径3㎜のプラボウの真ん中に1.2㎜の穴を開け、輪切りにしてストッパーを作りました。

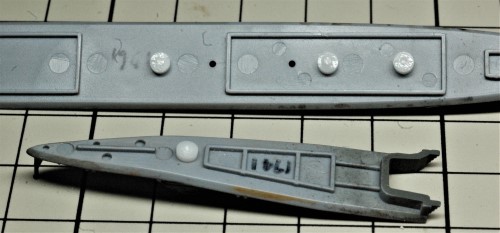

1番発射管を2番煙突前の発射管基部にはめ込み、裏からストッパーを接着しました。すると、ストッパーが甲板のガイドモールドと干渉したので、彫刻刀でガイドモールドを削り取りました。

2番発射管と各主砲塔を甲板にはめ込み、裏からストッパーを接着しました。

1番主砲塔は問題ありませんでした。一方、2番発射管、2番および3番主砲塔は、ストッパーがバラストなどと干渉してしまいました。その結果、甲板が船体に収まらなくなりました。

2番、3番主砲塔のストッパーはバラストと干渉しました。そこで、ストッパーをやすりで削って薄くしました。これにより、バラストと干渉しなくなりました。

2番発射管のストッパーはバラストを固定する部分と干渉してしましました。そこで、干渉する部分に3.2㎜のドリル、デザインナイフおよびやすりで穴を開けました。また、発射管のストッパーと1㎜プラボウは一旦取り外し、ストッパーを薄く加工して付けなおしました。

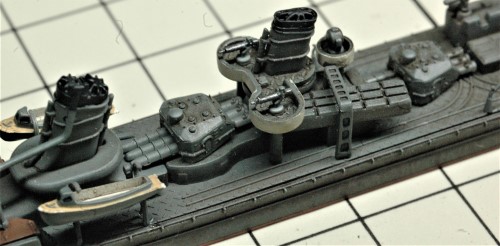

これで何とか甲板が船体に収まりました。甲板を船体に接着し、艦橋、1番および2番煙突も甲板に接着しました。

これで、主砲塔、魚雷発射管を旋回させることが出来るようになりました。

次の作業の準備として、後部甲板室、烹炊室用煙突などを接着し、煙突上部をフラットブラックで筆塗しておきました。

艦載艇とボートダビット

6m通船について

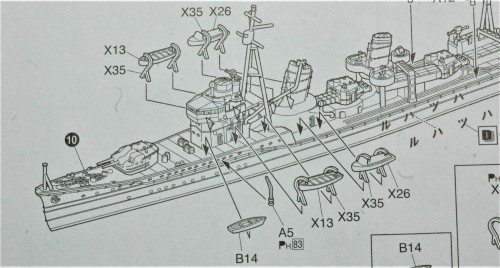

キットの組み立て説明書では、「小型艦兵装セット」より7mカッター(部品番号X13)2隻、7.5m内火艇(部品番号X26)2隻を、ラッフィングボートダビット(部品番号X35)を介して取り付けるように指示されています。また、6m通船(部品番号B14)1隻およびダビット(部品番号A5)も用意されています。

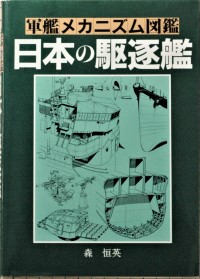

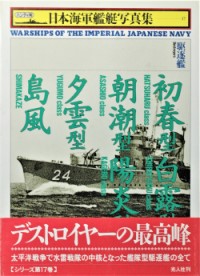

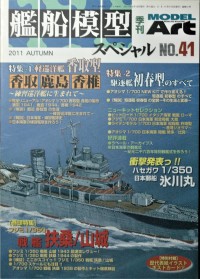

一方、前回以下の資料で「初春型駆逐艦」について調査したのですが、掲載されている図面に6m通船が描かれていませんでした。

- グランプリ出版「軍艦メカニズム図鑑 日本の駆逐艦」

- 光人社 「日本海軍艦艇写真集 駆逐艦 初春型 白露型 朝潮型 陽炎型 夕雲型 島風」

- モデルアート別冊「艦船模型スペシャル No.41」

改めて調べてみました。

「軍艦メカニズム図鑑 日本の駆逐艦」には各方の駆逐艦が搭載した艦載艇が表にまとめられていました。この表では、初春型駆逐艦の艦載艇に6m通船が含まれていました。ところが、残り2冊の図面、写真からは6m通船とダビットを確認できませんでした。そこで、今回は6m通船とダビットは取り付けないことにしました。

艦載艇の取り付け

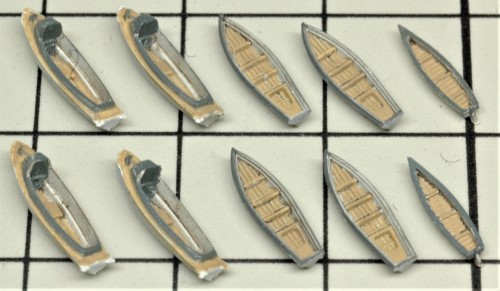

他の艦載艇については、「初春1941」のパーツの繊細なモールドとバランスを取るべく、以下のものを使用することにしました。

| ラッフィングボートダビット | ナノドレッドシリーズ | 4組 |

| 7mカッター | ナノドレッドシリーズ | 2隻 |

| 7.5m内火艇 | 新艦船装備セット2 | 2隻 |

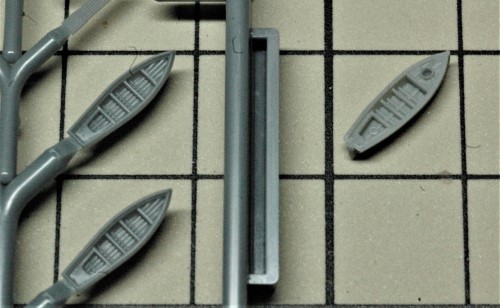

7mカッターは「新艦船装備セット2」にも入っていますが、ナノドレッドシリーズのラッフィングボートダビットと組み合わせるためには、ダビット取付用の穴を埋めないといけません。

一方、ナノドレッドシリーズの7mカッターは取り付け穴がなく、再現度も高いです。そこで、ナノドレッドの7mカッターを使用することにしました。

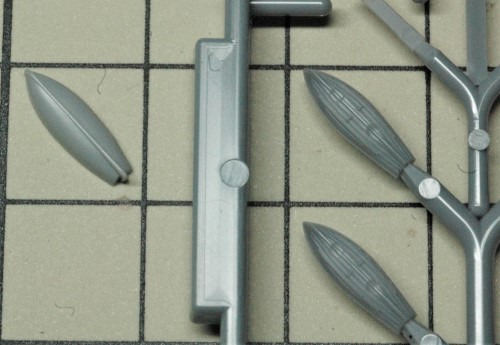

7.5m内火艇には、内部にダビット取付用ガイドモールドが2カ所モールドされています。これらを削り取りました。

そして、ダビットに取り付ける前に、各艦載艇の上部と内側を以下で塗装しました。

| 塗装部位 | メーカー | 色名 |

| 船体各部 | クレオスMr.カラー | C32「軍艦色2」 |

| 水平面 | タミヤエナメル塗料 | XF-59「デザートイエロー」 |

| 垂直面 | クレオスMr.カラー | C311「グレー FS36622」 |

| 全体 | クレオスウェザリングカラー | WC02「グランドブラウン」 |

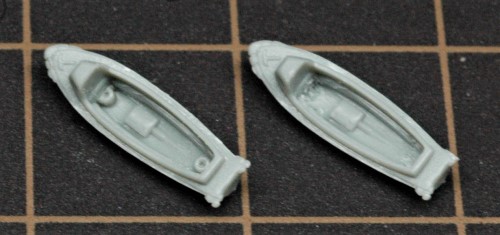

塗装の際には、まず「グレー FS36622」を塗装。次に「グランドブラウン」でモールドを強調し、水平面をタミヤエナメル塗料XF-59「デザートイエロー」で筆塗しました。そして、カッターの外側、内火艇の操縦室などをクレオスC32「軍艦色2」で筆塗しました。

C62「フラットホワイト」の代わりにC311「グレー FS36622」を塗ることで、色のトーンを抑えました。

次に、7.5m内火艇と7mカッターにラッフィングボートダビットを接着します。その際、ダビットが平行になるようにしつつ、ダビットの間隔を以下とする必要があります。

| 艦載艇 | ダビットの間隔(1/700) | 寸法の根拠 |

| 7mカッター | 5.6㎜ | ナノドレッドの箱に記載されている。 |

| 7.5m内火艇 | 6.0㎜ | ノギスでガイドモールドの間隔を測定。 |

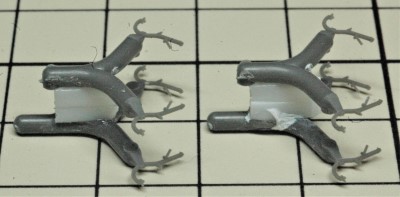

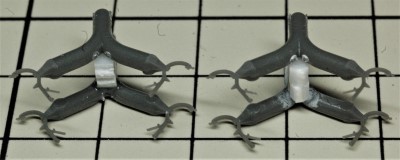

ボートダビットの取り付けを容易にするため、ボートダビットがランナーについたままの状態で、スペーサーを挟んでランナーを接着した後にボートに接着しました。

このラッフィングボートダビットのランナーは、半径が1㎜です。スペーサーのサイズはダビットの間隔から半径(1㎜)を2倍して引くことで求められます。

| 艦載艇 | ダビットの間隔 | スペーサーのサイズ | スペーサーの製作方法(参考) |

| 7mカッター | 5.6㎜ | 3.6㎜ | 1.2㎜プラバンを3枚重ねる。 |

| 7.5m内火艇 | 6.0㎜ | 4.0㎜ | 2㎜カクボウを2本重ねる。 |

ダビットのランナーを接着する際は、アルミブロックをガイドにしてダビットが平行に並ぶように注意しました。

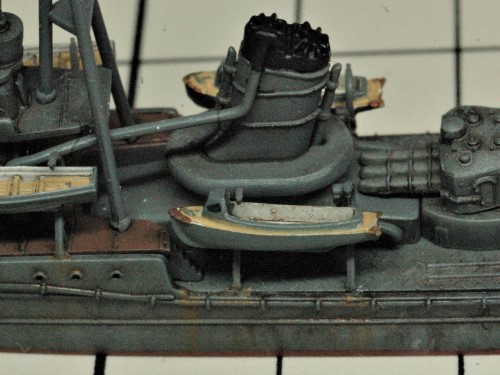

用意の出来たダビットに艦載艇を瞬間接着剤で接着しました。接着部分は完成後に見えにくくなるので、多少のはみだしは気にせず、接着剤を多めに塗ってしっかり固定しました。

艦載艇の下側からエアブラシで「軍艦色2」を吹き付けました。塗り残しは後で筆塗でタッチアップします。

よく切れるニッパーでランナーから切り離し、「軍艦色2」でタッチアップしました。また、内火艇の窓に面相筆でフラットブラックを塗りました。

そして、セメダイン「ハイグレード模型用」を用いて甲板上に接着しました。

この方法は、「海防艦 国後」を製作した時に思いつきました。「海防艦 国後」のボートダビットについては、以下をご参照ください。(新しいタブで開きます。)

仕上げ

魚雷、爆雷用ダビット

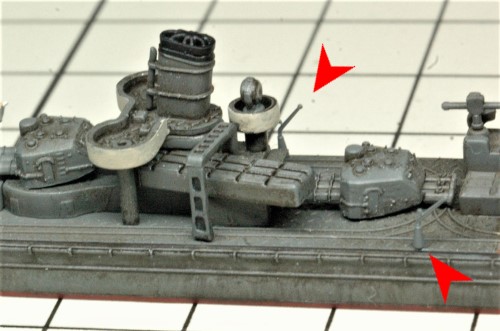

ファインモールドのラッフィングボートダビットセットには、魚雷、爆雷用のダビットも付属しています。キットに付属のダビット(部品番号A12)もかなり細かいのですが、ナノドレッドのパーツはさらに細かく、また魚雷用と爆雷用で異なる形状が再現されています。

組み立て説明書では4カ所にダビットを取り付けるように指示されています。そのうち、艦中央部の2か所には魚雷用ダビットを取り付けました。

また、艦尾側の2か所には爆雷用ダビットを取り付けました。

毘式40㎜単装機銃

毘式(ビッカース式)40㎜単装機銃には先端にフラッシュハイダーが装備されています。伸ばしランナーを接着して、長さを調整しました。

ビッカース機銃っぽい雰囲気となるようにするため、伸ばしランナーをパーツの円筒部分の中心線より下にずらして接着しました。

機銃本体をタミヤエナメル塗料X-10「ガンメタル」、銃架を「軍艦色2」で塗装して台座に接着しました。

軍艦旗

組み立て説明書では特に指示がありませんが、後部マストに伸ばしランナーでガフを追加。軍艦旗を取り付けました。

軍艦旗はキット付属のシールを使用し、切り出して半分に折った後、グレーの部分を切り取って使用しました。数カ所を曲げて、風にはためいている雰囲気を出しました。

細部の塗装

すでにある程度ウェザリングを行っていますが、さらに色を加えてみました。まず船体側面にクレオスウェザリングカラーWC08「ラストオレンジ」で錆を追加。

また、艦橋、主砲塔などの上面にWC05「マルチホワイト」を薄く塗って、各部の上面が若干明るくなるように調整しました。

7.5m内火艇の防舷材を塗り忘れていたので、タミヤエナメル塗料XF-64「レッドブラウン」で筆塗しました。

完成しました!

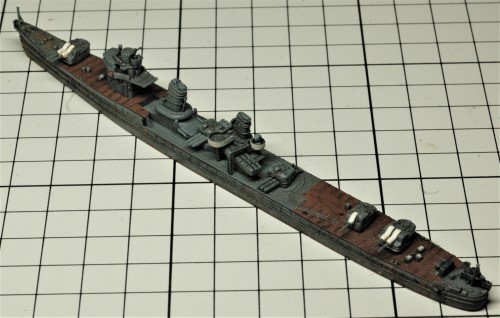

「初春1942」として完成

「駆逐艦 初春」が完成しました!

舷窓を開口しました。そして、第2煙突の横に対空兵装として40㎜単装機銃を装備、艦尾には爆雷投下軌条も装備した状態としました。

製品名は「初春1941」ですが、「初春」がこの姿になったのは、1942年後半頃と思われます。

1941年の姿とするためには、艦尾の爆雷投下軌条を接着しないほうがよさそうです。その場合は、位置決め用の四角い穴を埋めておく必要があります。

エッチングパーツや真鍮線などを使わずに製作しましたが、新艦船装備セットやナノドレッドのパーツも違和感なく馴染みました。

各部に繊細なモールドが施されたリアルなキットでした。

同時に「子日1933」も製作中

艦載艇を駆逐艦2隻分製作したのは、同時に「子日1933」も製作していたためです。各部を組み立て、塗装もある程度行いました。

次回は「子日1933」を製作します。

続く

おまけ:子猫の大福さん(15) 手術から帰ってきました。

![]() 大福さん、お帰り!無事に帰ってきて、良かったね。

大福さん、お帰り!無事に帰ってきて、良かったね。

![]() 動物病院では、2針縫ったと言われたのだ。抜糸は1週間後なのだ。

動物病院では、2針縫ったと言われたのだ。抜糸は1週間後なのだ。

![]() それまで何か気を付けないことはありますか?

それまで何か気を付けないことはありますか?

![]() ウム。縫ったところをなめたりしないようにするため、エリザベスカラーを装着しないといけないのだ。

ウム。縫ったところをなめたりしないようにするため、エリザベスカラーを装着しないといけないのだ。

![]() それでは、さっそく装着して・・・ムムム、随分嫌がりますね!

それでは、さっそく装着して・・・ムムム、随分嫌がりますね!

![]() 食事の時以外はずっと装着していないといけないのだが・・・これは大変だ!

食事の時以外はずっと装着していないといけないのだが・・・これは大変だ!

![]() 寝るときはどうするのですか?

寝るときはどうするのですか?

![]() 寝るときも着けたままにしないといけないのだ・・・

寝るときも着けたままにしないといけないのだ・・・

![]() 何とかならないのですか・・・?

何とかならないのですか・・・?

![]() ウーム、慣れてもらうしかないようだね・・・

ウーム、慣れてもらうしかないようだね・・・

![]() がんばれ、大福さん・・・

がんばれ、大福さん・・・

コメント