映画「シャイニング」の冒頭に黄色い「VWビートル」が登場します。

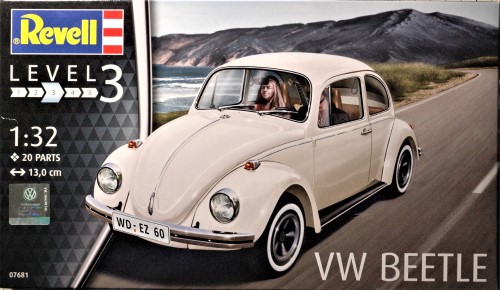

映画の画面で軽快に走る「VWビートル」を見ていたら、「VWビートル」のプラモを製作したくなりました。そこで、今回よりレベルの1/32「VWケーファ(ビートル)」を製作します。

VW1200?

前回の記事で、レベル1/32「VWケーファ(ビートル)」は角形バンパーを装備したVW1200と推定しました。前回参照した「ネコ・ヒストリック・カー・ブックス4フォルクスワーゲン」をさらに調べてみました。

1967年の時点でビートルには「VW1300」と「VW1500」の2タイプに、廉価版ともいえる「VW1200」が加わり、3タイプがラインナップされていました。

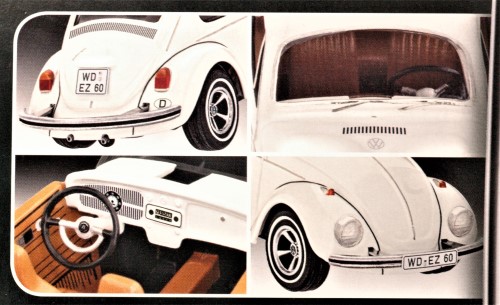

1968年のモデルからは、「VW1300」と「VW1500」に対して、次のような変更が加えられました。

- バンパーが「鉄道線路」と呼ばれる頑丈なタイプに変更された。

- 右側のフロントクウォーターパネルに給油口が設けられた。

- テールランプ・ハウジングが三角形の大型のものに変わった。

一方、1972年に「VW1200」に加えられた変更は

- バンパーがプレスの1本バンパーに変わった(黒に塗装された)

- テールランプ・ハウジングがVW1303と同じ大型のものに変わった。

- フロントフェンダーの楕円型オーナメント・グリルが廃止された。

- フロントフェンダー上のターンシグナルの位置が変更された。

ということが分かりました。

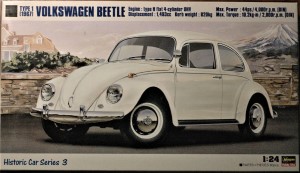

レベルのキットは「鉄道線路」バンパーと三角形のテールランプ・ハウジングを装備しています。

また、右側フロントクウォーターパネルに給油口の蓋も彫刻されています。

従って、キットの「ビートル」は、1968年以降に生産された「VW1300」または「VW1500」と考えて良いと思います。

![]() 資料はきちんと読みましょう。

資料はきちんと読みましょう。

![]() すまん。反省。

すまん。反省。

レベル1/32の「ビートル」

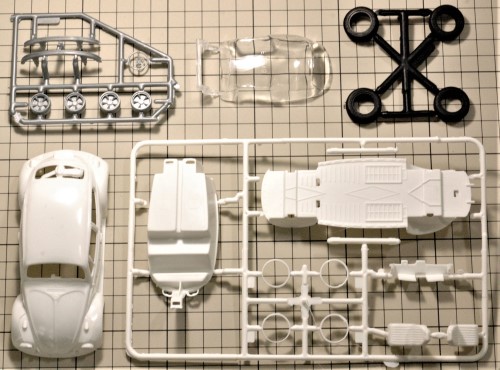

キットの内容を確認してみます。1/32ということで、部品点数も少なく、非常にシンプルです。

クリアパーツは窓ガラスの部分のみ、メッキパーツも入っていませんが、タイヤは軟質樹脂が使用されています。

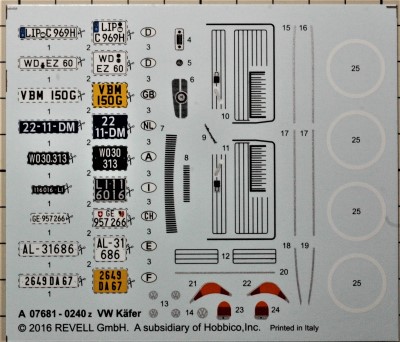

一方、デカールはナンバープレート用が数種類、内装やホイールに貼るものも用意されていて、なかなか充実しています。

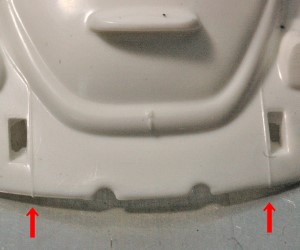

ボディ各部には、バリやパーティングラインが目立ちます。

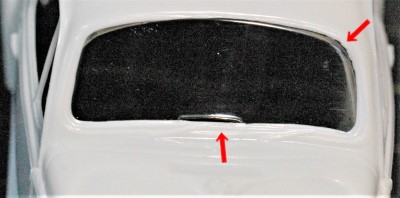

フロントフェンダーのパーティングラインは、むしろ段差といった方が良いレベルです。また、リアウィンドウの枠もヨレています。入念に処理する必要がありますね。

このキットを、以下の方針で製作していきます。

- 映画「シャイニング」のイメージで、黄色いビートルとする。

- キットが再現していると思われる「鉄道線路バンパー装備型」のまま製作する。

- ボディをきれいに整え、ヘッドライトのクリア化を行う。

では、製作開始します!

ヘッドライトのクリア化

今回は、以前購入しておいたモデルファクトリーヒロの「ライトレンズ&メーターレンズセット」を使用することにしました。レンズのカットの彫刻が入った部品が含まれており、とてもリアルです。

「ライトレンズ&メーターレンズセット」の部品B2が、カットのパターン、サイズともぴったり合いそうです。

ヘッドライト・トリム(枠の部分)にパーティングラインが走っています。当初は、やすりで削って、形を整えようと思いましたが、いっそのこと、ここも別部品にしてしまうことにしました。

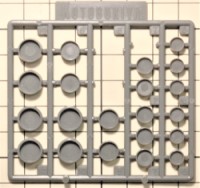

使用したのは、コトブキヤのモデリングサポートグッズPC110「丸ノズルL」です。直径7mmのものがちょうどよいサイズです。

ボディに成型されたヘッドライトを削り取る必要があります。真ん中にドリルで穴を開け、やすりで広げました。(もう後には引けません。)

さらにモーターツール、やすりを使用して、ヘッドライト取り付け部分に穴を開けました。

穴のサイズを調整して、コトブキヤのパーツがぴったりはまるようにしました。

ボディの整形

初めに、フェンダーなどのパーティングラインをデザインナイフとやすりで削りました。段差がきつい部分には瞬間接着パテを塗布して、凹んでいる側を埋めました。

ボディ先後端にある2本のラインは、実車にもある継ぎ目ですので、そのまま残しました。

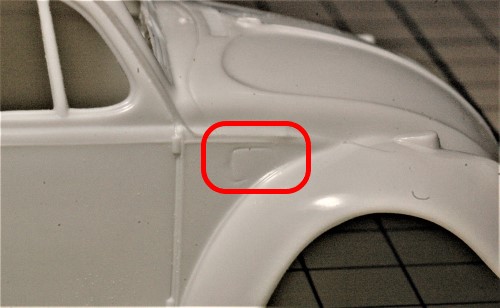

エンジンリッド上端のボディとの継ぎ目の部分にパーティングラインがあり、その周辺の彫刻が乱れています。

エンジンリッドの上端のスジボリを掘り直し、やすりで周辺の形を整えました。

スジボリの彫り直しに使用したのは、クレオスの「ラインチゼル」です。直線部分は0.3mmのブレードを、両端の丸くなっている部分はニードルを使用しました。

ボディ前側面とトランクリッドの間に、エッチングノコとデザインナイフを使用してスジボリを追加しました。

フロントウィンドウ、リヤウィンドウの枠をやすりで整えました。フロントウィンドウには、ワイパーが彫刻されています。ワイパーを削り落とさないように注意して作業しました。

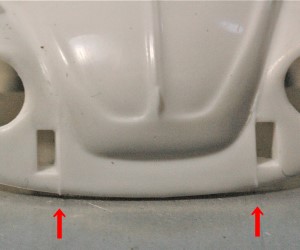

シャシーを固定するため、ボディ後ろ下の丸い穴の部分にマフラーを通すようになっています。

実車ではこのような構造にはなっていません。実車に合わせて穴の下側の枠を削り落としました。

ゴッドハンドの「紙ヤス!磨」を使用して、つやが出るまでボディを磨きました。

ヘルキャットのライトのクリア化でも紹介しましたが、ゴッドハンドの「紙ヤス!磨」は2000番、4000番、6000番、8000番、10000番の5枚のやすりのセットです。

以前発売されていたものは4000番以上の4枚セットでしたが、調べてみたら2000番が追加されていました。2000番から順に磨いていき、最後に10000番で磨くことで、やすり掛けしたクリアパーツの透明感も復活できます。水研ぎがおすすめです。

窓ガラスの部品がボディに合わない!

ボディに窓ガラスを組み合わせてみましたが、フロントウィンドウにどうやっても隙間ができてしまいます。

ドアの三角窓のガラスも少し内側に来てしまい、ぴったり合いません。

このタイプのビートルの窓ガラスは、リヤウィンドウ以外は平面、リヤウィンドウも2次曲面で対応できるはずです。透明板を切り出して対処することにします。

ボディの加工にえらく手間がかかってしまいましたが、これはこれで楽しいです。次回はボディの塗装、窓ガラスの処理、内装の製作などを行う予定です。

つづく。

コメント