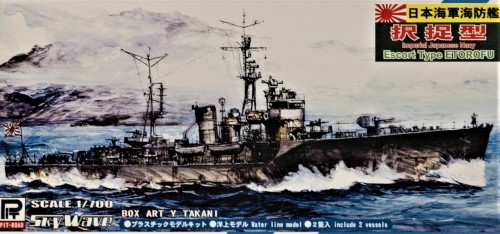

以前製作したピットロード1/700「択捉型海防艦」を紹介します。

択捉型海防艦

択捉型海防艦は、南方資源確保、兵員輸送などのための輸送船団を護衛する目的で建造された、いわゆる護衛艦です。日米の関係が悪化し、開戦もやむなしとなる状況で、急遽開発することとなり、既存の占守型海防艦を基に設計されました。

占守型海防艦は、全長78mの小型艦でありながら、かなり凝った設計がなされていたようで、量産性は高くなかったようです。大量に必要となる海防艦へのニーズに応えるため、最小限の簡素化を行い建造されたのが択捉型海防艦です。

択捉型海防艦は14隻が建造されました。太平洋戦争の戦況が悪化するにつれ、海防艦のニーズも高まり、より対空、対潜水艦能力を高めつつ、量産性も高めた型の海防艦が次々に建造されました。

ピットロードの択捉型海防艦

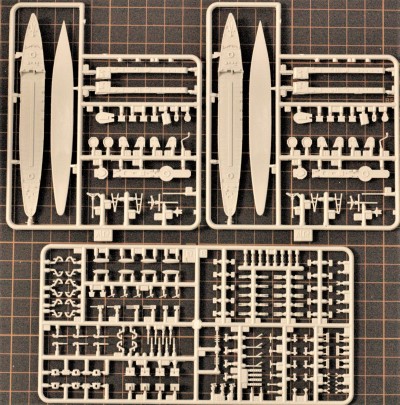

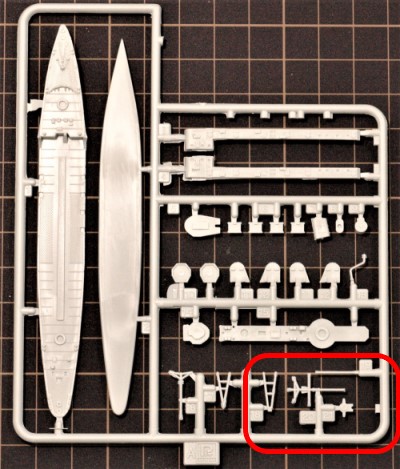

ピットロードの他の海防艦キットと同様に、ひと箱で2隻製作することができます。

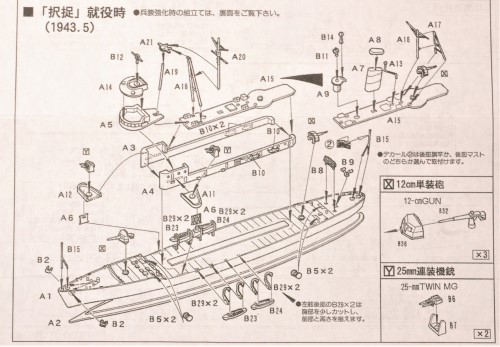

「就役時」または「兵装強化時」を選択できますが、就役時でも前部マストは電探装備用に改装された状態に組みあがるようになっています。

艦艇固有のランナーは2枚とも同じもので、三脚型マストの部品は用意されていません。

「就役時は三脚マストでは?」と思ってしまいますが、後期建造艦はこのような姿で竣工したようですので、間違いという訳でもなさそうです。

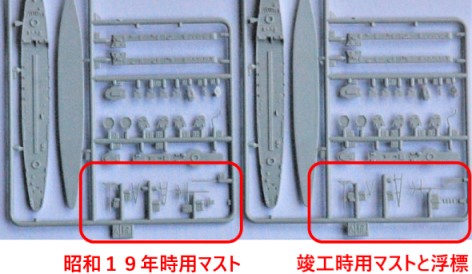

ちなみにピットロードからは、準同型艦の「占守型海防艦」も発売されています。「占守型海防艦」では、2種類のランナーが用意されていて、片方は三脚型マスト、(竣工時用マスト)もう一方は改修後のマスト(昭和19年時用マスト)を製作できるようになっています。

ピットロードの「占守型海防艦」は「択捉型海防艦」より後に発売された製品であり、前部マストが改良されている、ということのようですね。

「占守型海防艦」については以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

製作時のポイント

2隻とも就役時の状態で製作しました。以下の書籍を参考に1隻は標準的なタイプとして、もう1隻は主砲防盾、炊事所煙突を変更することで「佐渡」として製作しました。

まずマストについてですが、真鍮線、プラ材で作り直しました。前部マストを三脚型とすることで、前期建造艦として製作しました。

船体ですが、艦首に引けがあります。また、舷窓が再現されていません。

艦首の引けをパテで埋めました。また、舷窓は0.4㎜のドリルで開口しました。舷外消磁電路は装備していなかったようなので、取り付けていません。

艦尾には係船桁も取り付けました。

リノリウム甲板は、エアブラシでクレオスC9「ゴールド」を塗装した後、クレオスSC06「リノリウム色」を筆塗りしました。

占守型海防艦の製作時にいろいろと試しましたが、改めて見てみるとこの方法も悪くないと思いました。

上部構造物の天板の取り付け部分に継ぎ目、段差ができます。扉ごと整形してしまい、後で扉を追加しました。窓は大きいままで修正していません。

主砲の砲身は、途中の段差を再現するため、0.2㎜と0.3㎜のプラ棒を継ぎ足したものを使用しました。

2本の細いプラ棒を、中心軸をそろえつつ、まっすぐに接着するのは意外と難しかったです。占守型海防艦を製作した時は、段差の再現をあきらめて0.3㎜真鍮線を使用しました。

艦橋窓はエッチングメッシュに置き換え、機銃はファインモールドのナノドレッドシリーズのものに置き換えています。

ボートダビットはピットロードの「新艦船装備品セット2」に付属するものを使用しました。艦載艇はキットの部品です。

手摺、ラッタル、旗甲板や方位探知機などにエッチングパーツを使用しました。

択捉型海防艦「択捉」

昭和18年(1943年)時の「択捉」です。建造時の状態として製作しました。

昭和18年(1943年)5月竣工、終戦まで生き残りました。戦後復員輸送に従事した後、賠償艦としてアメリカに引き渡されました。

択捉型海防艦のネームシップなのですが、なぜか2番艦の「松輪」などより後に竣工したようです。

炊事所煙突を「H字型」としています。キットの部品の上部を切り取り、ウォーターラインの「小型艦兵装セット」に付属する炊事所煙突を継ぎ足して使用しています。

海面ベースも製作しました。左に旋回している状態としているので、海面に対して傾けて設置してあります。

海面ベースは、艦船模型スペシャルNo.64などを参考にして製作しました。

詳細は以下をご参照ください。

択捉型海防艦「佐渡」

昭和18年(1943年)時の「佐渡」です。こちらも建造時の状態として製作しました。

「佐渡」は昭和18年(1943年)3月、ネームシップの「択捉」より前に択捉型海防艦の3番艦として竣工しました。

昭和19年(1944年)8月に、マニラ湾口でアメリカの潜水艦により撃沈されてしまったようです。

「佐渡」は、以下の特徴がありました。

- 主砲防盾に天蓋がなかった。

- 炊事所煙突が「H字型」ではなく、キットの部品の形状だった。

主砲防盾は、キットの部品を加工して使用しました。これは資料(艦船模型スペシャルNo.45)の記述を参考にしました。

炊事室煙突ですが、キットには頂部が筒状になったものがセットされています。「H字型」の部品はセットされていません。キットの部品を使用してみようと思い、「佐渡」として製作しました。

資料(モデルアート増刊「帝国海軍潜水艦小型補助艦艇総ざらい」)の作例のページには、「佐渡」、「満珠」が筒状であったと書かれており、他の艦はいわゆる「H字型」だったようです。

「深海の使者」に「択捉」が登場しますよ。

海防艦「択捉」は、吉村昭さんの「深海の使者」に登場します。

ドイツから譲渡されたUボートⅨC型「U511」が、日本人の乗員により日本に回航される途中、「択捉」に捕捉される場面があるのです。

「深海の使者」は、第二次世界大戦中、同盟国である日本とドイツが、人員や物資の交換などの連携をとるために、潜水艦を活用しようとして苦闘した歴史が描かれています。

その背景となった国際情勢から、潜水艦を利用することになったいきさつ、どのような経緯をたどったのかまで、緻密な調査で描き出されており、圧巻の内容でした。

「択捉」は海面ベースに固定してしまいましたので、「佐渡」とUボートⅨC型を並べてみました。

全く異なる2隻なのですが、全長がほぼ同じなのが意外な感じがしました。

ご覧いただき、ありがとうございました。ピットロードの択捉型海防艦でした。

コメント