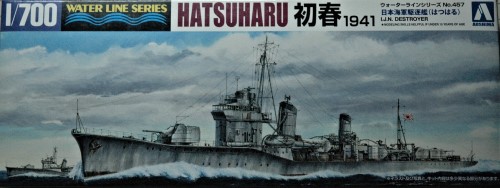

今回からアオシマ1/700の「日本海軍駆逐艦 初春1941」を製作します。

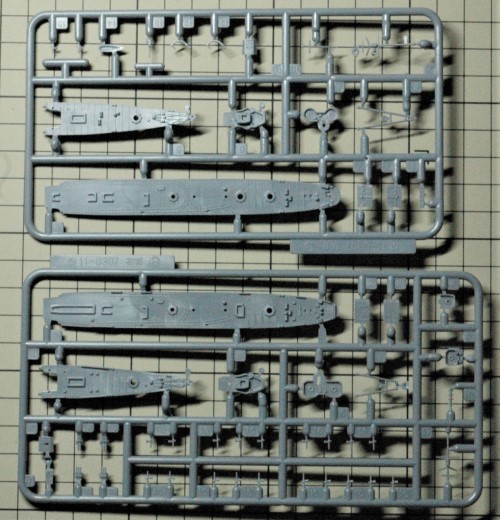

現在アオシマからは、4種類の初春型駆逐艦のキットが発売されています。初めに、キット内容を確認して製作方針を決めます。比較的新しく、各部が細かく再現されたキットですので、初心に帰ってエッチングパーツを使わずに製作してみようと思います。

アオシマ1/700のリニューアル版「初春型駆逐艦」について

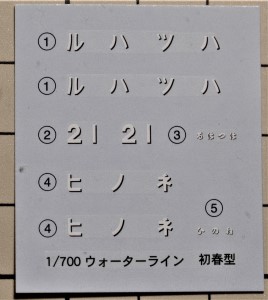

アオシマからは「初春型駆逐艦」として以下の4種類が発売されています。

- ウォーターラインNo.454「日本海軍駆逐艦 初春(はつはる)1933」

- ウォーターラインNo.455「日本海軍駆逐艦 子日(ねのひ)1933」

- ウォーターラインNo.457「日本海軍駆逐艦 初春(はつはる)1941」

- ウォーターラインNo.456「日本海軍駆逐艦 初霜(はつしも)1945」

製作に先立ち、これらを比較してみました。

「初春 1933」と「子日 1933」

「初春 1933」と「子日 1933」は、初春型駆逐艦が最初に作られた状態(竣工時)を再現しています。同型艦ということもあり、キット内容はほとんど同じです。

初春1933

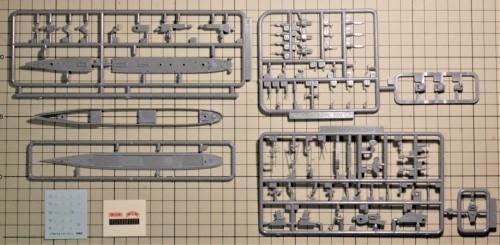

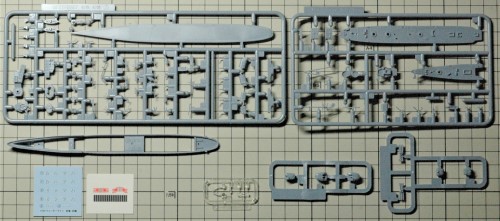

パーツ

子日1933

パーツ

異なる点は、艦橋のパーツです。「初春」と「子日」の微妙な違いを再現しています。

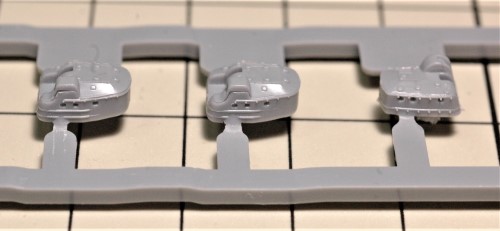

各部品には精密なモールドが施されています。特に主砲塔には、側面にもモールドが入っており、とてもリアルです。

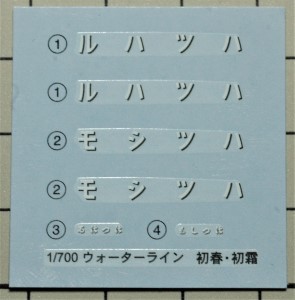

デカールは共通で、「初春」と「子日」の艦名と第21駆逐隊を表す数字「21」が含まれています。

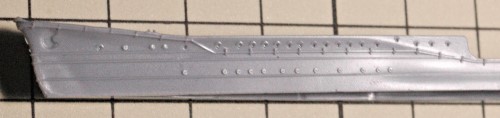

船体は一体成型で、窓の庇(ひさし)や外板の継ぎ目もモールドされていて、とてもリアルです。開戦前の状態ですので、舷外消磁電路はモールドされていません。

ちなみに竣工時の初春型駆逐艦は、その重装備がたたってトップヘビーとなり、傾斜復元性に大きな問題を残しました。

性能改善のために船体にバルジをつけたり、魚雷発射管を1基撤去したりしましたが、十分な性能を確保することはできませんでした。

キットの船体はバルジを装着する前の状態です。初春型駆逐艦の一番最初の状態が再現されているといえるでしょう。

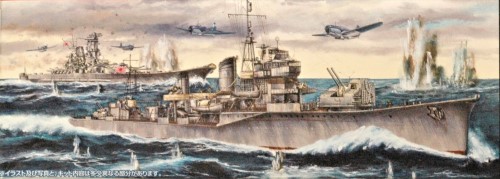

「初春 1941」と「初霜 1945」

傾斜復元性に大きな問題があった初春型駆逐艦は、武装の見直しや艦橋の小型化など、傾斜復元性を改善するための性能改善工事が施されました。そして、開戦後は戦況の悪化にともない、対空兵装の強化、一部の舷窓の閉塞などが随時行われ、次第にその姿を変えていきました。

アオシマの「初春 1941」は、性能改善工事を行った後の姿を再現しています。

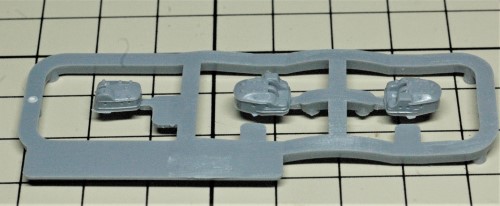

初春1941

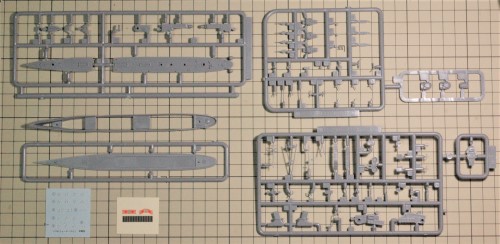

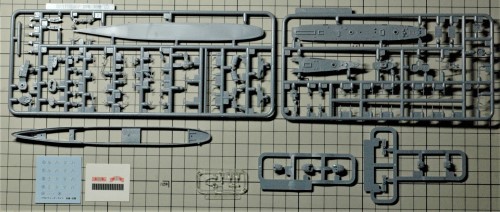

パーツ

また、「初霜 1945」は2番砲塔を撤去して対空兵装を大幅に強化し、戦艦大和の沖縄水上特攻に随伴した時の姿を再現しています。

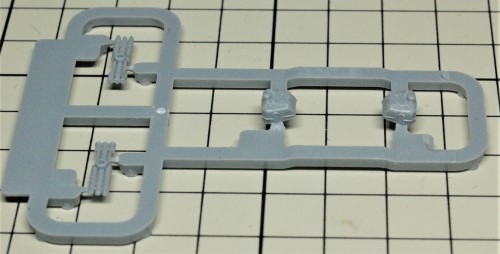

初霜1945

パーツ

「初春 1933」や「子日 1933」とは全く異なる部品構成で、共通なのは「小型艦兵装セット」と軍艦旗のシールのみです。

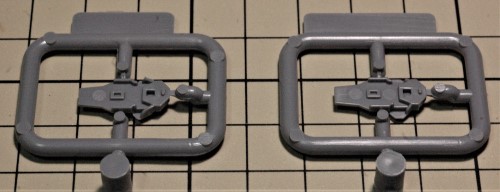

主砲塔は側面にもモールドが入っているものが用意されていますが、「子日1933」とは異なる部品です。

また、魚雷発射管のシールド部分にも、側面にもモールドが入っていて、とてもリアルです。

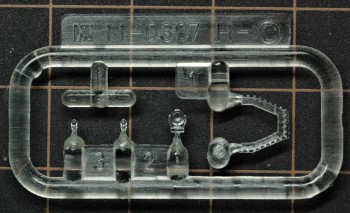

さらに、艦橋の窓や探照灯にはクリアパーツが用意されています。

デカールには「初春」と「初霜」の艦名が入っています。初春型3番艦の「若葉」が入っていないのが少し残念です。

「初春1941」と「初霜1945」で異なる部分は1つのランナーにまとめられています。

甲板も別部品が用意されています。「初春 1941」の甲板には2番砲塔の基部などが、「初霜 1945」の甲板には25㎜単装機銃のための防弾板などがモールドされていて、それぞれの特徴を再現するのに最適な内容です。

船体は「初春 1933」とは異なり、舷外消磁電路がモールドされたものが入っています。一部の舷窓は蓋で閉塞された状態が再現されています。

キットとしては、「初霜 1945」のほうが番号が若く、「初春 1941」は「初霜 1945」のパーツを流用して開発されたバリエーションキットのようです。先に発売された「初霜 1945」の船体を共用したため、開戦時のキットに舷窓が閉塞された船体が付属することになってしまったのでしょう。

太平洋戦争初期の初春型駆逐艦を製作するためには、蓋で閉塞された舷窓をどうするかがポイントになりそうです。(細かいことは気にせずにそのまま作ってしまうのも、もちろんありだと思います。)

製作方針

これまで見てきたキットのうち、「日本海軍駆逐艦 初春 1941」を製作します。

メーカーの気合が感じられる精密なキットなので、エッチングパーツや真鍮線は使わず、出来るだけキットのパーツを生かして製作することにします。

ただし、上で紹介した通り、船体が1941年の状態としてふさわしくないことが判明しました。そこで、蓋で閉塞された舷窓を加工して、閉塞されていない状態とすることにました。

舷外消磁電路なしで窓が閉塞されていない1933年版の船体を利用することも考えましたが、艦尾の部品構成が異なっており、そのままでは使えません。

「初春 1941」の甲板を「初春 1933」の船体に取り付けようとすると、甲板後端を一部削らないといけないのです。また、船体を使ってしまうと、「初春 1933」が1箱無駄になってしまいます。そのため、今回は「初春 1941」の船体を加工して使うこととしました。

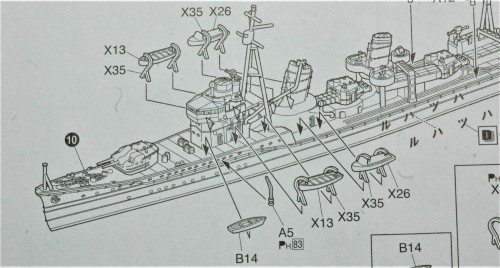

次に、艦載艇についてです。艦載艇とボートダビットは「小型艦兵装セット」のパーツを使用するように指定されています。

これらは他社の装備品セットのものを使用することにしました。

以上を踏まえて製作していくこととします。

製作開始

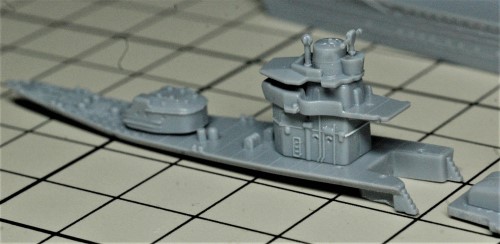

上部構造物の製作

組み立て説明書の指示に従って、艦橋から作り始めました。日曜日にほぼ1日作業して、煙突、魚雷発射管、後部甲板室などが形になりました。塗装の都合を考えつつ組み立て、甲板の上に並べてみました。

煙突基部や後部甲板室には、水密扉がモールドされた部品を接着します。パーツのすり合わせを慎重に行い、水密扉がモールドされた面に隙間が出来ないようにしました。

後部甲板室の前後には、部品の継ぎ目が出来てしまいます。瞬間接着剤をパテ代わりに使用し、やすりで削って平らにしました。

また、艦橋側面に横向きに走る細いラインのようなモールドが艦橋後面で途切れているので、伸ばしランナーを貼り付けて延長しました。

細かい部品が多かったので慎重に作業を行いました。

舷窓の加工

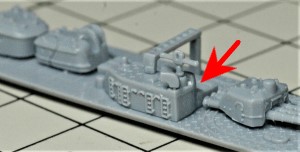

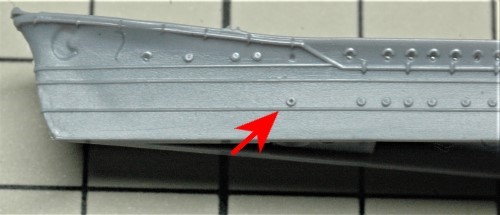

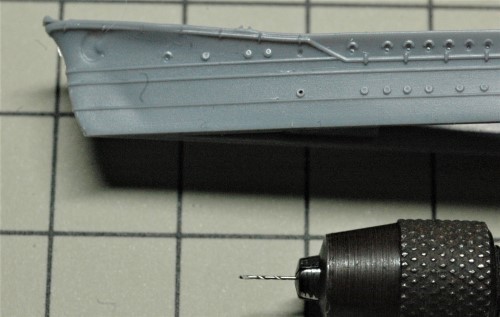

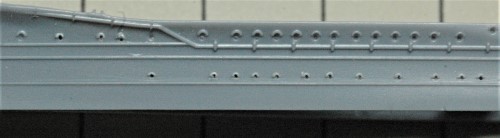

繰り返しになりますが、このキットの船体の舷窓には、庇(ひさし)のモールドが付いています。そのため、閉塞された舷窓を開口する場合は庇をどうにかしないといけません。そこで、以下の手順で船体を加工することにしました。

- 蓋の真ん中に針で印をつける。

- 印の位置に0.3㎜のドリルで穴を開ける。

- 蓋の下半分を削りとる。

試しに蓋を一つ加工してみました。

針で印をつけた状態

0.3㎜のドリルで穴を開けた状態

蓋の下半分を削り取った状態

もともと空いていた舷窓と比べると、若干小さいような気もしますが、思ったより手軽に加工することが出来ました。

艦首側の蓋をすべて加工しました。蓋つきのままよりは、違和感が減ったと思います。

今回はここまでとします。

久しぶりにプラモを作っている気分になった。

話が変わりますが、このキットを製作する前に、メビウスモデルの「ムーン・バス」を製作しました。

製作の終盤で月面をイメージしたディスプレイベースを製作したのですが、木に穴を開けたり、はんだ付けや粘土細工を行ったりといった工作が続きました。

これはこれで楽しかったのですが、プラモの製作とは少し異なる工作かもしれません。

【プラモ】メビウスモデル1/55「ムーン・バス」の製作(17)ディスプレイベースも完成、撮影しました。

「初春 1941」の製作を開始して、各部品を切り出して、やすりをかけて接着する、という工作を行っていたら、久しぶりにプラモを作っている気分になりました。

組み立て説明書に従って部品を組み立てていく、いわゆる普通のプラモ製作も、また楽しいですね。

続く

おまけ:子猫の大福さん(12) ドライブでの出来事

![]() 大福さんを連れてドライブしているのだ。カートのバッグを外した中に大福さんが入っているのだ。

大福さんを連れてドライブしているのだ。カートのバッグを外した中に大福さんが入っているのだ。

![]() 用事も済んだので、そろそろ帰りましょう。

用事も済んだので、そろそろ帰りましょう。

![]() ウム。バッグを後部座席に積み込んで、シュッパツなのだ~♪

ウム。バッグを後部座席に積み込んで、シュッパツなのだ~♪

![]() あれ、大福さん、やたらと「ニャァ、ニャァ」と鳴き始めましたよ!

あれ、大福さん、やたらと「ニャァ、ニャァ」と鳴き始めましたよ!

![]() さっき上げたごはんが足りなかったのかな?それとも、もしかしてトイレ?

さっき上げたごはんが足りなかったのかな?それとも、もしかしてトイレ?

![]() あ、バッグの隙間から大福さんの手が!!!

あ、バッグの隙間から大福さんの手が!!!

![]() なに、それはまずい・・・でも、運転に集中しなくては・・・

なに、それはまずい・・・でも、運転に集中しなくては・・・

![]() ぅわ~、まずい、大福さんの手がぁ~

ぅわ~、まずい、大福さんの手がぁ~

![]() がんばれ、赤トマト君!もうすぐ家に到着するぞ!

がんばれ、赤トマト君!もうすぐ家に到着するぞ!

![]() 家にたどり着きましたね・・・ふぅ、何とか抑えきりました。

家にたどり着きましたね・・・ふぅ、何とか抑えきりました。

![]() さぁ、大福さん、出ておいで。

さぁ、大福さん、出ておいで。

![]() バッグから出てきましたよ・・・あれ、おとなしいですね。

バッグから出てきましたよ・・・あれ、おとなしいですね。

![]() バッグから外に出たかっただけのようだね。

バッグから外に出たかっただけのようだね。

![]() よかった、よかった・・・

よかった、よかった・・・

コメント