月面をイメージしたディスプレイベースも完成しました!

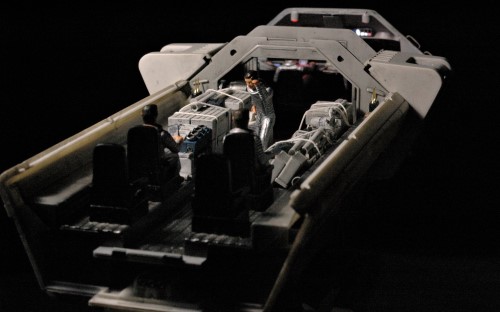

黒いフェルトを背景に撮影を行ってみました。

ディスプレイベースの製作について説明します。

ディスプレイベース(続き)

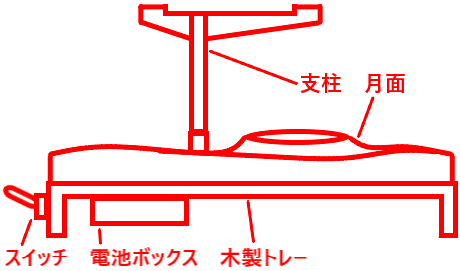

100円ショップで購入した木製トレーに月面と支柱を追加してディスプレイベースを製作しました。

支柱は真鍮パイプで作成し、内部に導線を通しました。2.5㎜のDCプラグとDCジャックを介することで、取り外し可能としました。

前回は月面を途中まで製作しました。

月面の塗装(続き)

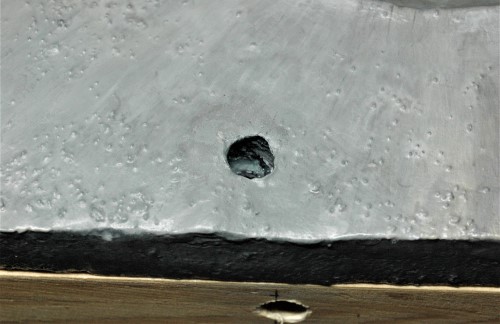

月面は以下の手順で製作しました。

- スタイロフォームを削ってクレーターのくぼみなどを作った。

- 木工パテ、造形粘土、鉄道模型用バラストで月面の形を製作。

- タミヤ水性アクリル塗料で下塗りした後、アクリル絵の具を筆塗した。

アクリル絵の具を乾燥させようとして日向に置いたところ、クレーターにふくらみが出来てしまいました。

内部がどうなっているのか確かめるため、デザインナイフで切り開いてみました。すると・・・

塗膜が風船のように膨らんでいました。どうやら内部に気泡が出来ていて、日光で加熱されて膨らんでしまったようです。

指で元の位置に戻し、スプーンの柄をこすりつけてみたら、あまり目立たなくなりました。ただし、近くで見ると、ひび割れのような状態です。

念のため、水を含ませて柔らかくした造形粘土を塗りつけて、ひび割れ部分とその周囲を覆いました。

粘土が固まったところで、アクリル絵の具で色を塗りました。

何とか補修できました。

木製トレーと月面の加工

木製トレーに2.5㎜DCジャックとトグルスイッチを取り付けるため、8㎜木工ドリルで穴を開けました。

次に、木製トレーに月面をあてがい、2.5㎜DCジャック用の穴に合わせて、8㎜木工ドリルで穴を開けました。穴の周囲が少し欠けてしまったので、水を加えて柔らかくした造形粘土を盛り付けて形を整えました。

粘土を盛り付けた部分とその周囲をアクリル絵の具で塗りました。

試しに2.5㎜DCプラグを取り付けてみたら、上手く収まりました。これで支柱を取り外し式にできそうです。

これで月面の加工も完了しました。最後にクレオスの「Mr.プレミアムトップコートつや消し」を吹き付けました。

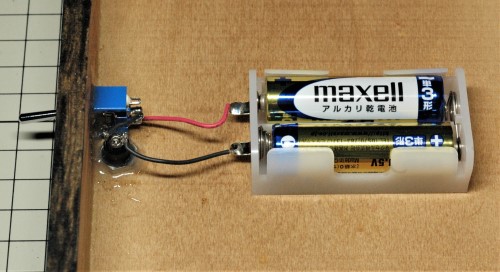

一方、木製トレーには2.5㎜DCジャックとトグルスイッチを取り付けました。DCジャックはナットで固定した後、エポキシ系接着剤で周囲を固めました。また、トグルスイッチはエポキシ系接着材で固定しました。

さらに木製トレーの真ん中あたりに穴を開けて、電池ボックスをねじ止めしました。エポキシ系接着剤も塗っておき、ねじと接着剤でしっかりと固定しました。

そして、スイッチ、DCジャック、電池ボックスの各端子の間に導線をはんだ付けしました。

木製トレーをアクリル絵の具の「アイボリーブラック」で塗り、トグルスイッチのねじ部分にナットを取り付けました。そして、エポキシ系接着剤で月面を接着しました。

これで台座部分が完成しました。

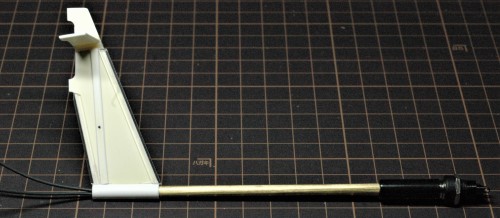

真鍮パイプで支柱を作成

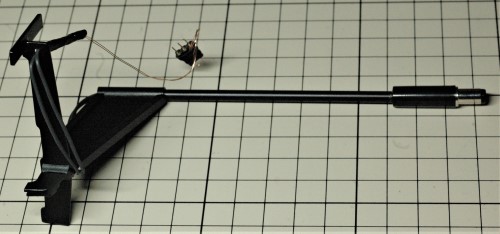

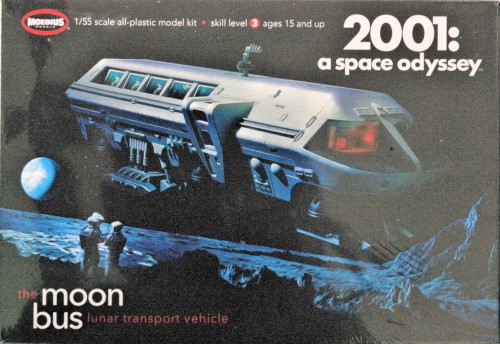

支柱は真鍮パイプの先端に「ムーン・バス」を乗せる支持部を取り付けて製作しました。

目立てやすりを用いて、4㎜径の真鍮パイプから12㎝の長さのものを切り出しました。これを支柱本体として使います。

真鍮パイプの片方の端には、2.5㎜DCプラグを取り付け、中に導線を通します。

真鍮パイプはやすりをかけて錆を落とし、メタルプライマーを筆塗しました。また、2.5㎜DCプラグの端子に導線をはんだ付けして真鍮パイプと組み合わせると、導線が真鍮パイプと干渉してしまいます。そこで、真鍮パイプに切れ込みを入れました。

2.5㎜DCプラグの端子に導線を2本はんだ付けしました。

絶縁のため、DCプラグの端子をセロハンテープで覆い、DCプラグに真鍮パイプを組み合わせました。そして、外れないようにするため、接合部分にセロハンテープを巻きました。

そして、DCプラグのカバーを取り付けました。真鍮パイプにセロハンテープを巻いておくことで、DCプラグのカバーがぴったりとはまり、真鍮パイプがしっかり保持されました。

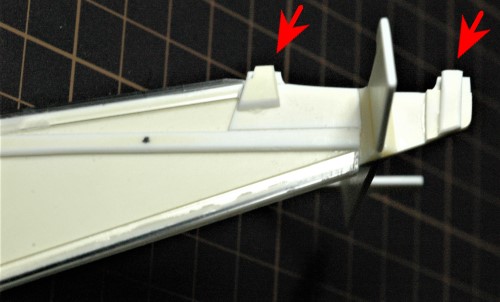

支柱先端に支持部を追加

真鍮パイプのもう一方の端には、「ムーン・バス」を乗せる支持部を追加しました。

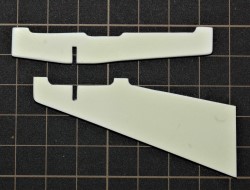

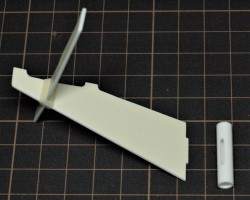

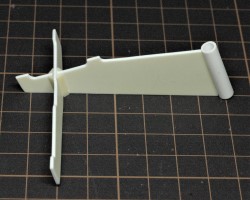

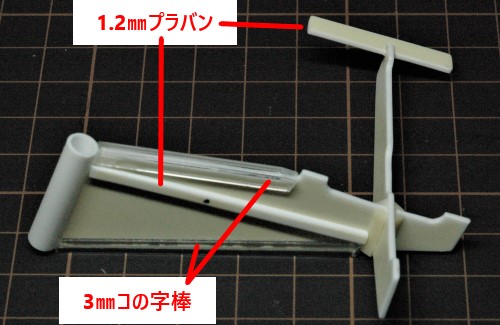

まず、1.2㎜のプラバンから2枚の板を切り出しました。これを十字に組み合わせて、大雑把な形状を作りました。組み合わせた部分はタミヤの3㎜三角棒で補強しました。

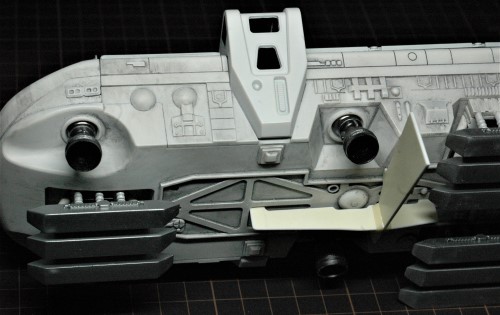

この支持部の上に「ムーン・バス」を乗せます。「ムーン・バス」の下面のモールドにぴったり合うようにプラバンの形を整えました。

真鍮パイプと接合するため、エバーグリーンの「プラボウ パイプ 直径5.5㎜」を取り付けました。プラパイプに溝を彫り、支持部の形状を凸型に削り込んで、組み合わせて接着しました。

真鍮パイプに仮止めして「ムーン・バス」を乗せてみたら、プラバンがたわんで不安定でした。また、特に機首側の支持部の位置がずれやすいことが分かりました。そこで、1.2㎜プラバン、3㎜コの字棒で補強しました。

出来上がったものを瞬間接着剤で真鍮パイプに接着しました。

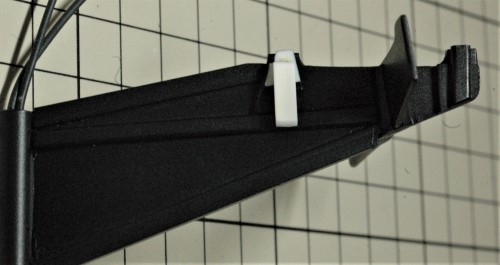

支柱を台座部分に取り付け、「ムーン・バス」を乗せてみましたが、まだ支持部と「ムーン・バス」がずれやすいことが分かりました。そこで、「ムーン・バス」の左右を支持する部分にプラバンを足し、下面のモールドと噛みあようにしました。

これで、「ムーン・バス」を乗せた時にずれにくくなりました。そこで、いったんクレオスC92「セミグロスブラック」で塗装しました。(写真を撮り忘れてしまいました。)

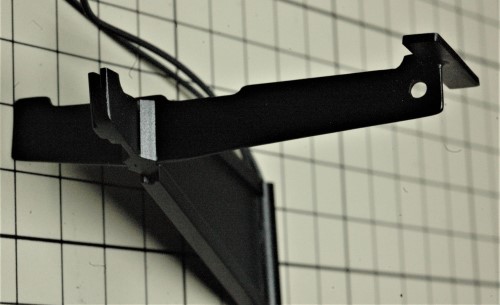

配線を固定

次に配線を行いました。台座部分の電池ボックスから、支柱を経由して「ムーン・バス」本体に3.0Vを供給します。「ムーン・バス」の側面には、ピンソケットを取り付けてあるので、ここに配線を接続します。

真鍮パイプの支柱の先端から出ている導線を機首側で保持するため、支柱の支持部に2.5㎜の穴を開けました。銅線の直径がおよそ1.2㎜なので、この穴に2本の銅線を通すことが出来ます。

また、支持部の途中に導線をひっかけるためのプラバンを接着しました。(接着面の塗料をやすりで削り落としておきました。)

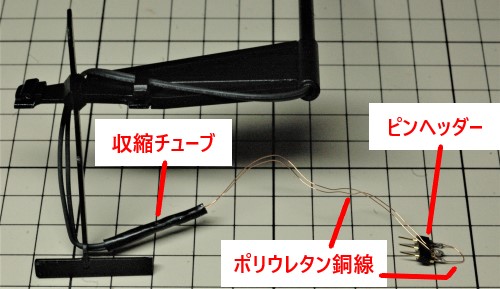

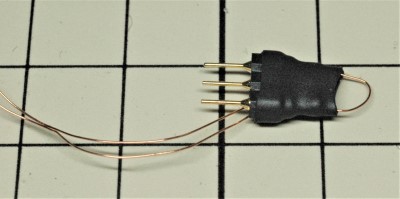

改めて支柱を「セミグロスブラック」で塗装しました。そして、銅線を所定の位置に収め、収縮チューブに通してピンヘッダーにはんだ付けしました。ピンヘッダーは左右のピンをプラス、真ん中のピンをマイナスに接続しました。

ピンヘッダーに収縮チューブをかぶせ、「ムーン・バス」に接続したり取り外したりするときにポリウレタン銅線が外れないようにしました。

これで支柱も完成しました。

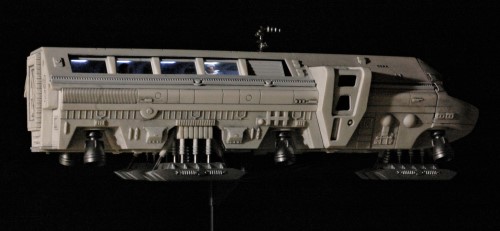

台座部分に支柱を取り付け、「ムーン・バス」を乗せてみました。

スイッチをONしたら、無事にLEDが点灯しました。

撮影

黒いフェルトをバックに撮影を行いました。

映画のイメージを再現するため、コックピットを赤く照らすようにしました。また、キャビンスペースのLEDは組み込むだけで映画と同じく青白く光りました。

天井の蛍光灯のような照明にLEDを組み込むのには、大変苦労しました。高輝度白色LEDを組み込んだおかげで、部屋を暗くすると明るく光ります。

機体後面は取り外し可能としました。サンドイッチのおじさんの手が天井に届いていないですね・・・

さらに、天井を外して内部を見ることもできるようにしました。荷物はキットのパーツを使わず、映画の画面を参考にそれらしく自作しました。

コックピットの上部に、赤い照明を配置しました。インパネの計器類やスイッチ類も光ります。全て高輝度白色LEDを組み込んでおり、色セロファンを重ねて色を変えています。

やっと「ムーン・バス」が完成しました。途中、どうなることかと思いましたが、無事に完成させることが出来ました!

無事にLEDを組み込むことが出来ました。機体内部の荷物などを作り込み、ディスプレイベースも自作して、とても楽しむことが出来ました。でも、完成してしまうと、ちょっと寂しいかも・・・

おまけ:子猫の大福さん(11) ドライブに連れて行ってください。

![]() 今日は大福さんを連れて、ドライブなのだ!大福カートも持っていくぞ!

今日は大福さんを連れて、ドライブなのだ!大福カートも持っていくぞ!

![]() 結構大きいですが、クルマに乗せることはできますか?

結構大きいですが、クルマに乗せることはできますか?

![]() ウム。実はこのカートは、バッグを外すことが出来るのだ。

ウム。実はこのカートは、バッグを外すことが出来るのだ。

![]() ゥオ~ゥ!

ゥオ~ゥ!

![]() そして、カート部分は折りたたむこともできるのだ。

そして、カート部分は折りたたむこともできるのだ。

![]() ワォ~ゥ!

ワォ~ゥ!

![]() バッグの部分は、キャリーバッグとしても使えるぞ!

バッグの部分は、キャリーバッグとしても使えるぞ!

![]() これは便利ですね!

これは便利ですね!

![]() それでは、大福さんを乗せてシュッパーツ!

それでは、大福さんを乗せてシュッパーツ!

![]() またね!

またね!

コメント