![]() プラモにLEDを組み込む時に苦労するのが、配線や電池などの組み込みなのだ。

プラモにLEDを組み込む時に苦労するのが、配線や電池などの組み込みなのだ。

![]() マックスファクトリーの「ダグラム」を作った時も苦労していましたね。

マックスファクトリーの「ダグラム」を作った時も苦労していましたね。

![]() そうなのよ。ボタン電池を組み込んだのだが、限界に近かったのだ。

そうなのよ。ボタン電池を組み込んだのだが、限界に近かったのだ。

![]() そのあたり、じっくり見せてください。

そのあたり、じっくり見せてください。

電池ボックスをどこに配置するのか?

![]() 本題に入る前に、LEDの回路についておさらいしておくのだ。

本題に入る前に、LEDの回路についておさらいしておくのだ。

![]() はい。このブログで製作しているプラモの場合は、主に高輝度白色LEDを3Vの電源につないで使用しているのでしたね。

はい。このブログで製作しているプラモの場合は、主に高輝度白色LEDを3Vの電源につないで使用しているのでしたね。

![]() ウム。そして電流制限用の抵抗は0Ω、すなわち抵抗を付けずに製作しているのだ。

ウム。そして電流制限用の抵抗は0Ω、すなわち抵抗を付けずに製作しているのだ。

![]() 「3Vの電源」は、例えば単三乾電池2個を直列につなぐのでしたね。

「3Vの電源」は、例えば単三乾電池2個を直列につなぐのでしたね。

![]() そうだね。そして電池を格納するための電池ボックスをどこに置くのか・・・意外とこれで悩んだりするのだ。

そうだね。そして電池を格納するための電池ボックスをどこに置くのか・・・意外とこれで悩んだりするのだ。

中に組み込む。

![]() 大きなプラモの場合は、電池ボックスを内部に組み込むことが出来ますね。

大きなプラモの場合は、電池ボックスを内部に組み込むことが出来ますね。

![]() ウム。そして、プラモの大きさに合わせて、様々なサイズの電池を組み込んでいるのだ。

ウム。そして、プラモの大きさに合わせて、様々なサイズの電池を組み込んでいるのだ。

![]() では、いろいろなサイズの電池を組み込んだ例を見ていきましょう。

では、いろいろなサイズの電池を組み込んだ例を見ていきましょう。

単三乾電池2個の例

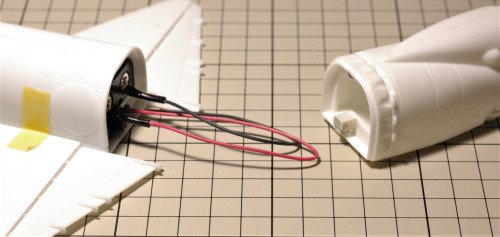

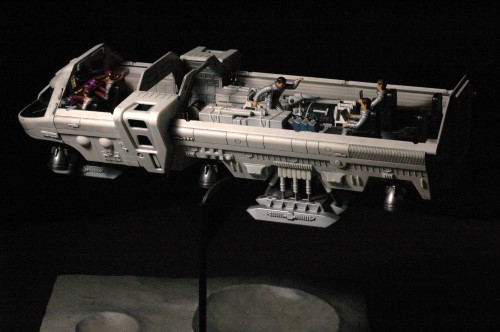

![]() まず単三乾電池2個を組み込んだ例だが、メビウスモデルの「オリオン号」を見てみよう。

まず単三乾電池2個を組み込んだ例だが、メビウスモデルの「オリオン号」を見てみよう。

![]() 「オリオン号」では、偶然にも胴体に電池ボックスがぴったりおさまったのでしたね!

「オリオン号」では、偶然にも胴体に電池ボックスがぴったりおさまったのでしたね!

![]() 電池ボックスの下にスイッチを配置するスペースもあり、とてもコンパクトに収まったのだ。

電池ボックスの下にスイッチを配置するスペースもあり、とてもコンパクトに収まったのだ。

![]() 電池の交換はどうするのですか?

電池の交換はどうするのですか?

![]() 胴体後部をネオジム磁石で接続するようにしておいたので、取り外して電池を交換するのだよ。

胴体後部をネオジム磁石で接続するようにしておいたので、取り外して電池を交換するのだよ。

![]() スイッチも胴体後部を取り外して操作するのですね。

スイッチも胴体後部を取り外して操作するのですね。

![]() 「オリオン号」については以下をご覧ください。

「オリオン号」については以下をご覧ください。

【プラモ】メビウスモデル1/160「スペースクリッパー オリオン号」(新しいタブで開きます。)

LR44を2個組み込んだ例

![]() 「オリオン号」より内部のスペースが少ない場合はボタン電池を使用する、という方法もある。

「オリオン号」より内部のスペースが少ない場合はボタン電池を使用する、という方法もある。

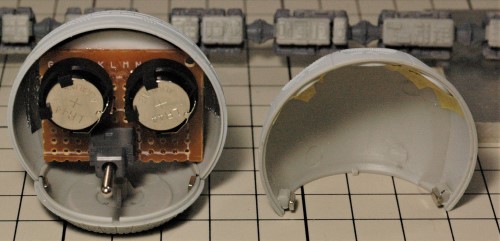

![]() メビウスモデルの「ディスカバリー号」では「LR44」を2個組み込みましたね。

メビウスモデルの「ディスカバリー号」では「LR44」を2個組み込みましたね。

![]() ウム。「ディスカバリー号」でも船体の一部をネオジム磁石で着脱式にしたのだ。

ウム。「ディスカバリー号」でも船体の一部をネオジム磁石で着脱式にしたのだ。

![]() スイッチ操作や電池交換は船体の一部を取り外して行うのですね。

スイッチ操作や電池交換は船体の一部を取り外して行うのですね。

【プラモ】メビウスモデル1/350「ディスカバリー号」(新しいタブで開きます。)

CR1220を組み込んだ例

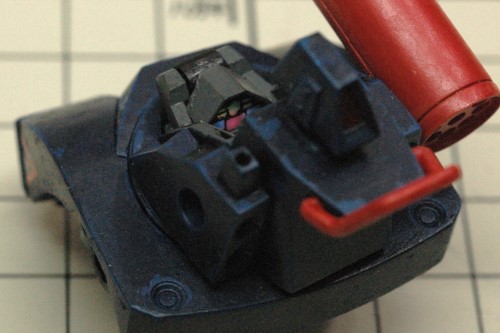

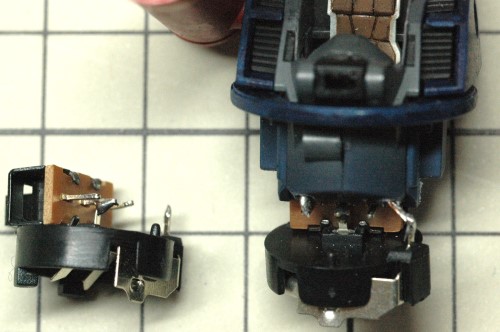

![]() 冒頭で紹介したマックスファクトリーの「ダグラム」の場合はどうだったのですか?

冒頭で紹介したマックスファクトリーの「ダグラム」の場合はどうだったのですか?

![]() さらにスペースが少なくて、「LR44」を2個組み込むことも出来なかったのだ。

さらにスペースが少なくて、「LR44」を2個組み込むことも出来なかったのだ。

![]() へぇ、そうだったのですか!じゃぁどうしたのですか?

へぇ、そうだったのですか!じゃぁどうしたのですか?

![]() 電池1個で3Vを供給できる「CR1220」を使ったのさ。

電池1個で3Vを供給できる「CR1220」を使ったのさ。

![]() 小さいスライドスイッチと組み合わせて、何とか「ダグラム」の内部に収めることが出来たよ。

小さいスライドスイッチと組み合わせて、何とか「ダグラム」の内部に収めることが出来たよ。

![]() スイッチの操作と電池交換は首を引っこ抜いて行うのですね。

スイッチの操作と電池交換は首を引っこ抜いて行うのですね。

![]() 胴体内部にコックピット下部(首の下の部分)も収まるので、意外と使える空間が少ないのですね。

胴体内部にコックピット下部(首の下の部分)も収まるので、意外と使える空間が少ないのですね。

![]() ウム。胴体内部にほとんど隙間がなかったのだが。パーツの内側を削り込んで、何とか収まるようにしたのだ。

ウム。胴体内部にほとんど隙間がなかったのだが。パーツの内側を削り込んで、何とか収まるようにしたのだ。

![]() これより小さくするには、スイッチをより小型のものに交換するぐらいしかできなさそうですね。

これより小さくするには、スイッチをより小型のものに交換するぐらいしかできなさそうですね。

![]() 操作のしやすさも考えると、このサイズがほぼ限界ではないかと思うのだ。

操作のしやすさも考えると、このサイズがほぼ限界ではないかと思うのだ。

![]() 製作中の「ダグラム」については、以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

製作中の「ダグラム」については、以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

【プラモ】マックスファクトリー 1/72「コンバットアーマー ダグラム」新旧作り比べ(3)スイッチと電池ボックスの組み込み

外に配置する。

![]() プラモが小さい場合や、内部にスペースがない場合は電池ボックスを外に置くのですね。

プラモが小さい場合や、内部にスペースがない場合は電池ボックスを外に置くのですね。

![]() ウム。この場合は、電池ボックスとプラモの接続についても考えないといけなくなるのだ。

ウム。この場合は、電池ボックスとプラモの接続についても考えないといけなくなるのだ。

![]() では、電池ボックスを外に置く場合も見ていきましょう。

では、電池ボックスを外に置く場合も見ていきましょう。

小さなプラモの場合

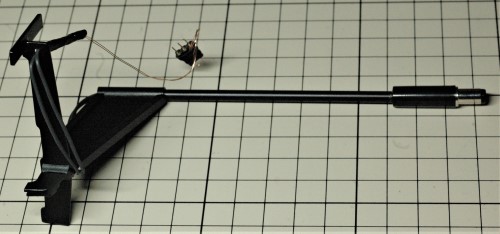

![]() 小さいプラモの例はバンダイのビークルモデルですね。

小さいプラモの例はバンダイのビークルモデルですね。

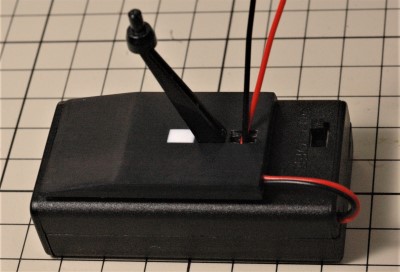

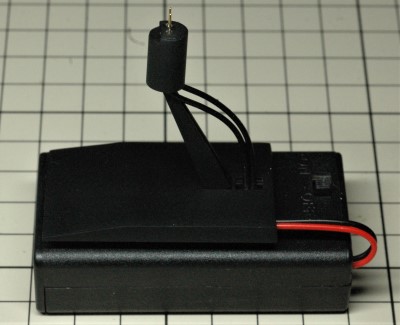

![]() ウム。ちなみにビークルモデルの場合はスイッチ付きの電池ボックス使用したのだ。

ウム。ちなみにビークルモデルの場合はスイッチ付きの電池ボックス使用したのだ。

![]() キットに付属しているディスプレイベースと組み合わせたのでしたね。

キットに付属しているディスプレイベースと組み合わせたのでしたね。

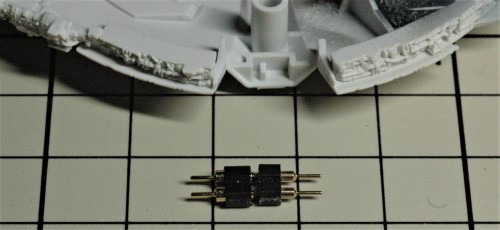

![]() そうなのだ。そしてプラモとの接続にはピンソケットとピンヘッダーを利用したのだ。

そうなのだ。そしてプラモとの接続にはピンソケットとピンヘッダーを利用したのだ。

![]() なんだか、ゲジゲジ虫みたいですね。

なんだか、ゲジゲジ虫みたいですね。

![]() このゲジゲジ虫を必要な分だけ切り離して使用するのだ。

このゲジゲジ虫を必要な分だけ切り離して使用するのだ。

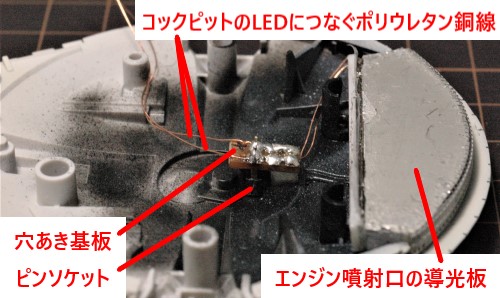

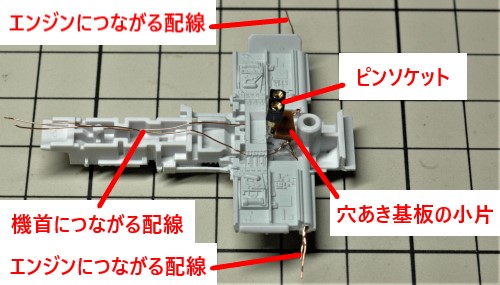

![]() まずピンソケットだが、配線をはんだ付けした後ビークルモデルの内部に固定し・・・

まずピンソケットだが、配線をはんだ付けした後ビークルモデルの内部に固定し・・・

![]() プラ材、エポキシ系接着剤などでがっちりと固めたのだ。

プラ材、エポキシ系接着剤などでがっちりと固めたのだ。

![]() 次にピンヘッダーをディスプレイベース側に接続。

次にピンヘッダーをディスプレイベース側に接続。

![]() 支柱の先端に固定したのだ。

支柱の先端に固定したのだ。

![]() これだと、細いピンヘッダーだけでプラモを保持することになりませんか?

これだと、細いピンヘッダーだけでプラモを保持することになりませんか?

![]() 鋭いね。実際、強度と保持力に不安が出てしまったのだ。

鋭いね。実際、強度と保持力に不安が出てしまったのだ。

![]() それはまずいですね。では、どうしたのですか?

それはまずいですね。では、どうしたのですか?

![]() ピンヘッダーの間に、ガイドとして小さいプラ材を取り付けたのだ。

ピンヘッダーの間に、ガイドとして小さいプラ材を取り付けたのだ。

![]() これで安定して接続できるようになったのだ。

これで安定して接続できるようになったのだ。

![]() 小さなプラ材でも効果があるのですね!

小さなプラ材でも効果があるのですね!

![]() ビークルモデル自体もかなり小さいからね。

ビークルモデル自体もかなり小さいからね。

バンダイのビークルモデルのディスプレイベース(新しいタブで開きます。)

内部にスペースがない場合

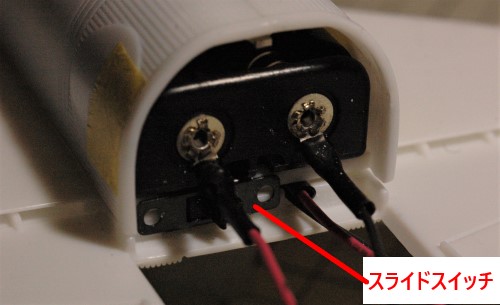

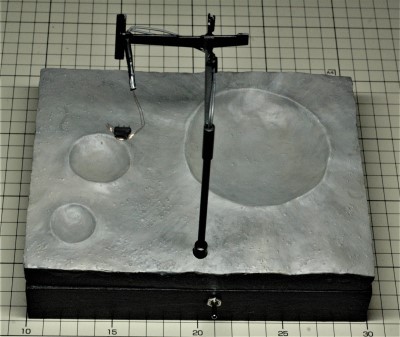

![]() この「ムーンバス」、中身が詰まっていましたね。

この「ムーンバス」、中身が詰まっていましたね。

![]() ウム。内部が再現されていて、単三乾電池2個を組み込むスペースがなかったのだ。

ウム。内部が再現されていて、単三乾電池2個を組み込むスペースがなかったのだ。

![]() でも、ボタン電池なら床下のスペースに入りそうですよ。

でも、ボタン電池なら床下のスペースに入りそうですよ。

![]() 確かにそうなのだが、「ムーンバス」にはLEDをたくさん組み込んだので、ボタン電池では供給電力に不安があったのだよ。

確かにそうなのだが、「ムーンバス」にはLEDをたくさん組み込んだので、ボタン電池では供給電力に不安があったのだよ。

![]() コンソールパネルの他にも、天井にもたくさんLEDを組み込んでいましたね。

コンソールパネルの他にも、天井にもたくさんLEDを組み込んでいましたね。

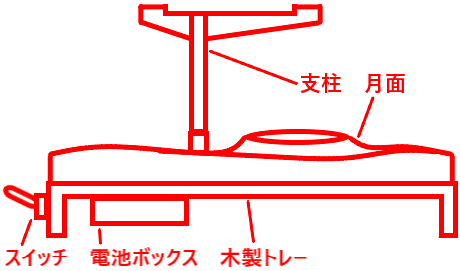

![]() そうなのだ。なので展示用にディスプレイベースを製作して、その中に電池を設置したのだ。

そうなのだ。なので展示用にディスプレイベースを製作して、その中に電池を設置したのだ。

![]() 電池ボックスは、このディスプレイベースの中にあるのですね。

電池ボックスは、このディスプレイベースの中にあるのですね。

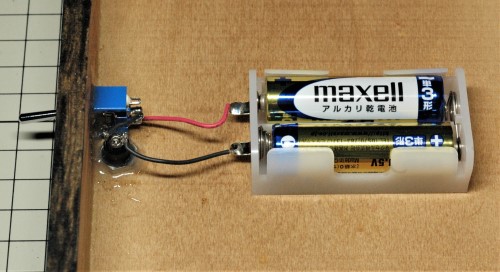

![]() ウム。裏側に電池ボックス、側面にはスイッチを取り付けたのだ。

ウム。裏側に電池ボックス、側面にはスイッチを取り付けたのだ。

![]() 「ムーンバス」との接続にはピンヘッダーとピンソケットを使ったのでしたね。

「ムーンバス」との接続にはピンヘッダーとピンソケットを使ったのでしたね。

![]() ウム。「ムーンバス」の側面のパーツを外すと、ピンソケットが現れる。

ウム。「ムーンバス」の側面のパーツを外すと、ピンソケットが現れる。

![]() ここに、支柱の先端からの銅線につないだピンヘッダーを差し込むのだ。

ここに、支柱の先端からの銅線につないだピンヘッダーを差し込むのだ。

![]() ピンソケットが3組分使われていますね。プラスとマイナスで2組で十分なのでは?

ピンソケットが3組分使われていますね。プラスとマイナスで2組で十分なのでは?

![]() そうなのだが、真ん中をマイナス、両側をプラスとすることで、ピンヘッダーを取り付けるときに向きを気にしなくてもよいようにしたのだ。

そうなのだが、真ん中をマイナス、両側をプラスとすることで、ピンヘッダーを取り付けるときに向きを気にしなくてもよいようにしたのだ。

![]() LEDにはプラスマイナスがあるので、間違えると点灯しなくなってしまいますからね。

LEDにはプラスマイナスがあるので、間違えると点灯しなくなってしまいますからね。

![]() ところで、支柱とディスプレイベースの接続には、2.5㎜のDCプラグとDCジャックを利用して・・・

ところで、支柱とディスプレイベースの接続には、2.5㎜のDCプラグとDCジャックを利用して・・・

![]() ディスプレイベースから支柱を取り外せるようにしたのだ。

ディスプレイベースから支柱を取り外せるようにしたのだ。

![]() ホホゥ。支柱を取り外せると何が良いのですか?

ホホゥ。支柱を取り外せると何が良いのですか?

![]() 別のものを作った時に、新たに支柱を作るだけで月面ベースを再利用することが出来るのだ。

別のものを作った時に、新たに支柱を作るだけで月面ベースを再利用することが出来るのだ。

![]() じゃぁ、なにか別のものも作ってください!

じゃぁ、なにか別のものも作ってください!

![]() ウム。気が向いたらね。

ウム。気が向いたらね。

![]() 「ムーンバス」のディスプレイベースの詳細については、以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

「ムーンバス」のディスプレイベースの詳細については、以下をご覧ください。(新しいタブで開きます。)

配線にも苦労するのだ

細い銅線を使う。

![]() バンダイのビークルモデルのような小さなプラモの場合は、配線の取り回しにも苦労するのだ。

バンダイのビークルモデルのような小さなプラモの場合は、配線の取り回しにも苦労するのだ。

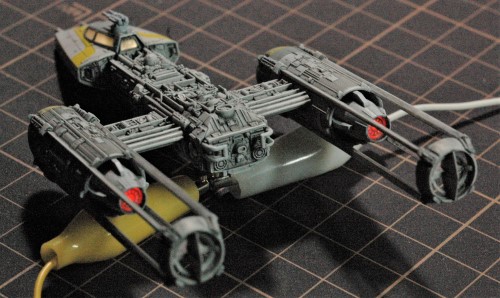

![]() ビークルモデルの「Yウィング」では、左右のエンジンにLEDを組み込んだのですね。

ビークルモデルの「Yウィング」では、左右のエンジンにLEDを組み込んだのですね。

![]() ウム。ここで問題となるのが、エンジンと胴体をつなぐパーツの厚みが少ない、ということだ。

ウム。ここで問題となるのが、エンジンと胴体をつなぐパーツの厚みが少ない、ということだ。

![]() 普通の銅線は通らなそうですね。

普通の銅線は通らなそうですね。

![]() ウム。なので、0.2㎜径のポリウレタン銅線を使用したのだ。

ウム。なので、0.2㎜径のポリウレタン銅線を使用したのだ。

![]() ポリウレタン銅線の銅線は分かるのですが、ポリウレタンはどういう意味なのですか?

ポリウレタン銅線の銅線は分かるのですが、ポリウレタンはどういう意味なのですか?

![]() ショートしないように表面にポリウレタンの被膜がかぶせられている、ということなのだ。

ショートしないように表面にポリウレタンの被膜がかぶせられている、ということなのだ。

![]() じゃぁ、狭いところに配線を詰め込んでも大丈夫ですね!

じゃぁ、狭いところに配線を詰め込んでも大丈夫ですね!

![]() ウム!で、「Yウィング」の場合はエンジンと胴体をつなぐ部分の少し太くなったところにドリルで穴を開け、そこにポリウレタン銅線を通したのだ。

ウム!で、「Yウィング」の場合はエンジンと胴体をつなぐ部分の少し太くなったところにドリルで穴を開け、そこにポリウレタン銅線を通したのだ。

![]() なかなかタイトな製作だったのですね。

なかなかタイトな製作だったのですね。

![]() ウム。この部分の配線にはかなり頭を悩まされたけど、上手くいって良かったのだ。

ウム。この部分の配線にはかなり頭を悩まされたけど、上手くいって良かったのだ。

【プラモ】バンダイ ビークルモデル「Yウィング」(新しいタブで開きます。)

ブロック化する。

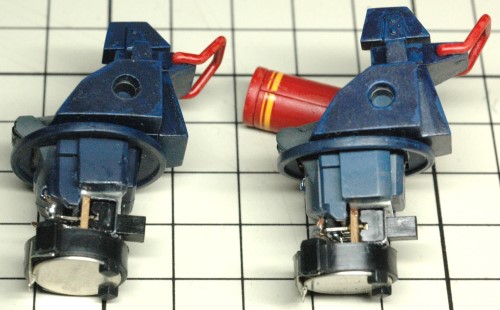

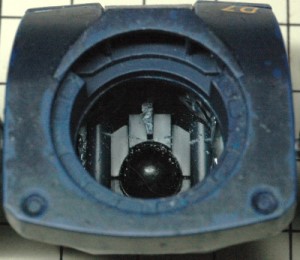

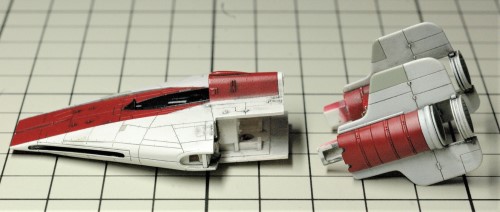

![]() 「Yウィング」の配線も大変だったが、「Aウィング」の配線はもっと大変だったのだ。

「Yウィング」の配線も大変だったが、「Aウィング」の配線はもっと大変だったのだ。

![]() エンジンと胴体がくっついていて、細い部分はなさそうですよ。

エンジンと胴体がくっついていて、細い部分はなさそうですよ。

![]() 確かに細い部分はないのだが、全長が「Yウィング」の6割程度しかない小ささだったのだ。

確かに細い部分はないのだが、全長が「Yウィング」の6割程度しかない小ささだったのだ。

![]() おぉ、確かに小さいですね。

おぉ、確かに小さいですね。

![]() さらにエンジンが別部品で、内部の空間が少なく、はんだ付けにも気を使ったのだ。

さらにエンジンが別部品で、内部の空間が少なく、はんだ付けにも気を使ったのだ。

![]() そうかぁ。はんだごての熱で、プラスチックのパーツが溶けてしまいますね。

そうかぁ。はんだごての熱で、プラスチックのパーツが溶けてしまいますね。

![]() なので、機体後部をブロック化して配線を行った後、機体にはめ込めるようにしたのだ。

なので、機体後部をブロック化して配線を行った後、機体にはめ込めるようにしたのだ。

![]() ちゃんと点灯テストも行ったのですね。

ちゃんと点灯テストも行ったのですね。

![]() ウム。さらにプラ材を追加して補強も行ったぞ。

ウム。さらにプラ材を追加して補強も行ったぞ。

![]() LEDを組み込むだけではなく、上手く配線を行うのも色々苦労があるのですね。

LEDを組み込むだけではなく、上手く配線を行うのも色々苦労があるのですね。

![]() そうなのだ。あれこれ工夫してプラモを光らせるのは楽しいのだ。

そうなのだ。あれこれ工夫してプラモを光らせるのは楽しいのだ。

【プラモ】バンダイ ビークルモデル 「Aウィング」(新しいタブで開きます。)

今回のまとめ

![]() 今回のまとめ、いってみよう。

今回のまとめ、いってみよう。

- 電池ボックスを組み込む場合は、電池の種類も変えてみよう。

- 狭い部分の配線には0.2㎜ポリウレタン銅線などの細い導線を使おう。

- 配線をはんだ付けしやすいようにパーツのブロック化を行おう。

![]() 皆さんもやってみてね~。

皆さんもやってみてね~。

続く。

おまけ:猫の図書館(6) 「セロ弾きのゴーシュ」

![]() お、また「新編 銀河鉄道の夜」だね。

お、また「新編 銀河鉄道の夜」だね。

![]() はい、この本に掲載されている「セロ弾きのゴーシュ」にもネコが登場しますね。

はい、この本に掲載されている「セロ弾きのゴーシュ」にもネコが登場しますね。

![]() そうなのか!

そうなのか!

| 著者 | 宮沢 賢治 |

| 発行所 | 株式会社 新潮社 |

| ISBN | 978-4-10-109205-8 |

![]() タイトルは知っているのだが、内容は知らないのだ。

タイトルは知っているのだが、内容は知らないのだ。

![]() 意外とそういう人、大勢いそうですね。

意外とそういう人、大勢いそうですね。

![]() で、ネコはどんな活躍をするのかな?もしかしたらネコがセロを弾くとか・・

で、ネコはどんな活躍をするのかな?もしかしたらネコがセロを弾くとか・・

![]() まぁ読んでみてください。なかなかいい話なんですから。

まぁ読んでみてください。なかなかいい話なんですから。

![]() それにしても、1冊の作品集の中に2編もネコが登場する作品が入っているとは。

それにしても、1冊の作品集の中に2編もネコが登場する作品が入っているとは。

![]() もしかしたら、宮沢賢治はネコが好きだったのかもしれないですね。

もしかしたら、宮沢賢治はネコが好きだったのかもしれないですね。

![]() そうかもしれないね。

そうかもしれないね。

おまけ:猫の図書館(5) 「ネコの事務所(「新編 銀河鉄道の夜」より)」

次の記事

コメント